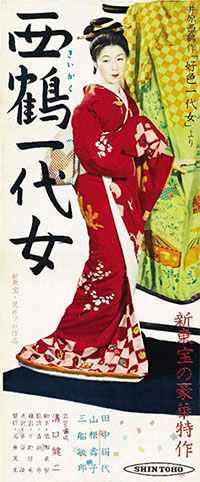

Titre original : « Saikaku ichidai onna »

Au XVIIe siècle, O’Haru est Dame d’honneur à la cour impériale de Kyoto. Après s’être laissé courtiser par un homme de moindre rang que le sien, elle est chassée et exilée à la campagne avec sa famille… La Vie d’O’Haru femme galante est adapté d’un roman écrit en 1686 par Saikaku Ihara, écrivain très connu au Japon. Il retrace le parcours d’une femme qui va connaitre la déchéance, passant par de nombreuses situations mais subissant à chaque fois des règles sociales faites pour les hommes et où la femme ne reçoit aucune considération. C’est donc une profonde critique de la société et du comportement des hommes de cette époque féodale, certes révolue au moment où Mizoguchi tourne son film mais qui trouve des prolongements dans notre société moderne. L’art de Mizoguchi est de traiter cette histoire sans mélodrame, montrant avec une belle simplicité et même un certain dépouillement cette fatalité subie. Il se dégage une indéniable beauté de ses images où tout parait à la fois simple et parfait et le propos ne prend que plus de force. Kinuyo Tanaka montre beaucoup de retenue et de délicatesse dans son interprétation. A noter que Mizoguchi ne fait pas vieillir son personnage tout au long du récit ce qui donne un caractère atemporel au film.

Au XVIIe siècle, O’Haru est Dame d’honneur à la cour impériale de Kyoto. Après s’être laissé courtiser par un homme de moindre rang que le sien, elle est chassée et exilée à la campagne avec sa famille… La Vie d’O’Haru femme galante est adapté d’un roman écrit en 1686 par Saikaku Ihara, écrivain très connu au Japon. Il retrace le parcours d’une femme qui va connaitre la déchéance, passant par de nombreuses situations mais subissant à chaque fois des règles sociales faites pour les hommes et où la femme ne reçoit aucune considération. C’est donc une profonde critique de la société et du comportement des hommes de cette époque féodale, certes révolue au moment où Mizoguchi tourne son film mais qui trouve des prolongements dans notre société moderne. L’art de Mizoguchi est de traiter cette histoire sans mélodrame, montrant avec une belle simplicité et même un certain dépouillement cette fatalité subie. Il se dégage une indéniable beauté de ses images où tout parait à la fois simple et parfait et le propos ne prend que plus de force. Kinuyo Tanaka montre beaucoup de retenue et de délicatesse dans son interprétation. A noter que Mizoguchi ne fait pas vieillir son personnage tout au long du récit ce qui donne un caractère atemporel au film.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Kinuyo Tanaka, Tsukie Matsuura, Ichirô Sugai, Toshirô Mifune, Daisuke Katô

Voir la fiche du film et la filmographie de Kenji Mizoguchi sur le site IMDB.

Voir les autres films de Kenji Mizoguchi chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* C’est avec La Vie d’O’Haru femme galante que l’Europe a découvert Mizoguchi lors du Festival de Venise en 1952. Auparavant, Kurosawa était le seul cinéaste japonais connu (depuis peu) en Occident.

* Le film a été tourné avec un budget très réduit, forçant Mizoguchi à utiliser un entrepôt au lieu d’un véritable studio. Le bruit des trains d’une voie ferrée proche obligeait à interrompre fréquemment le tournage.

* Le court rôle de Toshirô Mifune dans ce film sera la seule participation de l’acteur à un film de Mizoguchi.

Pour en savoir plus sur l’écrivain Ihara Saikaku (1642-1693) : lire….