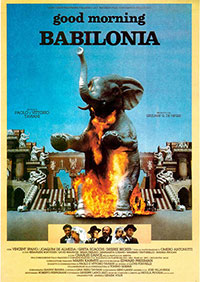

Titre original : Good Morning Babilonia

Artisans de génie spécialisés dans la restauration d’églises et de monuments, les deux frères Andrea et Nicola quittent leur Italie natale dans les années dix pour aller tenter leur chance en Amérique. Après une période difficile, ils réussissent finalement à se faire embaucher comme décorateurs par D.W. Griffith pour son nouveau film Intolérance… Les frères Taviani mêlent fiction et réalité dans cette fable qui aborde plusieurs thèmes assez différents : l’émigration vers le rêve américain, les pionniers du cinéma, la notion de créateur, l’importance des traditions et de la transmission du savoir-faire (et même du patriarcat), la mémoire, l’absurdité de la guerre. C’est sans doute beaucoup pour un seul film. Pour l’amateur de films muets, Good morning Babylon est assez fascinant par sa récréation de l’Hollywood des années dix et des toutes premières grandes productions. Charles Dance fait un Griffith très crédible. En revanche, le décor grandiose d’Intolérance (reconstitué avec des toiles peintes) n’a vraiment aucune ampleur (1). Pour le reste, Good morning Babylon sait faire preuve de lyrisme et la photographie est très belle.

Artisans de génie spécialisés dans la restauration d’églises et de monuments, les deux frères Andrea et Nicola quittent leur Italie natale dans les années dix pour aller tenter leur chance en Amérique. Après une période difficile, ils réussissent finalement à se faire embaucher comme décorateurs par D.W. Griffith pour son nouveau film Intolérance… Les frères Taviani mêlent fiction et réalité dans cette fable qui aborde plusieurs thèmes assez différents : l’émigration vers le rêve américain, les pionniers du cinéma, la notion de créateur, l’importance des traditions et de la transmission du savoir-faire (et même du patriarcat), la mémoire, l’absurdité de la guerre. C’est sans doute beaucoup pour un seul film. Pour l’amateur de films muets, Good morning Babylon est assez fascinant par sa récréation de l’Hollywood des années dix et des toutes premières grandes productions. Charles Dance fait un Griffith très crédible. En revanche, le décor grandiose d’Intolérance (reconstitué avec des toiles peintes) n’a vraiment aucune ampleur (1). Pour le reste, Good morning Babylon sait faire preuve de lyrisme et la photographie est très belle.

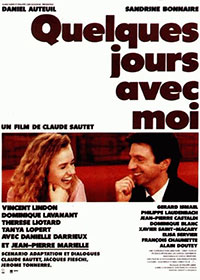

Elle: ![]()

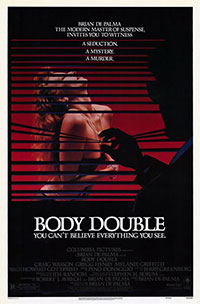

Lui : ![]()

Acteurs: Vincent Spano, Joaquim de Almeida, Greta Scacchi, Charles Dance

Voir la fiche du film et la filmographie de Paolo Taviani et Vittorio Taviani sur le site IMDB.

Voir les livres sur les Frères Taviani…

Remarques :

* La façade sur laquelle travaillent les artisans au début du film est celle de la cathédrale de Pise, Place des Miracles.

* Cabiria, le film de Giovanni Pastrone que visionne Griffith, est sorti en 1914. Par ses décors grandioses, son authenticité, ses mouvements de camera (c’est le premier film avec des travelings), Cabiria a influencé Griffith et d’autres réalisateurs. Cabiria a connu un immense succès aux Etats-Unis.

(1) A la décharge des Frères Taviani, il faut reconnaitre que l’immense décor d’Intolérance était impossible à recréer. Aujourd’hui, on pourrait faire appel aux images de synthèse mais en 1987, ce n’est pas vraiment possible.