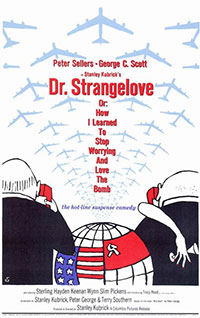

Titre original : « Dr. Strangelove or: How I learned to stop worrying and love the bomb »

Atteint de paranoïa aigue, un général américain lance une flotte de bombardiers porteurs de bombes nucléaires sur l’U.R.S.S. Il coupe toute communication pour empêcher de les rappeler. Son but est de forcer son pays à entrer en guerre générale… Avec Docteur Folamour, Stanley Kubrick choisit l’humour pour souligner les dangers de l’escalade de l’armement nucléaire (1). La force de cette histoire est de reposer sur des bases assez réalistes, presque documentaires par certains aspects, et d’avoir des personnages particulièrement haut en couleur. Dépeindre les dirigeants politico-militaires comme des fous qui ne contrôlent rien est hautement subversif. Côté acteurs, le plus remarquable est bien entendu Peter Sellers qui interprète trois rôles différents (2), dont le fameux Docteur Folamour, transfuge allemand qui ne peut s’empêcher de faire le salut nazi quand il s’enthousiasme un peu trop… Tout aussi savoureuse est la performance de George C. Scott qui réussit à ne jamais trop surjouer son personnage caricatural de général belliciste (3). Slim Pickens est également assez mémorable en pilote texan à l’accent à couper au couteau. Il est difficile de ne pas noter les nombreuses allusions sexuelles, à commencer par le générique (le ravitaillement en vol d’un bombardier sur une chanson d’amour), le nom des personnages (4), la petite amie du général (scène mémorable du coup de téléphone pendant qu’il est aux toilettes), etc. Comme l’ont fait remarquer certains historiens, cette façon de faire la collusion entre sexe et politique rapproche Kubrick de Buñuel. Le film eut beaucoup de succès et reste toujours aussi drôle aujourd’hui. Docteur Folamour est un petit chef d’œuvre d’humour noir.

Atteint de paranoïa aigue, un général américain lance une flotte de bombardiers porteurs de bombes nucléaires sur l’U.R.S.S. Il coupe toute communication pour empêcher de les rappeler. Son but est de forcer son pays à entrer en guerre générale… Avec Docteur Folamour, Stanley Kubrick choisit l’humour pour souligner les dangers de l’escalade de l’armement nucléaire (1). La force de cette histoire est de reposer sur des bases assez réalistes, presque documentaires par certains aspects, et d’avoir des personnages particulièrement haut en couleur. Dépeindre les dirigeants politico-militaires comme des fous qui ne contrôlent rien est hautement subversif. Côté acteurs, le plus remarquable est bien entendu Peter Sellers qui interprète trois rôles différents (2), dont le fameux Docteur Folamour, transfuge allemand qui ne peut s’empêcher de faire le salut nazi quand il s’enthousiasme un peu trop… Tout aussi savoureuse est la performance de George C. Scott qui réussit à ne jamais trop surjouer son personnage caricatural de général belliciste (3). Slim Pickens est également assez mémorable en pilote texan à l’accent à couper au couteau. Il est difficile de ne pas noter les nombreuses allusions sexuelles, à commencer par le générique (le ravitaillement en vol d’un bombardier sur une chanson d’amour), le nom des personnages (4), la petite amie du général (scène mémorable du coup de téléphone pendant qu’il est aux toilettes), etc. Comme l’ont fait remarquer certains historiens, cette façon de faire la collusion entre sexe et politique rapproche Kubrick de Buñuel. Le film eut beaucoup de succès et reste toujours aussi drôle aujourd’hui. Docteur Folamour est un petit chef d’œuvre d’humour noir.

Elle:

Lui :

Acteurs: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Slim Pickens, Peter Bull, James Earl Jones, Tracy Reed

Voir la fiche du film et la filmographie de Stanley Kubrick sur le site IMDB.

Voir les autres films de Stanley Kubrick chroniqués sur ce blog…

Remarques :

(1) L’humour n’était pas l’intention première de Kubrick. Le roman dont l’histoire est tirée est un livre très sérieux : « Red Alert » (ou « Two hours to doom ») de l’anglais Peter George (alias Peter Bryant, un ex-militaire). Mais après le choix de Peter Sellers comme acteur principal et une première approche du scénario, Kubrick engagea Terry Southern, le roi de la comédie satirique, pour réécrire le tout dans une optique plus loufoque.

(2) C’est la Columbia qui a insisté pour que Peter Sellers joue plusieurs rôles. Il l’avait déjà fait avec grand succès dans La souris qui rugissait de Jack Arnold (1959). Il était même prévu qu’il joue aussi le pilote de l’avion mais l’acteur refusa.

(3) George C. Scott et Kubrick n’étaient pas pleinement d’accord sur l’orientation à donner au personnage. Pour avoir ce qu’il voulait, Kubrick aurait demandé à Scott d’exagérer son personnage dans les premières prises comme entrainement, en promettant de ne pas utiliser ces prises. Bien entendu, il les utilisa. Quand le film fut terminé, George C. Scott aurait juré de ne plus jamais travailler pour Kubrick. Il faut noter également que George C. Scott n’est pas exactement un antimilitariste…

(4) Le général s’appelle Buck Turgidson (Buck = mâle, Turgid = enflé) alors que sa partie de jambes en l’air est toujours remise. Le président se nomme Merkin Muffley (Merkin = faux poils pubiens, Muff= grosse bourde mais aussi, toujours en argot, le sexe féminin) et il est chauve ! (Merkin est aussi un terme péjoratif utilisé par les anglais pour désigner un américain.) On peut aussi noter que Mandrake = mandragore qui est un aphrodisiaque, que le nom de l’ambassadeur russe, De Sadeski, est évidemment une référence à Sade, etc.

A voir aussi, sorti la même année, le même sujet traité de façon très différente :

Point Limite le très beau film de Sidney Lumet (1964) avec Henri Fonda

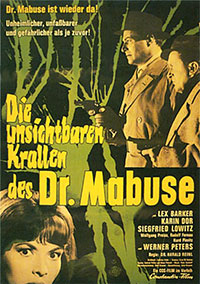

Au théâtre Métropole, un jeune officier d’Interpol repère une loge vide où une paire de jumelles semble flotter dans l’air. La porte s’ouvre toute seule. Le policier se met sur ses traces. Quelques jours plus tard, on retrouve son cadavre. L’agent américain John Como est appelé pour élucider l’affaire… Pour tenter de capitaliser sur le succès des films de Fritz Lang, la compagnie allemande CCC a réalisé plusieurs films mettant en scène le machiavélique Mabuse. L’invisible docteur Mabuse est le second d’entre eux. Si le criminel est toujours interprété par Wolfgang Preiss, c’est l’athlétique Lex Barker (l’acteur qui avait succédé à Weissmuller pour les Tarzan) qui endosse le costume du détective. Pour le policier local qui l’assiste, c’est n’est pas Gert Fröbe, hélas : son remplaçant est très fade. L’ensemble paraît bien faible, le scénario n’est pas mauvais en soi car il révèle une ou deux surprises mais il n’y a aucun climat de créé. L’invisible docteur Mabuse se regarde d’un œil plutôt distrait.

Au théâtre Métropole, un jeune officier d’Interpol repère une loge vide où une paire de jumelles semble flotter dans l’air. La porte s’ouvre toute seule. Le policier se met sur ses traces. Quelques jours plus tard, on retrouve son cadavre. L’agent américain John Como est appelé pour élucider l’affaire… Pour tenter de capitaliser sur le succès des films de Fritz Lang, la compagnie allemande CCC a réalisé plusieurs films mettant en scène le machiavélique Mabuse. L’invisible docteur Mabuse est le second d’entre eux. Si le criminel est toujours interprété par Wolfgang Preiss, c’est l’athlétique Lex Barker (l’acteur qui avait succédé à Weissmuller pour les Tarzan) qui endosse le costume du détective. Pour le policier local qui l’assiste, c’est n’est pas Gert Fröbe, hélas : son remplaçant est très fade. L’ensemble paraît bien faible, le scénario n’est pas mauvais en soi car il révèle une ou deux surprises mais il n’y a aucun climat de créé. L’invisible docteur Mabuse se regarde d’un œil plutôt distrait.![]()