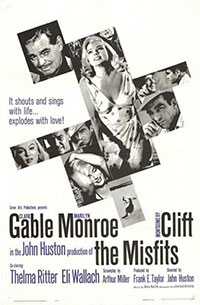

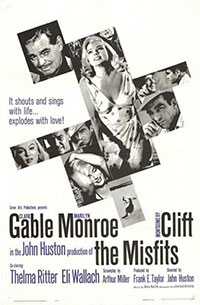

Titre original : « The Misfits »

Roslyn vient de divorcer. Elle fait la rencontre de Guido, jeune veuf, et de Gay, un homme à femmes, lui aussi divorcé. Ils se rendent dans la maison inachevée de Guido… Arthur Miller a écrit le scénario de The Misfits pour sa femme, Marilyn Monroe. Le tournage a été très difficile du fait des retards chroniques et des absences de l’actrice. Le film n’en porte pas vraiment les traces, The Misfits est un film assez fort par la profondeur de ses personnages et de son propos. Ses cinq personnages principaux sont des êtres seuls, déçus par leur entourage et par la société, avec des tempéraments très différents et bien définis ; chacun cherche, à sa manière, un sens, une voie. Marilyn Monroe fait montre ici d’une belle intensité dramatique dans son jeu et sa présence à l’écran est très forte. The Misfits fut jugé trop littéraire, voire prétentieux dans son propos, à sa sortie, ce qui est certainement plutôt injuste envers la qualité d’écriture d’Arthur Miller. Le film est, fort justement, mieux considéré aujourd’hui. Son propos a un certain caractère d’universalité qui lui permet en effet de s’inscrire tout aussi bien dans notre époque.

Roslyn vient de divorcer. Elle fait la rencontre de Guido, jeune veuf, et de Gay, un homme à femmes, lui aussi divorcé. Ils se rendent dans la maison inachevée de Guido… Arthur Miller a écrit le scénario de The Misfits pour sa femme, Marilyn Monroe. Le tournage a été très difficile du fait des retards chroniques et des absences de l’actrice. Le film n’en porte pas vraiment les traces, The Misfits est un film assez fort par la profondeur de ses personnages et de son propos. Ses cinq personnages principaux sont des êtres seuls, déçus par leur entourage et par la société, avec des tempéraments très différents et bien définis ; chacun cherche, à sa manière, un sens, une voie. Marilyn Monroe fait montre ici d’une belle intensité dramatique dans son jeu et sa présence à l’écran est très forte. The Misfits fut jugé trop littéraire, voire prétentieux dans son propos, à sa sortie, ce qui est certainement plutôt injuste envers la qualité d’écriture d’Arthur Miller. Le film est, fort justement, mieux considéré aujourd’hui. Son propos a un certain caractère d’universalité qui lui permet en effet de s’inscrire tout aussi bien dans notre époque.

Elle:

Lui :

Acteurs: Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter, Eli Wallach

Voir la fiche du film et la filmographie de John Huston sur le site IMDB.

Voir les autres films de John Huston chroniqués sur ce blog…

Remarques :

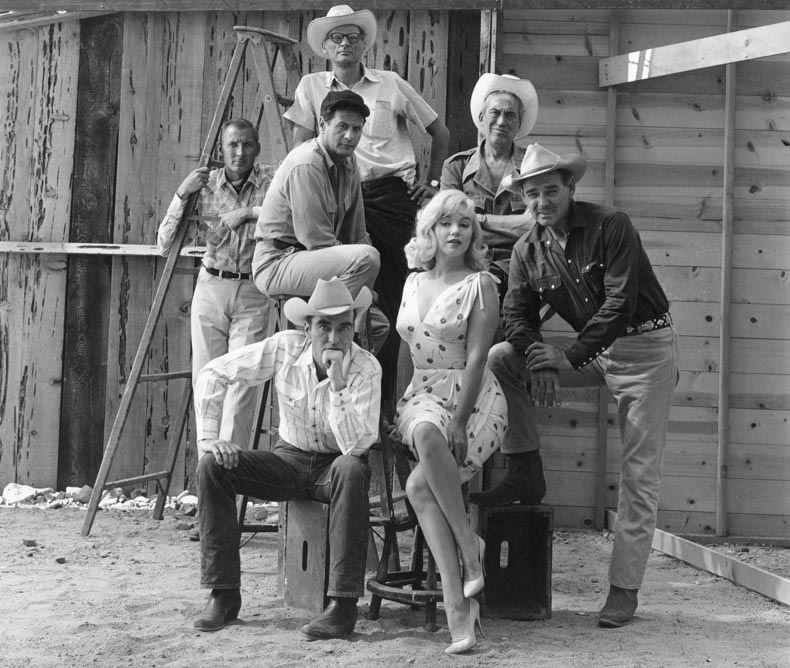

* Film marqué par de nombreuses tragédies, The Misfits est le dernier film de Clark Gable qui succombera à une crise cardiaque quelques semaines après la fin du tournage. C’est aussi le dernier film de Marilyn Monroe : l’actrice continuera de sombrer et mourra d’overdose en 1962. Arthur Miller verra sa relation avec Marilyn s’effilocher pendant le tournage, ils divorceront rapidement. Quant à Montgomery Clift, il commencera à sombrer peu après et décédera cinq ans plus tard.

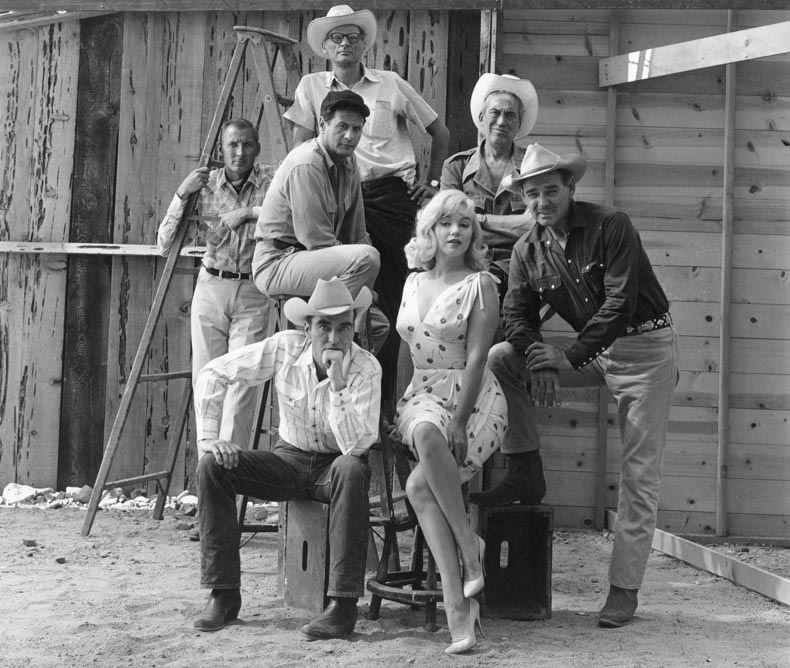

Note : La célèbre photo de tournage ci-dessus a été prise par le photographe Elliott Erwitt. De haut en bas et de gauche à droite : Arthur Miller, Frank Taylor (producteur), Eli Wallach, John Huston, Montgomery Clift, Marilyn Monroe et Clark Gable.

* Pendant le tournage, John Huston envoya Marilyn Monroe pendant quinze jours dans une clinique de Los Angeles. Sous l’effet des drogues, l’actrice était en effet dans un état de délabrement physique tel que tout tournage devenait impossible. John Huston raconte dans ses mémoires que c’est au retour de cette cure de désintoxication, à la descente de l’avion, que Marilyn a eu sa fameuse réplique à un journaliste : « Que mettez-vous pour dormir, miss Monroe ? » « Du n°5 de Chanel. »

* John Huston raconte que Clark Gable considérait The Misfits comme étant le meilleur film qu’il eut jamais tourné. A propos des dépassements de budget qui faisaient renâcler la production, il se serait dit prêt à racheter lui-même le film.

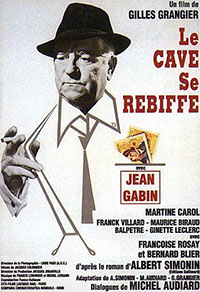

Un ancien tenancier de maison close se met en tête avec deux complices de se lancer dans la fabrication de fausse monnaie. Il va chercher un très grand spécialiste, Ferdinand dit « le Dabe », et le convainc de s’allier avec eux… Adapté d’un roman d’Albert Simonin, Le cave se rebiffe est une comédie policière : si la forme est celle d’un policier sérieux, les dialogues de Michel Audiard tire nettement le film vers l’humour et la parodie. Gabin et Blier mettent bien en valeur les répliques les plus savoureuses avec un petit côté pince-sans-rire du meilleur effet. Les seconds rôles sont très bien tenus. Le cave se rebiffe est un film que l’on a toujours plaisir à revoir.

Un ancien tenancier de maison close se met en tête avec deux complices de se lancer dans la fabrication de fausse monnaie. Il va chercher un très grand spécialiste, Ferdinand dit « le Dabe », et le convainc de s’allier avec eux… Adapté d’un roman d’Albert Simonin, Le cave se rebiffe est une comédie policière : si la forme est celle d’un policier sérieux, les dialogues de Michel Audiard tire nettement le film vers l’humour et la parodie. Gabin et Blier mettent bien en valeur les répliques les plus savoureuses avec un petit côté pince-sans-rire du meilleur effet. Les seconds rôles sont très bien tenus. Le cave se rebiffe est un film que l’on a toujours plaisir à revoir.![]()