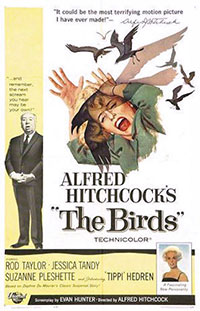

Titre original : « The Birds »

Enfant gâtée habituée à avoir tout ce qu’elle veut, Melanie Daniels décide de jouer un tour à Mitch Brenner qu’elle a rencontré la veille dans un magasin d’animaux. Elle se rend à Bodega Bay au nord de San Francisco où il passe le week-end en apportant deux lovebirds (1) … Les Oiseaux est l’un des films les plus connus et les plus commentés d’Alfred Hitchcock. C’est celui où il a été le plus loin dans la création de la peur. Tout l’art est d’avoir utilisé des créatures très ordinaires, habituellement considérées comme inoffensives, pour créer cette terreur. Et l’absence d’explication finale (2) semble venir nous dire « je vous ai bien fait peur, mais tout cela était pour rire ». Le succès de Psychose a donné à Hitchcock la possibilité d’une production importante. Le cinéaste a ainsi pu être aussi perfectionniste qu’il le souhaitait, utilisant des trucages sophistiqués et allant jusqu’à martyriser sa nouvelle actrice préférée, Tippi Hedren, qui dût subir, plusieurs jours durant, des attaques de mouettes lancées sur elle (pour la scène du grenier). La construction, le déroulement du scénario et la mise en scène de l’attente (car le spectateur sait que les oiseaux vont attaquer) montrent l’expertise du « maître du suspense ». Le montage a été largement étudié depuis, l’une des scènes les plus remarquables sur ce plan est celle des oiseaux qui viennent se poser derrière Tippi Hedren à l’extérieur de l’école. Le côté spectaculaire du film nous ferait presque oublier la trame psychologique avec des rapports mère-fils dominés par la crainte de l’abandon qu’Hitchcock distille habilement pour renforcer encore la tension. Le film connut un très grand succès.

Enfant gâtée habituée à avoir tout ce qu’elle veut, Melanie Daniels décide de jouer un tour à Mitch Brenner qu’elle a rencontré la veille dans un magasin d’animaux. Elle se rend à Bodega Bay au nord de San Francisco où il passe le week-end en apportant deux lovebirds (1) … Les Oiseaux est l’un des films les plus connus et les plus commentés d’Alfred Hitchcock. C’est celui où il a été le plus loin dans la création de la peur. Tout l’art est d’avoir utilisé des créatures très ordinaires, habituellement considérées comme inoffensives, pour créer cette terreur. Et l’absence d’explication finale (2) semble venir nous dire « je vous ai bien fait peur, mais tout cela était pour rire ». Le succès de Psychose a donné à Hitchcock la possibilité d’une production importante. Le cinéaste a ainsi pu être aussi perfectionniste qu’il le souhaitait, utilisant des trucages sophistiqués et allant jusqu’à martyriser sa nouvelle actrice préférée, Tippi Hedren, qui dût subir, plusieurs jours durant, des attaques de mouettes lancées sur elle (pour la scène du grenier). La construction, le déroulement du scénario et la mise en scène de l’attente (car le spectateur sait que les oiseaux vont attaquer) montrent l’expertise du « maître du suspense ». Le montage a été largement étudié depuis, l’une des scènes les plus remarquables sur ce plan est celle des oiseaux qui viennent se poser derrière Tippi Hedren à l’extérieur de l’école. Le côté spectaculaire du film nous ferait presque oublier la trame psychologique avec des rapports mère-fils dominés par la crainte de l’abandon qu’Hitchcock distille habilement pour renforcer encore la tension. Le film connut un très grand succès.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette, Jessica Tandy

Voir la fiche du film et la filmographie de Alfred Hitchcock sur le site IMDB.

Voir les autres films de Alfred Hitchcock chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Alfred Hitchcock…

Remarques :

* L’idée de départ d’utiliser des oiseaux mécaniques a finalement été abandonnée car elle ne donnait pas de bons résultats. Les coûteux automates ont toutefois été utilisés dans quelques plans, notamment dans quelques scènes avec les enfants.

* La bande-annonce est un petit joyau d’humour hitchcockien : le cinéaste nous fait un petit cours d’ornithologie avant de s’asseoir à table devant un poulet rôti :

Voir la bande-annonce complète (anglais non sous-titré), incomplète (anglais sous-titré)…

* Les Oiseaux est basé sur une nouvelle de Daphné du Maurier qu’Hitchcock dit avoir lue… « dans un de ces recueils intitulés Alfred Hitchcock Presents » ! Cette nouvelle se basait sur un fait divers survenu à La Jolla (Californie) : une nuée d’oiseaux était entré dans une maison par la cheminée et avait en partie dévasté l’intérieur de la pièce.

* Caméo d’Alfred Hitchcock : alors que Tippi Hedren entre dans l’animalerie au début du film, il est un client qui sort du magasin avec plusieurs caniches blancs en laisse.

(1) Lovebirds = « inséparables » en français, ce sont de petits perroquets africains qui vivent en couple.

(2) Certaines interprétations ont toutefois été avancées. Pour Jean Douchet, par exemple, Melanie « commet l’irréparable : prendre l’homme comme sujet d’expérience. En portant les love birds chez Mitch Brenner, elle imagine et monte une pure mise en scène. De sa barque, elle guette, toute excitée, la réaction de cet homme qui lui est presque inconnu. Par ce crime occulte, elle déclenche immédiatement le drame : la première attaque d’oiseaux. » (Hitchcock, éditions Cahiers du Cinéma)

Les Oiseaux (The Birds) de Alfred Hitchcock.

Les Oiseaux (The Birds) de Alfred Hitchcock.

Rod Taylor et Tippi Hedren dans Les Oiseaux (The Birds) de Alfred Hitchcock.

Rod Taylor et Tippi Hedren dans Les Oiseaux (The Birds) de Alfred Hitchcock.