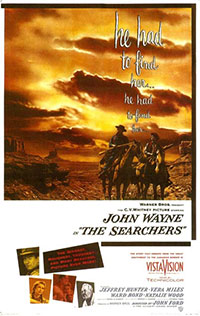

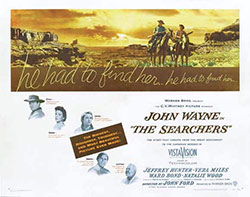

Titre original : « The searchers »

Au Texas en 1868, Ethan revient chez son frère qui vit à la limite du désert. Lors d’une attaque indienne, le frère et sa femme sont tués et leurs filles enlevées. Ethan part à leur recherche avec le jeune Martin… Adapté d’un roman d’Alan Le May, La prisonnière du désert (The Searchers) est l’un des plus beaux westerns qui soient, probablement le plus beau. Cette longue quête est aussi une quête personnelle ; Ethan et Martin sont des personnages que tout oppose. Ethan est un solitaire, qui vit en marge de la société et qui est aveuglé par sa haine et sa soif de vengeance. Martin est plus humain, avec la maladresse de la jeunesse mais une volonté inébranlable et une soif de vie.

Au Texas en 1868, Ethan revient chez son frère qui vit à la limite du désert. Lors d’une attaque indienne, le frère et sa femme sont tués et leurs filles enlevées. Ethan part à leur recherche avec le jeune Martin… Adapté d’un roman d’Alan Le May, La prisonnière du désert (The Searchers) est l’un des plus beaux westerns qui soient, probablement le plus beau. Cette longue quête est aussi une quête personnelle ; Ethan et Martin sont des personnages que tout oppose. Ethan est un solitaire, qui vit en marge de la société et qui est aveuglé par sa haine et sa soif de vengeance. Martin est plus humain, avec la maladresse de la jeunesse mais une volonté inébranlable et une soif de vie.  John Ford approche de la perfection. La maitrise technique est manifeste et la photographie, les mouvements de caméra, les cadrages sont absolument superbes. La scène d’ouverture en est le plus bel exemple. Par son contenu, sa mise en scène, sa beauté graphique, La prisonnière du désert est une pure merveille.

John Ford approche de la perfection. La maitrise technique est manifeste et la photographie, les mouvements de caméra, les cadrages sont absolument superbes. La scène d’ouverture en est le plus bel exemple. Par son contenu, sa mise en scène, sa beauté graphique, La prisonnière du désert est une pure merveille.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood, Henry Brandon, Harry Carey Jr., Antonio Moreno

Voir la fiche du film et la filmographie de John Ford sur le site IMDB.

Voir les autres films de John Ford chroniqués sur ce blog…

Remarque :

Un petit reportage sur le tournage de The Searchers a été tourné et diffusé à la télévision au moment de la sortie du film. C’est ainsi l’un des premiers films à avoir bénéficié d’un making-of.

« Ethan ? »

Le célèbre plan d’ouverture de La Prisonnière du désert de John Ford.