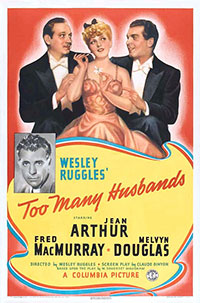

Titre original : « Too Many Husbands »

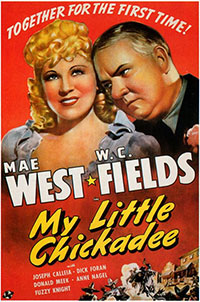

Quelques mois après que son mari Bill ait été déclaré mort, perdu en mer, Vicky s’est remariée avec son associé et meilleur ami Henry. Or, un beau matin, Bill réapparaît : il était resté bloqué sur une petite île déserte. Vicky se retrouve alors avec deux maris. Lequel va-t-elle choisir ? … Adapté d’une pièce de Somerset Maugham jouée à Broadway en 1919, Too Many Husbands est une comédie de type screwball qui s’amuse avec le concept de polygamie : après avoir été catastrophée du caractère insoluble de sa situation, Vicky se rend compte qu’elle est au centre de toutes les attentions et décide de profiter de la situation. Si la comédie est plaisante et ne génère pas l’ennui, elle ne s’envole vraiment à aucun moment, l’ensemble restant assez sage. Certes, la censure est passée par là, réduisant sans doute le propos, mais l’écriture manque indéniablement de brillance. Deux mois après ce Too Many Husbands de la Columbia, RKO a sorti le merveilleux My Favorite Wife de Garson Kanin, qui est la situation exactement inverse (un homme avec deux épouses) pour un résultat autrement plus réussi.

Quelques mois après que son mari Bill ait été déclaré mort, perdu en mer, Vicky s’est remariée avec son associé et meilleur ami Henry. Or, un beau matin, Bill réapparaît : il était resté bloqué sur une petite île déserte. Vicky se retrouve alors avec deux maris. Lequel va-t-elle choisir ? … Adapté d’une pièce de Somerset Maugham jouée à Broadway en 1919, Too Many Husbands est une comédie de type screwball qui s’amuse avec le concept de polygamie : après avoir été catastrophée du caractère insoluble de sa situation, Vicky se rend compte qu’elle est au centre de toutes les attentions et décide de profiter de la situation. Si la comédie est plaisante et ne génère pas l’ennui, elle ne s’envole vraiment à aucun moment, l’ensemble restant assez sage. Certes, la censure est passée par là, réduisant sans doute le propos, mais l’écriture manque indéniablement de brillance. Deux mois après ce Too Many Husbands de la Columbia, RKO a sorti le merveilleux My Favorite Wife de Garson Kanin, qui est la situation exactement inverse (un homme avec deux épouses) pour un résultat autrement plus réussi.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Jean Arthur, Fred MacMurray, Melvyn Douglas, Harry Davenport

Voir la fiche du film et la filmographie de Wesley Ruggles sur le site IMDB.

Voir les autres films de Wesley Ruggles chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Deux fins ont été tournées (Jean Arthur choisissant l’un ou l’autre des deux maris) et plus de 10 000 questionnaires furent distribués à des audiences-tests pour savoir qu’elle était celle qui remportait le plus d’adhésion (un procédé si souvent utilisé à Hollywood mais dont on n’est pas obligé de penser que du bien…)

* L’histoire est une variation du poème Enoch Arden de Lord Tennyson, poème déjà adapté par D.W. Griffith : Enoch Arden Part 1 et Enoch Arden Part 2 (1911), puis une nouvelle fois en moyen métrage, Enoch Arden (1915) avec Lilian Gish et Alfred Paget

Remake :

Tout le plaisir est pour moi (Three for the show) de H.C. Potter (1955) avec Betty Grable et Jack Lemmon.