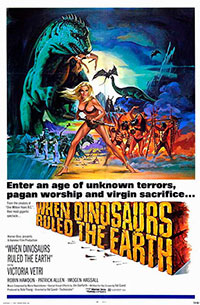

Titre original : « When Dinosaurs Ruled the Earth »

Dans un monde où les hommes vivent au temps des dinosaures, les rares femmes aux cheveux blonds sont destinées à être offertes au Dieu Soleil. L’une d’elles parvient à s’échapper en se jetant à la mer. Elle est recueillie par un homme d’une tribu adverse… Après le succès de One Million Years B.C. (1966), la Hammer désire lui donner une suite. La recette est simple : associer dinosaures et jeunes femmes en bikini. C’est ainsi Victoria Vetri, élue Playmate de l’année 1968, qui prend la suite de Raquel Welch. L’histoire est niaise et, bien entendu, sans aucune crédibilité mais le film est remarquable par deux éléments. Tout d’abord, il n’y a aucune parole intelligible : plusieurs années avant Jean-Jacques Annaud (La Guerre du feu, 1981), les scénaristes ont inventé un langage préhistorique et l’utilisent largement. Il n’est toutefois pas très élaboré, le mot « akita » revenant beaucoup trop souvent. Second élément remarquable, les effets spéciaux sont très réussis : ils sont l’œuvre de Jim Danforth qui fut nominé aux Oscars pour son travail d’animation des dinosaures en stop-motion. Très convaincantes, ces animations sont toutes remarquables pour l’époque (seul le ptérodactyle paraît moins réussi mais les animaux volants sont les plus difficiles). L’intégration est très bonne. Il faudra attendre les images de synthèse des années 90 pour avoir vraiment mieux.

Dans un monde où les hommes vivent au temps des dinosaures, les rares femmes aux cheveux blonds sont destinées à être offertes au Dieu Soleil. L’une d’elles parvient à s’échapper en se jetant à la mer. Elle est recueillie par un homme d’une tribu adverse… Après le succès de One Million Years B.C. (1966), la Hammer désire lui donner une suite. La recette est simple : associer dinosaures et jeunes femmes en bikini. C’est ainsi Victoria Vetri, élue Playmate de l’année 1968, qui prend la suite de Raquel Welch. L’histoire est niaise et, bien entendu, sans aucune crédibilité mais le film est remarquable par deux éléments. Tout d’abord, il n’y a aucune parole intelligible : plusieurs années avant Jean-Jacques Annaud (La Guerre du feu, 1981), les scénaristes ont inventé un langage préhistorique et l’utilisent largement. Il n’est toutefois pas très élaboré, le mot « akita » revenant beaucoup trop souvent. Second élément remarquable, les effets spéciaux sont très réussis : ils sont l’œuvre de Jim Danforth qui fut nominé aux Oscars pour son travail d’animation des dinosaures en stop-motion. Très convaincantes, ces animations sont toutes remarquables pour l’époque (seul le ptérodactyle paraît moins réussi mais les animaux volants sont les plus difficiles). L’intégration est très bonne. Il faudra attendre les images de synthèse des années 90 pour avoir vraiment mieux.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Victoria Vetri, Robin Hawdon

Voir la fiche du film et la filmographie de Val Guest sur le site IMDB.

Voir les autres films de Val Guest chroniqués sur ce blog…

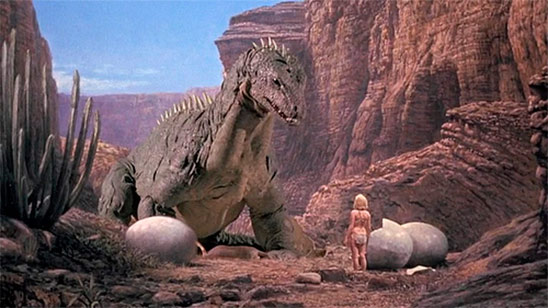

Les producteurs ne voulant pas de bipède, Jim Danforth a dû inventer un dinosaure quadrupède carnassier

Les producteurs ne voulant pas de bipède, Jim Danforth a dû inventer un dinosaure quadrupède carnassier

dans Quand les dinosaures dominaient le monde de Val Guest.

Il n’est guère judicieux de déranger un chasmosaurus pendant la sieste…

Il n’est guère judicieux de déranger un chasmosaurus pendant la sieste…

dans Quand les dinosaures dominaient le monde de Val Guest.

Remarques :

* Dans Jurassic Park (1993), Spielberg rend hommage au film dans la scène où un tyrannosaure fait irruption dans un musée : il fait tomber une grande banderole donnant le titre de l’exposition qui s’appelle « When Dinosaurs Ruled the Earth ».

* Le film reprend deux courtes scènes du film Le Monde perdu (The Lost World, 1960) de Irwin Allen (le dinosaure genre iguane qui avance dans la jungle en sortant sa langue et le combat de deux dinosaures qui bloque le passage aux deux fuyards). Ces animations ne sont pas en stop-motion.

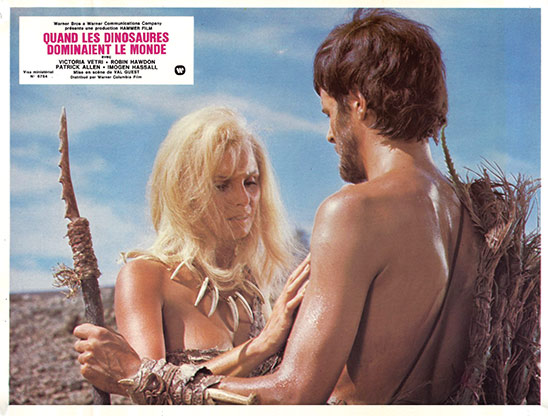

Victoria Vetri et Robin Hawdon dans Quand les dinosaures dominaient le monde de Val Guest.

Victoria Vetri et Robin Hawdon dans Quand les dinosaures dominaient le monde de Val Guest.

Jim Danforth anime un elasmosaurus pour Quand les dinosaures dominaient le monde de Val Guest.

Jim Danforth anime un elasmosaurus pour Quand les dinosaures dominaient le monde de Val Guest.