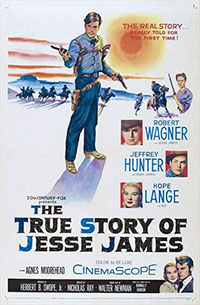

Titre original : « The True Story of Jesse James »

Après une tentative ratée de hold-up, Jesse et Frank James sont poursuivis. Se cachant dans une grotte, ils se remémorent leur parcours… Jesse James, le brigand bien-aimé est le remake du film homonyme d’Henry King de 1939. C’est l’idée de faire interpréter Jesse James par Elvis Presley qui a décidé Nicholas Ray à accepter le projet. En réalité, La Fox lui imposera Robert Wagner mais Nicholas Ray gardera l’idée d’en faire un rebelle, un grand adolescent perdu dans un monde hostile, qui devient par la suite prisonnier de son parcours, comme forcé de continuer à piller des banques alors que la motivation n’est plus là. Un rebelle sans cause ? Il est bien entendu tenant de faire un rapprochement avec le James Dean de La Fureur de vivre mais le développement est ici très différent : son Jesse James ne mûrit pas et cela causera sa perte. La construction est basée sur trois longs flashbacks initiés à chaque fois par une personne différente (la mère, la femme, Frank). On peut regretter un certain manque de présence des acteurs. Nicholas Ray s’est heurté à Buddy Adler de la direction de la Fox durant la production du film : il semblerait que le réalisateur ait refusé de participer au montage.

Après une tentative ratée de hold-up, Jesse et Frank James sont poursuivis. Se cachant dans une grotte, ils se remémorent leur parcours… Jesse James, le brigand bien-aimé est le remake du film homonyme d’Henry King de 1939. C’est l’idée de faire interpréter Jesse James par Elvis Presley qui a décidé Nicholas Ray à accepter le projet. En réalité, La Fox lui imposera Robert Wagner mais Nicholas Ray gardera l’idée d’en faire un rebelle, un grand adolescent perdu dans un monde hostile, qui devient par la suite prisonnier de son parcours, comme forcé de continuer à piller des banques alors que la motivation n’est plus là. Un rebelle sans cause ? Il est bien entendu tenant de faire un rapprochement avec le James Dean de La Fureur de vivre mais le développement est ici très différent : son Jesse James ne mûrit pas et cela causera sa perte. La construction est basée sur trois longs flashbacks initiés à chaque fois par une personne différente (la mère, la femme, Frank). On peut regretter un certain manque de présence des acteurs. Nicholas Ray s’est heurté à Buddy Adler de la direction de la Fox durant la production du film : il semblerait que le réalisateur ait refusé de participer au montage.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Hope Lange, Agnes Moorehead

Voir la fiche du film et la filmographie de Nicholas Ray sur le site IMDB.

Voir les autres films de Nicholas Ray chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Nicholas Ray…

Remarques :

* Le plan de la spectaculaire chute de cheval depuis le haut d’une falaise dans la rivière est un plan repris de la version de 1939, de même que celui du cheval qui traverse une vitrine.

* John Carradine joue dans les deux versions : dans la version de 1939, il était Robert Ford alors qu’ici il interprète le révérend qui baptise Jesse et Zee.

Version précédente :

Le brigand bien aimé (Jesse James) d’Henry King (1939) avec Tyrone Power et Henry Fonda