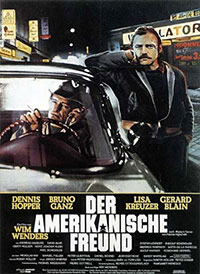

Titre original : « Der amerikanische Freund »

Artisan encadreur de Hambourg, Jonathan est atteint d’une maladie grave. Après avoir fait la connaissance d’un américain solitaire, trafiquant de toiles contrefaites, il est contacté par un français qui lui propose une forte somme d’argent pour assurer l’avenir de sa famille. En contrepartie, il doit accomplir un meurtre… Que Wim Wenders, le réalisateur de balades mélancoliques comme Alice dans les villes, adapte un roman policier de Patricia Highsmith a tout d’abord quelque peu surpris. Mais L’ami américain n’a rien d’un film de genre car ce n’est pas tant l’intrigue policière qui a intéressé Wenders. Et si l’amour que le cinéaste allemand porte au cinéma américain est bien là, le résultat porte plus que tout son empreinte. L’ami américain est une errance entre Hambourg, Paris et New York baignée d’une belle atmosphère et merveilleusement photographié par Robby Müller (Wim Wenders dit avoir été inspiré par les toiles d’Edward Hopper). On y retrouve aussi le thème du cowboy solitaire et surtout celui de la mort (sous toutes ses formes : la fausse, la vraie, la supposée, l’attendue). L’ami américain a été diversement reçu à sa sortie car il ne cadrait pas exactement avec ce que l’on attendait de Wenders, il est mieux considéré aujourd’hui : avec le recul, on mesure à quel point il s’inscrit pleinement dans sa filmographie car il en a fait une oeuvre très personnelle.

Artisan encadreur de Hambourg, Jonathan est atteint d’une maladie grave. Après avoir fait la connaissance d’un américain solitaire, trafiquant de toiles contrefaites, il est contacté par un français qui lui propose une forte somme d’argent pour assurer l’avenir de sa famille. En contrepartie, il doit accomplir un meurtre… Que Wim Wenders, le réalisateur de balades mélancoliques comme Alice dans les villes, adapte un roman policier de Patricia Highsmith a tout d’abord quelque peu surpris. Mais L’ami américain n’a rien d’un film de genre car ce n’est pas tant l’intrigue policière qui a intéressé Wenders. Et si l’amour que le cinéaste allemand porte au cinéma américain est bien là, le résultat porte plus que tout son empreinte. L’ami américain est une errance entre Hambourg, Paris et New York baignée d’une belle atmosphère et merveilleusement photographié par Robby Müller (Wim Wenders dit avoir été inspiré par les toiles d’Edward Hopper). On y retrouve aussi le thème du cowboy solitaire et surtout celui de la mort (sous toutes ses formes : la fausse, la vraie, la supposée, l’attendue). L’ami américain a été diversement reçu à sa sortie car il ne cadrait pas exactement avec ce que l’on attendait de Wenders, il est mieux considéré aujourd’hui : avec le recul, on mesure à quel point il s’inscrit pleinement dans sa filmographie car il en a fait une oeuvre très personnelle.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Dennis Hopper, Bruno Ganz, Lisa Kreuzer, Gérard Blain

Voir la fiche du film et la filmographie de Wim Wenders sur le site IMDB.

Voir les autres films de Wim Wenders chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Wim Wenders…

Remarques :

* Pas de moins de 7 réalisateurs apparaissent dans L’ami américain :

1) Nicholas Ray (le peintre, prétendument mort, émigré à New York) qui se déguise en John Ford vers la fin du film. 2) Samuel Fuller (dans le train, l’homme âgé de la Mafia). 3) Jean Eustache (l’homme rencontré dans le bar français qui lui met un pansement). 4) L’allemand Peter Lilienthal (Marcangelo, celui qui présente Dennis Hopper à Bruno Ganz à la salle des ventes). 5) Le suisse Daniel Schmid (l’homme à assassiner dans le métro). 6) L’écossais Alexander (ou Sandy) Whitelaw (le médecin parisien). 7) Gérard Blain (le commanditaire français).

On peut même en ajouter un huitième puisque le blessé tout enrubanné de bandages dans l’ambulance n’est autre que Wim Wenders lui-même !

* Le journal que tient Daniel Schmid, l’homme à assassiner dans le métro, est le numéro de Libération qui annonçait la mort d’Henri Langlois (décédé le 13 janvier 1977). Le film lui est dédié.

* L’ami américain est adapté principalement du roman Ripley s’amuse de Patricia Highsmith mais aussi de Ripley et les ombres. Le premier des deux a été également adapté par Liliana Cavani en 2002 : Ripley’s Game (Ripley s’amuse).

Bruno Ganz et Dennis Hopper dans L’ami américain (Der amerikanische Freund) de Wim Wenders.

Bruno Ganz et Dennis Hopper dans L’ami américain (Der amerikanische Freund) de Wim Wenders.