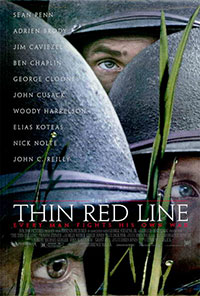

Titre original : « The Thin Red Line »

En 1942, à Guadalcanal, les américains attaquent l’île tenue par les japonais. Dans un paysage paradisiaque, les soldats vont se livrer une bataille sanglante… La Ligne rouge marque le retour de Terrence Malick qui signe son troisième long métrage exactement vingt ans après son deuxième (Les Moissons du ciel, 1978). Et il ne déçoit pas : La Ligne rouge est un film sur la guerre doté d’une dimension philosophique vraiment inhabituelle. Cette profonde réflexion sur la relation de l’homme à la nature, de l’homme à la violence, de l’homme à la mort est entrecoupée de scènes d’actions aussi réalistes que violentes, où le spectateur entrevoit l’enfer qu’ont vécu les soldats engagés. La forme est enthousiasmante avec une photographie signée John Toll faisant une part belle à la Nature et des scènes semi-oniriques d’une beauté inouïe (telle la scène de la balançoire). Les monologues intérieurs des personnages sont un moyen élégant d’enrichir le propos. Il n’y a pas vraiment un personnage au premier plan, il y en a plusieurs et la distribution est assez éblouissante. La Ligne rouge est un grand film.

En 1942, à Guadalcanal, les américains attaquent l’île tenue par les japonais. Dans un paysage paradisiaque, les soldats vont se livrer une bataille sanglante… La Ligne rouge marque le retour de Terrence Malick qui signe son troisième long métrage exactement vingt ans après son deuxième (Les Moissons du ciel, 1978). Et il ne déçoit pas : La Ligne rouge est un film sur la guerre doté d’une dimension philosophique vraiment inhabituelle. Cette profonde réflexion sur la relation de l’homme à la nature, de l’homme à la violence, de l’homme à la mort est entrecoupée de scènes d’actions aussi réalistes que violentes, où le spectateur entrevoit l’enfer qu’ont vécu les soldats engagés. La forme est enthousiasmante avec une photographie signée John Toll faisant une part belle à la Nature et des scènes semi-oniriques d’une beauté inouïe (telle la scène de la balançoire). Les monologues intérieurs des personnages sont un moyen élégant d’enrichir le propos. Il n’y a pas vraiment un personnage au premier plan, il y en a plusieurs et la distribution est assez éblouissante. La Ligne rouge est un grand film.

Elle:

Lui :

Acteurs: Sean Penn, Nick Nolte, Jim Caviezel, Elias Koteas, Ben Chaplin, John Cusack, Adrien Brody, John C. Reilly, Woody Harrelson, John Travolta, George Clooney

Voir la fiche du film et la filmographie de Terrence Malick sur le site IMDB.

Voir les autres films de Terrence Malick chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Terrence Malick…

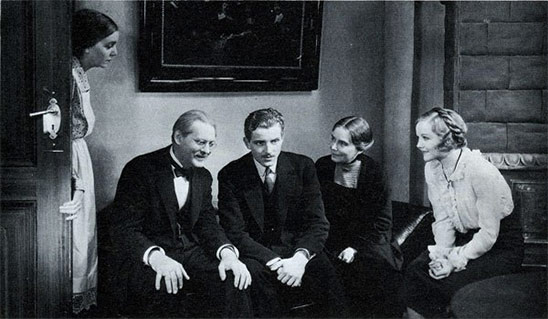

Sean Penn, Nick Nolte et Elias Koteas dans La Ligne rouge de Terrence Malick.

Remarques :

* Le premier montage de La Ligne rouge durait 6 heures. Au montage final, de nombreuses séquences ont donc été supprimées pour atteindre 2 heures 50, notamment celles avec Mickey Rourke, Gary Oldman, Bill Pullman et Lukas Haas. Le jeune Adrien Brody, qui interprète le personnage central du roman, fut dévasté de voir que son personnage avait été réduit à seulement deux répliques.

* La liste des acteurs ayant désiré apparaitre dans le film est impressionnante, le plus souvent prêts à travailler pour un cachet symbolique.

* Le film est basé sur un roman de James Jones, ancien soldat. Son œuvre a inspiré à plusieurs reprises le cinéma et la télévision, citons notamment Tant qu’il y aura des hommes de Fred Zinnemann (1953) et Comme un torrent de Vincente Minnelli (1958). Le roman The Thin Red Line avait déjà été porté à l’écran :

L’attaque dura sept jours (The Thin Red Line) d’Andrew Marton (1964) avec Keir Dullea, Jack Warden.

* Guadalcanal fait partie des îles Salomon, à l’est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord-est de l’Australie. La bataille de Guadalcanal fût un tournant de la Seconde Guerre mondiale, marquant le passage des Alliés à une stratégie offensive.

* Le titre vient d’un poème de Rudyard Kipling intitulé Tommy ( « tommy » est le surnom familier du fantassin britannique) dans lequel le poète exprime que ce sont avant tout des hommes. L’expression The Thin Red Line (= la mince ligne rouge) fut employée en premier pour surnommer la Bataille de Balaclava (1854) durant la Guerre de Crimée, le rouge étant celui des uniformes de l’armée britannique.

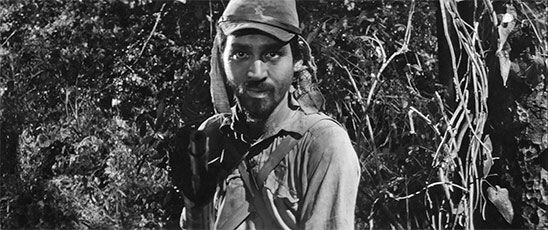

Jim Caviezel dans La Ligne rouge de Terrence Malick.

John Cusack dans La Ligne rouge de Terrence Malick.

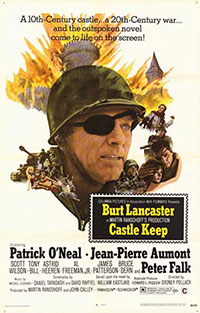

A l’hiver 1944, dans les Ardennes belges, une petite unité américaine de 8 militaires arrive dans un château proche de Bastogne pour éviter que les allemands ne le reprennent. Dans cette vaste demeure millénaire, un comte et sa jeune épouse vivent entourés d’innombrables œuvres d’art. Le major est prêt à tenir jusqu’au bout alors que son capitaine, grand amateur d’art, voudrait protéger la bâtisse et son contenu…

A l’hiver 1944, dans les Ardennes belges, une petite unité américaine de 8 militaires arrive dans un château proche de Bastogne pour éviter que les allemands ne le reprennent. Dans cette vaste demeure millénaire, un comte et sa jeune épouse vivent entourés d’innombrables œuvres d’art. Le major est prêt à tenir jusqu’au bout alors que son capitaine, grand amateur d’art, voudrait protéger la bâtisse et son contenu…![]()