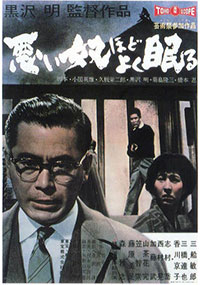

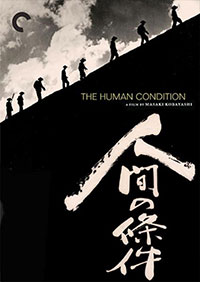

Titre original : « Ningen no jôken »

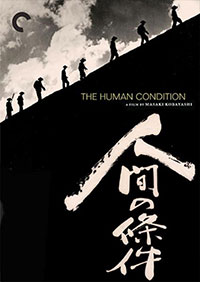

De toute l’histoire du cinéma, La Condition de l’Homme de Masaki Kobayashi est le film le plus long ayant connu une large exploitation commerciale : trois parties de 3 heures chacune, 9 heures 40 de film en tout. S’il est plutôt mal connu en Occident, il est très populaire au Japon où il est régulièrement diffusé à la télévision. Adapté du roman autobiographique de Junpei Gomikawa (1), La Condition de l’Homme se déroule dans la Mandchourie colonisée pendant les trois dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Cette période a vu la défaite du Japon, défaite dont le souvenir est toujours très présent dans les esprits quinze ans plus tard, au moment de la sortie du film. Nous suivons le jeune Kaji d’abord dans les mines de fer où il tente d’humaniser le traitement des ouvriers et prisonniers chinois, puis dans les rangs de l’armée. Souvent présenté comme antimilitariste, le film de Kobayashi dresse effectivement un portrait très dur de l’enseignement militaire (2) mais son propos va bien au-delà : il questionne sur ce qui forme la nature de l’Homme, dans le sens humaniste du terme (3), et s’interroge sur la compatibilité de ces conditions avec les valeurs fondamentales de la société japonaise. Il montre comment une société humaine peut générer un organisme inhumain. Le point de bascule est difficile à cerner : dans chacune des situations, Kaji est toujours à la fois oppresseur et opprimé. Pire encore : il ne peut cesser d’être oppresseur qu’en devenant lui-même opprimé. Dans sa forme, le film est superbement réalisé. Kobayashi a une approche très graphique de ses plans, créant souvent un cadre dans le cadre et utilisant beaucoup les lignes obliques, comme pour venir renforcer ce sentiment de voie difficile, hors des routes tracées. La Condition de l’Homme n’est pas sans longueur mais c’est un film assez remarquable, à la fois par la profondeur de son propos et par la qualité de sa réalisation.

De toute l’histoire du cinéma, La Condition de l’Homme de Masaki Kobayashi est le film le plus long ayant connu une large exploitation commerciale : trois parties de 3 heures chacune, 9 heures 40 de film en tout. S’il est plutôt mal connu en Occident, il est très populaire au Japon où il est régulièrement diffusé à la télévision. Adapté du roman autobiographique de Junpei Gomikawa (1), La Condition de l’Homme se déroule dans la Mandchourie colonisée pendant les trois dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Cette période a vu la défaite du Japon, défaite dont le souvenir est toujours très présent dans les esprits quinze ans plus tard, au moment de la sortie du film. Nous suivons le jeune Kaji d’abord dans les mines de fer où il tente d’humaniser le traitement des ouvriers et prisonniers chinois, puis dans les rangs de l’armée. Souvent présenté comme antimilitariste, le film de Kobayashi dresse effectivement un portrait très dur de l’enseignement militaire (2) mais son propos va bien au-delà : il questionne sur ce qui forme la nature de l’Homme, dans le sens humaniste du terme (3), et s’interroge sur la compatibilité de ces conditions avec les valeurs fondamentales de la société japonaise. Il montre comment une société humaine peut générer un organisme inhumain. Le point de bascule est difficile à cerner : dans chacune des situations, Kaji est toujours à la fois oppresseur et opprimé. Pire encore : il ne peut cesser d’être oppresseur qu’en devenant lui-même opprimé. Dans sa forme, le film est superbement réalisé. Kobayashi a une approche très graphique de ses plans, créant souvent un cadre dans le cadre et utilisant beaucoup les lignes obliques, comme pour venir renforcer ce sentiment de voie difficile, hors des routes tracées. La Condition de l’Homme n’est pas sans longueur mais c’est un film assez remarquable, à la fois par la profondeur de son propos et par la qualité de sa réalisation.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Chikage Awashima, Ineko Arima, Keiji Sada, Sô Yamamura, Seiji Miyaguchi, Eitarô Ozawa, Kôji Mitsui, Nobuo Nakamura, Yûsuke Kawazu, Chishû Ryû, Taketoshi Naitô

Voir la fiche du film et la filmographie de Masaki Kobayashi sur le site IMDB.

Voir les autres films de Masaki Kobayashi chroniqués sur ce blog…

Les trois parties de La condition de l’homme de Masaki Kobayashi :

1. Il n’y a pas de plus grand amour (1959) 208 minutes

2. Le chemin de l’éternité (1959) 181 minutes

3. La prière du soldat (1961) 190 minutes

Précisions :

* La Condition de l’Homme de Kobayashi n’a aucun lien avec La Condition Humaine d’André Malraux.

* Située au nord-est de la Chine, la Mandchourie fut colonisée en 1931 par le Japon qui souhaitait mettre la main sur ses richesses en fer et en charbon. En 1940, quatre millions de colons japonais s’y étaient installés. La Mandchourie fut envahie par les russes en 1945 et fut intégrée à la Chine en 1949.

(1) Si La Condition de l’Homme est un roman autobiographique de Junpei Gomikawa, Masaki Kobayashi a déclaré avoir connu pendant la guerre les mêmes expériences que son héros Kaji.

(2) Sur ce point, il peut être intéressant de comparer la seconde partie de La Condition de l’Homme avec le Full Metal Jacket que Kubrick tournera 20 ans plus tard. Les deux films ont des points communs en apparence mais, alors que Kubrick pointe du doigt l’enseignement militaire, Kobayashi s’en prend aux fondements de l’armée : s’appuyant sur des traditions et un code de l’honneur désuet, elle ne sait que générer des brimades au lieu de préparer des soldats. Au delà de l’armée, Kobayashi s’en prend plus à la société qui l’a engendrée. L’armée n’est ainsi qu’un révélateur car elle amplifie les défauts.

(3) Le titre du film est d’ailleurs très imprécis dans sa traduction : Ningen no jôken doit être compris comme « la condition qui permet à un individu de devenir un homme digne de ce nom ».

Au grand désespoir de sa mère, la jeune Lilly épouse un beau parleur qui se révèle rapidement n’être qu’un prestidigitateur de foire, cavaleur et recherché pour bigamie. Lilly se met alors sous la protection d’un rabatteur forain, prévenant mais alcoolique… Lilly Turner est adapté d’une pièce de Phillip Dunning et George Abbott. C’est un mélodrame social désenchanté comme il s’en tournait beaucoup en cette période de crise du début des années trente. Le film est au assez sombre, y compris au premier sens du terme : pratiquement toutes les scènes sont nocturnes et semblent assez peu éclairées (1). Le film ne manque pas d’intérêt mais souffre certainement d’une certaine rapidité de tournage. Ruth Chatterton fait une belle prestation (à noter que l’actrice était alors âgée de 40 ans, son personnage est donc bien plus jeune qu’elle) mais elle est certainement plus à l’aise dans des rôles un peu plus sophistiqués. Elle est une fois de plus en tandem avec le séduisant George Brent, ils étaient d’ailleurs mari et femme au moment du tournage.

Au grand désespoir de sa mère, la jeune Lilly épouse un beau parleur qui se révèle rapidement n’être qu’un prestidigitateur de foire, cavaleur et recherché pour bigamie. Lilly se met alors sous la protection d’un rabatteur forain, prévenant mais alcoolique… Lilly Turner est adapté d’une pièce de Phillip Dunning et George Abbott. C’est un mélodrame social désenchanté comme il s’en tournait beaucoup en cette période de crise du début des années trente. Le film est au assez sombre, y compris au premier sens du terme : pratiquement toutes les scènes sont nocturnes et semblent assez peu éclairées (1). Le film ne manque pas d’intérêt mais souffre certainement d’une certaine rapidité de tournage. Ruth Chatterton fait une belle prestation (à noter que l’actrice était alors âgée de 40 ans, son personnage est donc bien plus jeune qu’elle) mais elle est certainement plus à l’aise dans des rôles un peu plus sophistiqués. Elle est une fois de plus en tandem avec le séduisant George Brent, ils étaient d’ailleurs mari et femme au moment du tournage.![]()