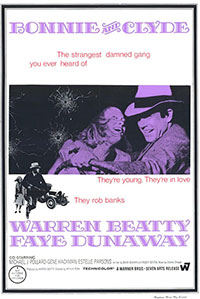

Etats Unis, années 30. Pour impressionner Bonnie qu’il vient de rencontrer, Clyde rançonne sous ses yeux un commerçant local et entraîne la jeune femme dans sa fuite. Se prenant au jeu, ils se mettent à braquer des petites banques et rapidement leur épopée devient plus sanglante… Avec Bonnie and Clyde, la Warner semble renouer avec sa grande spécialité du début des années trente : le film de gangster. Mais, sans renier cet héritage, Arthur Penn apporte un ton totalement nouveau. Empreint d’un certain lyrisme, son film est étonnamment complet avec de l’aventure, de l’humour, du tragique, de la critique sociale et de la violence. Arthur Penn refuse la linéarité et fait constamment des ruptures de ton et de rythme. On a beaucoup reproché à Arthur Penn d’avoir fait l’apologie de la violence, d’avoir idéalisé son couple de hors-la-loi. Il est vrai qu’il les représente comme des aventuriers totalement immatures et qu’il semble parfois vouloir en faire de grands héros romantiques, mais le propos de Penn est surtout de montrer qu’ils sont le fruit de leur époque, la Grande Dépression. Le couple cherche son identité et le côté fortement narcissique de leur comportement vient renforcer cette impression : ils se mettent en scène, fabriquent eux-mêmes leur mythe et scrutent l’image qu’ils renvoient. Le film a frappé par sa représentation de la violence : alors que l’Amérique est en pleine guerre du Vietnam, Arthur Penn estime que l’heure n’est plus à refuser de voir, il montre le sang (notamment lors de la mort du frère) afin de rendre la souffrance palpable. La scène finale reste dans les esprits (elle est toutefois très proche de la réalité). Un temps méprisé à sa sortie, notamment par la critique française, Bonnie and Clyde est indéniablement un film marquant, il a influencé les cinéastes du Nouvel Hollywood. Ce fut aussi un gros succès populaire.

Etats Unis, années 30. Pour impressionner Bonnie qu’il vient de rencontrer, Clyde rançonne sous ses yeux un commerçant local et entraîne la jeune femme dans sa fuite. Se prenant au jeu, ils se mettent à braquer des petites banques et rapidement leur épopée devient plus sanglante… Avec Bonnie and Clyde, la Warner semble renouer avec sa grande spécialité du début des années trente : le film de gangster. Mais, sans renier cet héritage, Arthur Penn apporte un ton totalement nouveau. Empreint d’un certain lyrisme, son film est étonnamment complet avec de l’aventure, de l’humour, du tragique, de la critique sociale et de la violence. Arthur Penn refuse la linéarité et fait constamment des ruptures de ton et de rythme. On a beaucoup reproché à Arthur Penn d’avoir fait l’apologie de la violence, d’avoir idéalisé son couple de hors-la-loi. Il est vrai qu’il les représente comme des aventuriers totalement immatures et qu’il semble parfois vouloir en faire de grands héros romantiques, mais le propos de Penn est surtout de montrer qu’ils sont le fruit de leur époque, la Grande Dépression. Le couple cherche son identité et le côté fortement narcissique de leur comportement vient renforcer cette impression : ils se mettent en scène, fabriquent eux-mêmes leur mythe et scrutent l’image qu’ils renvoient. Le film a frappé par sa représentation de la violence : alors que l’Amérique est en pleine guerre du Vietnam, Arthur Penn estime que l’heure n’est plus à refuser de voir, il montre le sang (notamment lors de la mort du frère) afin de rendre la souffrance palpable. La scène finale reste dans les esprits (elle est toutefois très proche de la réalité). Un temps méprisé à sa sortie, notamment par la critique française, Bonnie and Clyde est indéniablement un film marquant, il a influencé les cinéastes du Nouvel Hollywood. Ce fut aussi un gros succès populaire.

Elle:

Lui :

Acteurs: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman, Estelle Parsons, Gene Wilder

Voir la fiche du film et la filmographie de Arthur Penn sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de Arthur Penn chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Arthur Penn…

Remarques :

* Bonnie and Clyde est le premier long métrage pour le jeune Gene Wilder, qui apparaît dans un petit rôle.

* Lorsque le couple se réfugie dans un cinéma, on voit à l’écran le ballet musical We’re in the money (chantée par Ginger Rogers) extrait du film Chercheuses d’or (Gold Diggers of 1933) de Mervyn LeRoy (1933).

* L’utilisation d’un morceau fondateur du Bluegrass, Foggy Mountain Breakdown joué par Flatt & Scruggs en 1949, lors de certaines poursuites automobiles a fortement contribué à étendre la popularité de ce style de musique dans le monde.

Gene Hackman, Warren Beatty et Faye Dunaway dans Bonnie et Clyde d’Arthur Penn.

Faye Dunaway, Denver Pyle et Warren Beatty dans Bonnie et Clyde d’Arthur Penn.

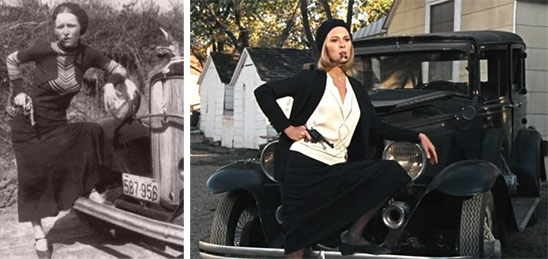

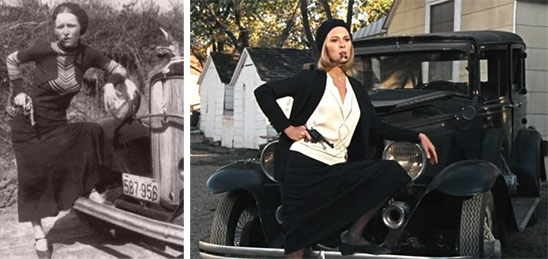

A gauche, la vraie Bonnie Parker (ca. 1932). A droite, Faye Dunaway dans Bonnie et Clyde d’Arthur Penn.

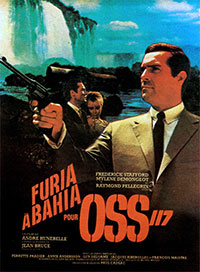

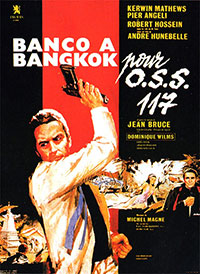

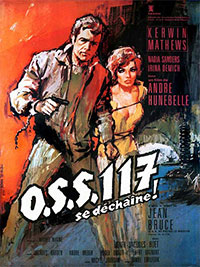

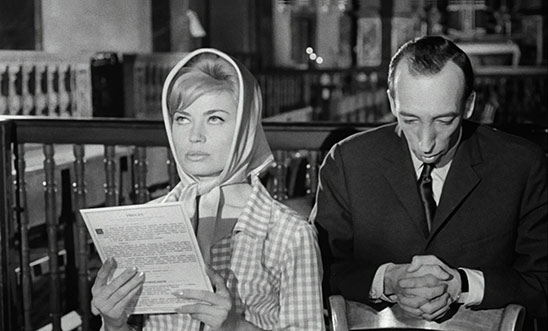

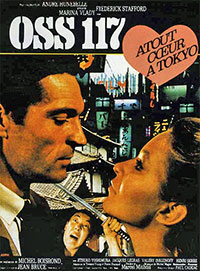

Une mystérieuse organisation criminelle cherche à vendre de force aux américains une arme secrète et font sauter une base militaire dans le Pacifique pour démontrer sa puissance. Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est envoyé à Tokyo où il semble qu’une employée de l’ambassade américaine a transmis des codes secrets sous la menace… Terence Young (réalisateur des premiers James Bond) a co-écrit l’adaptation de ce roman de Jean Bruce. André Hunebelle se contente cette fois de produire et laisse à Michel Boisrond, réalisateur de plusieurs films mineurs avec Brigitte Bardot, le soin de réaliser Atout coeur à Tokyo pour OSS 117. L’histoire n’est pas d’une grande originalité mais elle est bien ficelée et pleine de péripéties. Frederick Stafford tient une nouvelle fois le rôle de l’agent secret et Marina Vlady apporte une belle note de charme, tout comme la japonaise Jitsuko Yoshimura, assez craquante. Plus inattendu, le facétieux Jacques Legras (ah, La Caméra invisible) campe… un méchant japonais (si !). L’ensemble est de bonne facture, apte à rivaliser avec les productions internationales.

Une mystérieuse organisation criminelle cherche à vendre de force aux américains une arme secrète et font sauter une base militaire dans le Pacifique pour démontrer sa puissance. Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est envoyé à Tokyo où il semble qu’une employée de l’ambassade américaine a transmis des codes secrets sous la menace… Terence Young (réalisateur des premiers James Bond) a co-écrit l’adaptation de ce roman de Jean Bruce. André Hunebelle se contente cette fois de produire et laisse à Michel Boisrond, réalisateur de plusieurs films mineurs avec Brigitte Bardot, le soin de réaliser Atout coeur à Tokyo pour OSS 117. L’histoire n’est pas d’une grande originalité mais elle est bien ficelée et pleine de péripéties. Frederick Stafford tient une nouvelle fois le rôle de l’agent secret et Marina Vlady apporte une belle note de charme, tout comme la japonaise Jitsuko Yoshimura, assez craquante. Plus inattendu, le facétieux Jacques Legras (ah, La Caméra invisible) campe… un méchant japonais (si !). L’ensemble est de bonne facture, apte à rivaliser avec les productions internationales.![]()