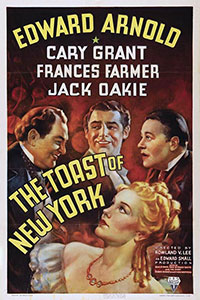

Titre original : « The Toast of New York »

Un bonimenteur itinérant et son associé font fortune pendant la Guerre Civile américaine en achetant illégalement du coton aux fermiers du Sud pour le vendre aux industriels du Nord. Une fois la guerre finie, ils se lancent dans des opérations financières de plus grande ampleur…

Un bonimenteur itinérant et son associé font fortune pendant la Guerre Civile américaine en achetant illégalement du coton aux fermiers du Sud pour le vendre aux industriels du Nord. Une fois la guerre finie, ils se lancent dans des opérations financières de plus grande ampleur…

Basé sur un livre de Bouck White, The Toast of New York s’inspire librement de la vie du spéculateur James Fisk et du scandale Fisk-Gould qu’il déclencha en spéculant sur le marché de l’or à la Bourse de New York en septembre 1869. De toute évidence, l’histoire comporte des exagérations et les relations de l’homme d’affaires avec une jeune actrice paraissent bien romancées. Edward Arnold fait une composition très joviale du personnage et montre beaucoup de présence à l’écran. Jack Oakie, et dans une certaine mesure Donald Meek, apportent une bonne dose d’humour. En revanche, Cary Grant est singulièrement fade, la faute ne revenant sans doute pas tant à l’acteur qu’au scénario. Toujours est-il que son personnage est quasiment inexistant. On se désintéresse assez rapidement de cette suite d’opérations douteuses. Le film, qui avait bénéficié d’un beau budget, fut le plus grand échec commercial de l’année 1937 pour la RKO.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Edward Arnold, Cary Grant, Frances Farmer, Jack Oakie, Donald Meek

Voir la fiche du film et la filmographie de Rowland V. Lee sur le site IMDB.

Voir les autres films de Rowland V. Lee chroniqués sur ce blog…

Remarque :

* Le projet fut en premier confié à Alexander Hall. Alors que plus de la moitié du tournage était effectué, le metteur en scène tomba gravement malade et dût être remplacé par Rowland V. Lee qui refit la plupart des scènes. La quantité de séquences tournées par Alexander Hall restant dans le montage final n’est pas connue.

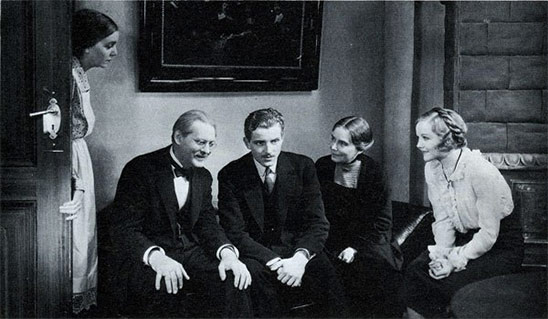

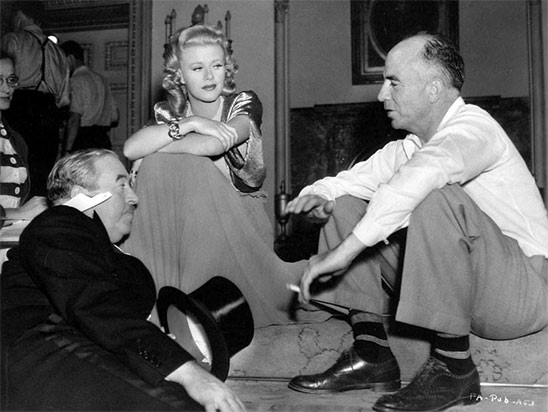

Jack Oakie, Edward Arnold et Cary Grant dans L’or et la chair de Rowland V. Lee.