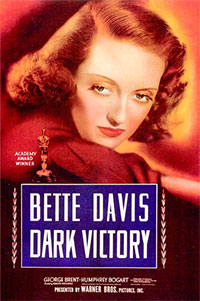

Titre original : « Dark Victory »

Riche héritière, Judith Traherne mène une vie oisive et mondaine. Fréquemment, elle est prise de fortes migraines et a des troubles de la vue. Le docteur Steele lui annonce qu’il faut l’opérer… Dark Victory fait partie de ces grands mélodrames hollywoodiens qui ont massivement drainé des foules vers les cinémas. Bette Davis a harcelé la Warner pour qu’elle achète les droits de cette pièce jouée à Broadway : elle était persuadée que ce rôle serait magnifique pour elle. Jack Warner dut se faire prier car il était convaincu que le film ne marcherait pas (1). Bette Davis est effectivement remarquable dans ce rôle d’héritière assez irritante, elle trouve toujours le ton juste, elle ne sur-joue jamais, elle montre la prodigieuse étendue de son registre. Dans la fameuse scène des bulbes de jacinthe, à la fin du film, elle fait passer beaucoup d’émotion tout en restant très sobre dans son jeu. C’est magnifique (et très émouvant). Face à elle, George Brent est comme toujours bien fade. Humphrey Bogart n’a qu’un petit rôle dans un registre plutôt inhabituel pour lui. La musique est de Max Steiner. Dark Victory fut l’un des plus grands succès de la décennie pour la Warner.

Riche héritière, Judith Traherne mène une vie oisive et mondaine. Fréquemment, elle est prise de fortes migraines et a des troubles de la vue. Le docteur Steele lui annonce qu’il faut l’opérer… Dark Victory fait partie de ces grands mélodrames hollywoodiens qui ont massivement drainé des foules vers les cinémas. Bette Davis a harcelé la Warner pour qu’elle achète les droits de cette pièce jouée à Broadway : elle était persuadée que ce rôle serait magnifique pour elle. Jack Warner dut se faire prier car il était convaincu que le film ne marcherait pas (1). Bette Davis est effectivement remarquable dans ce rôle d’héritière assez irritante, elle trouve toujours le ton juste, elle ne sur-joue jamais, elle montre la prodigieuse étendue de son registre. Dans la fameuse scène des bulbes de jacinthe, à la fin du film, elle fait passer beaucoup d’émotion tout en restant très sobre dans son jeu. C’est magnifique (et très émouvant). Face à elle, George Brent est comme toujours bien fade. Humphrey Bogart n’a qu’un petit rôle dans un registre plutôt inhabituel pour lui. La musique est de Max Steiner. Dark Victory fut l’un des plus grands succès de la décennie pour la Warner.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Bette Davis, George Brent, Humphrey Bogart, Geraldine Fitzgerald, Ronald Reagan

Voir la fiche du film et la filmographie de Edmund Goulding sur le site IMDB.

Voir les autres films de Edmund Goulding chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Les auteurs de la pièce sont George Emerson Brewer Jr. et Bertram Bloch. A noter que Brewer est le fils d’un chirurgien.

* 1939 fut une grande année pour Bette Davis : Dark Victory (Goulding), The Old Maid (Goulding) et The Private Lives of Elizabeth and Essex (Michael Curtiz) furent trois grands succès. Deux fois Oscarisée (Dangerous et Jezebel), Bette Davis était alors l’actrice numéro un au box office. Seule ombre au tableau : elle n’a pu décrocher le rôle qu’elle convoitait dans Autant en emporte le vent.

(1) « Qui a envie d’aller voir une femme devenir aveugle ? » Tel était le jugement de Jack Warner sur le potentiel commercial du film. Il se trompait… Avec les seuls bénéfices du film, la Warner a dit-on pu construire trois nouveaux studios de tournage !

Geraldine Fitzgerald (à gauche) est la meilleure amie de Bette Davis (à droite) dans Victoire sur la nuit de Edmund Goulding

George Brent est un brillant chirurgien dans Victoire sur la nuit de Edmund Goulding

Humphrey Bogart est un gentlemen farmer dans Victoire sur la nuit de Edmund Goulding

Ronald Reagan est un alcoolique mondain dans Victoire sur la nuit de Edmund Goulding (à gauche : Bette Davis)