Autre titre (USA) : The Pearl

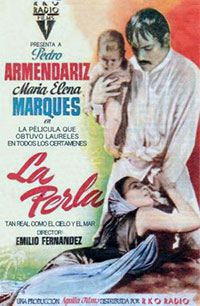

Du fait de mauvaises conditions maritimes qui durent depuis de nombreux jours, les habitants d’un petit village de la côte mexicaine ne peuvent sortir pêcher les huîtres et n’ont presque plus rien à manger. Aussi, quand le très jeune fils de Quino se fait piquer par un scorpion, le docteur blanc de la ville proche ne veut même pas les recevoir. Peu après, lorsque le temps devient meilleur, Quino pêche une huître avec une superbe et grosse perle… Production mexicaine financée pour moitié par la RKO, La Perla est adapté d’un court roman de John Steinbeck qui intervint comme conseiller sur le tournage (1). Il s’agit d’une fable puissante sur la cupidité. Ce qui frappe en premier est la beauté onirique des images que l’on doit à Gabriel Figueroa (directeur de la photographie qui a également travaillé pour John Ford, John Huston et Luis Buñuel, entre autres). L’image est baignée de lumière, presque surexposée, sans noirs profonds même dans les scènes de nuit. Cette lumière omniprésente apporte une atmosphère céleste à cette fable, la femme de Quino prenant assez souvent l’allure d’une vierge (avec l’enfant c’est encore plus flagrant), et le climat ainsi créé place le récit hors du temps permettant ainsi de mieux mettre en évidence les caractères. L’histoire est simple mais puissante. Outre la peinture très forte de la cupidité et de la perversion, le propos met l’accent sur le clivage social entre les blancs et les indiens et laisse deviner le rôle social de l’espérance. Comme toujours avec Steinbeck, le propos est donc très riche, à la fois social et philosophique. La perla est un superbe exemple de la force du cinéma mexicain de cette période parfois appelée « l’âge d’or du cinéma mexicain ».

Du fait de mauvaises conditions maritimes qui durent depuis de nombreux jours, les habitants d’un petit village de la côte mexicaine ne peuvent sortir pêcher les huîtres et n’ont presque plus rien à manger. Aussi, quand le très jeune fils de Quino se fait piquer par un scorpion, le docteur blanc de la ville proche ne veut même pas les recevoir. Peu après, lorsque le temps devient meilleur, Quino pêche une huître avec une superbe et grosse perle… Production mexicaine financée pour moitié par la RKO, La Perla est adapté d’un court roman de John Steinbeck qui intervint comme conseiller sur le tournage (1). Il s’agit d’une fable puissante sur la cupidité. Ce qui frappe en premier est la beauté onirique des images que l’on doit à Gabriel Figueroa (directeur de la photographie qui a également travaillé pour John Ford, John Huston et Luis Buñuel, entre autres). L’image est baignée de lumière, presque surexposée, sans noirs profonds même dans les scènes de nuit. Cette lumière omniprésente apporte une atmosphère céleste à cette fable, la femme de Quino prenant assez souvent l’allure d’une vierge (avec l’enfant c’est encore plus flagrant), et le climat ainsi créé place le récit hors du temps permettant ainsi de mieux mettre en évidence les caractères. L’histoire est simple mais puissante. Outre la peinture très forte de la cupidité et de la perversion, le propos met l’accent sur le clivage social entre les blancs et les indiens et laisse deviner le rôle social de l’espérance. Comme toujours avec Steinbeck, le propos est donc très riche, à la fois social et philosophique. La perla est un superbe exemple de la force du cinéma mexicain de cette période parfois appelée « l’âge d’or du cinéma mexicain ».

Elle: –

Lui :

Acteurs: Pedro Armendáriz, María Elena Marqués, Charles Rooner

Voir la fiche du film et la filmographie de Emilio Fernández sur le site IMDB.

Remarques :

* Deux versions ont été tournées : l’une en espagnol et l’autre en anglais. La Perle fut ainsi le premier film mexicain en langue anglaise à être distribué aux Etats-Unis. La version en anglais fut distribuée sous le titre The Pearl.

* Le roman de Steinbeck n’est sorti qu’après la sortie du film.

* Emilio Fernández est l’un des cinéastes mexicains les plus importants. Il a tourné plus de 40 films, essentiellement dans les années quarante et cinquante ; il a également été acteur, notamment dans La Horde sauvage de Sam Peckinpah (1969).

(1) Pour plus de détails à ce sujet, lire la fiche de l’American Film Institute…

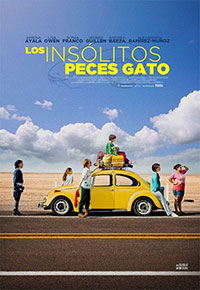

Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du Mexique. Une nuit, elle atterrit aux urgences pour une crise d’appendicite et se lie d’amitié avec Martha, qui occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable joie de vivre. A sa sortie de l’hôpital, Martha invite Claudia à habiter chez elle… Les Drôles de poissons-chats est le premier long métrage de la réalisatrice mexicaine Claudia Sainte-Luce, film dans lequel elle raconte sa propre histoire. Le sujet peut rebuter à priori mais le propos n’est pas tant sur les tourments d’une mort annoncée que sur l’étonnante façon dont la jeune femme va s’intégrer à cette famille déséquilibrée par la maladie de la mère. Elle va y trouver ce qu’elle n’a jamais eu. Il n’y a aucune dramatisation, les dialogues sont d’une grande simplicité, très authentiques et l’interprétation est remarquable. A noter que l’affiche est trompeuse : le film n’a rien d’un road-movie.

Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du Mexique. Une nuit, elle atterrit aux urgences pour une crise d’appendicite et se lie d’amitié avec Martha, qui occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable joie de vivre. A sa sortie de l’hôpital, Martha invite Claudia à habiter chez elle… Les Drôles de poissons-chats est le premier long métrage de la réalisatrice mexicaine Claudia Sainte-Luce, film dans lequel elle raconte sa propre histoire. Le sujet peut rebuter à priori mais le propos n’est pas tant sur les tourments d’une mort annoncée que sur l’étonnante façon dont la jeune femme va s’intégrer à cette famille déséquilibrée par la maladie de la mère. Elle va y trouver ce qu’elle n’a jamais eu. Il n’y a aucune dramatisation, les dialogues sont d’une grande simplicité, très authentiques et l’interprétation est remarquable. A noter que l’affiche est trompeuse : le film n’a rien d’un road-movie.![]()