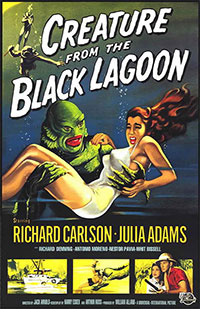

Titre original : « Creature from the Black Lagoon »

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue découvre un fossile de main palmée d’une espèce inconnue. Persuadé qu’il s’agit du chaînon manquant entre l’homme et le poisson, il rassemble une expédition pour exhumer le reste du squelette. L’équipe décide alors de descendre le fleuve en bateau jusqu’à un petit lac proche sans se douter que les eaux abritent encore l’étrange créature…

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue découvre un fossile de main palmée d’une espèce inconnue. Persuadé qu’il s’agit du chaînon manquant entre l’homme et le poisson, il rassemble une expédition pour exhumer le reste du squelette. L’équipe décide alors de descendre le fleuve en bateau jusqu’à un petit lac proche sans se douter que les eaux abritent encore l’étrange créature…

Basé sur une légende mexicaine d’un homme-poisson, L’étrange créature du lac noir permet à Universal de renouer brillamment avec le film de monstres. Malgré un budget limité, l’atmosphère créée est très prenante et rehaussée de notes presque poétiques : la scène où la créature nage sous Julia Adams est admirable de grâce et d’harmonie tout en jouant sur la peur de l’invisible (cette sensation d’être frôlé dans l’eau par quelque chose que l’on ne peut voir). L’amour impossible et les sentiments donnés au monstre évoquent les grands films d’horreur des années trente comme King Kong ou Frankenstein. Le film a été tourné en 3-D ; c’est le plus célèbre des films utilisant cette technique. Le succès fut immédiat et le film eut deux suites (de moindre intérêt) : La Revanche de la créature (Revenge of the Creature, 1955) et La créature est parmi nous (The Creature Walks Among Us, 1956).

Elle: –

Lui : ![]()

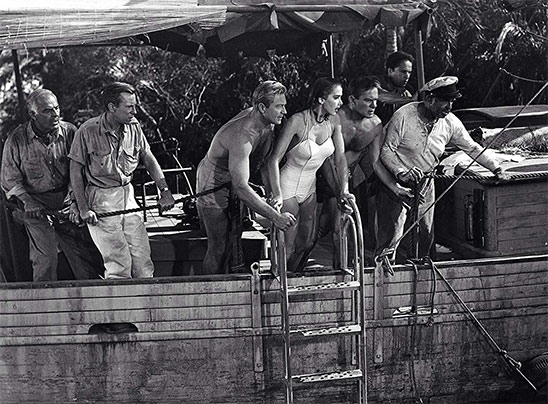

Acteurs: Richard Carlson, Julie Adams, Richard Denning, Antonio Moreno, Nestor Paiva

Voir la fiche du film et la filmographie de Jack Arnold sur le site IMDB.

Voir les autres films de Jack Arnold chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* La créature a été interprétée par deux acteurs : à l’air libre, Ben Chapman et sous l’eau, Ricou Browning, un plongeur-cascadeur capable de rester quatre à cinq minutes sous l’eau sans respirer. Le costume de la créature ne laissait aucune place pour une bobonne d’oxygène et Jack Arnold tenait à ce qu’aucune bulle d’air ne s’échappe du monstre (certaines restent visibles toutefois, mais en très petit nombre).

* Le film n’a jamais été exploité en France en 3-D… jusqu’à une expérience de projection sur FR3 en 1982 dans La Dernière Séance. En 2012, le film est ressorti en version 3D restaurée et numérique dans quelques salles en France (Carlotta Films).

* Dans Sept ans de réflexion (1955), lors de la fameuse scène de la robe qui se soulève, Marilyn Monroe et Tom Ewell sortent d’un cinéma et parlent du film qu’ils viennent de voir : L’étrange créature du lac noir.

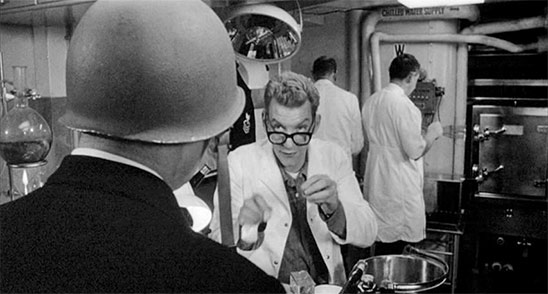

(De g. à d.) Antonio Moreno, Whit Bissell, Richard Denning, Julie Adams, Richard Carlson, Nestor Paiva (à l’arrière-plan : Bernie Gozier) dans L’étrange créature du lac noir de Jack Arnold.