Ce film de 2h45 relate l’histoire du Château de Versailles depuis sa construction sous Louis XIII jusqu’à la Révolution. Il faut préciser d’emblée que Si Versailles m’était conté est plus un divertissement qu’une fresque historique, Sacha Guitry s’intéressant plutôt aux petites histoires et aux secrets d’alcôve qu’à la grande Histoire. On peut donc reprocher au film de ne pas être parfaitement juste historiquement parlant mais il n’est pas non plus totalement faux… disons que Sacha Guitry n’hésite pas à arranger les choses quand il s’agit de placer un bon mot et il escamote ce qui ne l’intéresse pas. Des mots d’esprit, nous en avons beaucoup, Sacha Guitry s’amuse à les mettre dans la bouche de ses personnages, jouant souvent avec le recul du spectateur pour mieux l’amuser. C’est le plus souvent assez réussi, le ton est léger et badin mais Guitry ne va jamais trop loin et sait rester dans le bon goût. Il sait en tous cas ne pas être ennuyeux. Tourné en Eastmancolor (c’est le premier film en couleurs du réalisateur), le film est fastueux par ses décors, ses costumes et sa distribution où l’on retrouve une bonne partie des acteurs majeurs français de l’époque et même deux acteurs américains de premier plan (Claudette Colbert et Orson Welles). La mise en scène est bien maitrisée malgré la rapidité du tournage (1). Le film a été tourné dans le Château de Versailles lui-même et ses jardins ce qui permet de faire revivre les lieux. Si Versailles m’était conté a participé activement à la recherche de fonds pour restaurer le château (2). Son énorme succès populaire a permis également de restaurer le prestige de Sacha Guitry après les accusations qu’il avait subies à la Libération.

Ce film de 2h45 relate l’histoire du Château de Versailles depuis sa construction sous Louis XIII jusqu’à la Révolution. Il faut préciser d’emblée que Si Versailles m’était conté est plus un divertissement qu’une fresque historique, Sacha Guitry s’intéressant plutôt aux petites histoires et aux secrets d’alcôve qu’à la grande Histoire. On peut donc reprocher au film de ne pas être parfaitement juste historiquement parlant mais il n’est pas non plus totalement faux… disons que Sacha Guitry n’hésite pas à arranger les choses quand il s’agit de placer un bon mot et il escamote ce qui ne l’intéresse pas. Des mots d’esprit, nous en avons beaucoup, Sacha Guitry s’amuse à les mettre dans la bouche de ses personnages, jouant souvent avec le recul du spectateur pour mieux l’amuser. C’est le plus souvent assez réussi, le ton est léger et badin mais Guitry ne va jamais trop loin et sait rester dans le bon goût. Il sait en tous cas ne pas être ennuyeux. Tourné en Eastmancolor (c’est le premier film en couleurs du réalisateur), le film est fastueux par ses décors, ses costumes et sa distribution où l’on retrouve une bonne partie des acteurs majeurs français de l’époque et même deux acteurs américains de premier plan (Claudette Colbert et Orson Welles). La mise en scène est bien maitrisée malgré la rapidité du tournage (1). Le film a été tourné dans le Château de Versailles lui-même et ses jardins ce qui permet de faire revivre les lieux. Si Versailles m’était conté a participé activement à la recherche de fonds pour restaurer le château (2). Son énorme succès populaire a permis également de restaurer le prestige de Sacha Guitry après les accusations qu’il avait subies à la Libération.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Jean Marais, Claudette Colbert, Micheline Presle, Sacha Guitry, Lana Marconi, Gilbert Bokanowski, Michel Auclair, Jean-Pierre Aumont, Jean-Louis Barrault, Jeanne Boitel, Bourvil, Pauline Carton, Gino Cervi, Jean Chevrier, Aimé Clariond, Nicole Courcel, Danièle Delorme, Yves Deniaud, Jean Desailly, Daniel Gélin, Fernand Gravey, Pierre Larquey, Mary Marquet, Gaby Morlay, Jean Murat, Giselle Pascal, Jean-Claude Pascal, Édith Piaf, Gérard Philipe, Jean Richard, Louis Seigner, Raymond Souplex, Jean Tissier, Charles Vanel, Orson Welles

Voir la fiche du film et la filmographie de Sacha Guitry sur le site IMDB.

Voir les autres films de Sacha Guitry chroniqués sur ce blog…

On notera également la présence de :

Brigitte Bardot, Annie Cordy, Jacques François, Jeanne Fusier-Gir, Robert Hirsch, Jacqueline Huet, Jacqueline Maillan, Jean Ozenne, Frédéric Rossif, Guy Tréjan, Jacques Varennes.

(1) Cette rapidité de tournage est assez coutumière chez Sacha Guitry. Le tournage ne dura ici que deux mois en juillet et août 1953.

(2) Notons que sur le site internet officiel du Château de Versailles, le film de Sacha Guitry est listé parmi les grandes dates de l’histoire du château, au même titre que, par exemple, le Traité de Versailles. Voir la page…

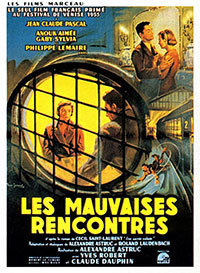

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Jeanne vit avec ses parents dans une grande maison en Normandie. Elle fait la connaissance de Julien, revenu d’un long séjour à Paris, taciturne et un peu bourru. Elle l’épouse mais le bonheur qui suit ne sera que de courte durée… Adaptation de la première partie du roman de Guy de Maupassant Une vie, le film d’Alexandre Astruc ne parvient pas à en restituer toute la sensibilité. L’ensemble est très froid, le jeu des acteurs très rigide, la voix off ajoutant encore un degré à la distanciation. Le film peine à émouvoir. Il nous reste à profiter de la splendide photographie de Claude Renoir (neveu de Jean Renoir) avec une superbe utilisation de la couleur (Eastmancolor) qui restitue toute la beauté de Maria Schell et des paysages du nord-Cotentin.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Jeanne vit avec ses parents dans une grande maison en Normandie. Elle fait la connaissance de Julien, revenu d’un long séjour à Paris, taciturne et un peu bourru. Elle l’épouse mais le bonheur qui suit ne sera que de courte durée… Adaptation de la première partie du roman de Guy de Maupassant Une vie, le film d’Alexandre Astruc ne parvient pas à en restituer toute la sensibilité. L’ensemble est très froid, le jeu des acteurs très rigide, la voix off ajoutant encore un degré à la distanciation. Le film peine à émouvoir. Il nous reste à profiter de la splendide photographie de Claude Renoir (neveu de Jean Renoir) avec une superbe utilisation de la couleur (Eastmancolor) qui restitue toute la beauté de Maria Schell et des paysages du nord-Cotentin.![]()