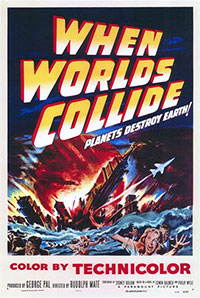

Titre original : « When Worlds Collide »

Des astronomes viennent de découvrir qu’un astre accompagné de ses planètes se dirige à grande vitesse vers la Terre qui sera détruite par collision. Ils ne sont d’abord pas pris au sérieux mais parviennent à entreprendre la construction d’une fusée qui pourra transporter une quarantaine de passagers vers une planète qui semble habitable… Dès 1934, Cecil B. DeMille avait manifesté l’intention d’adapter ce roman de Philip Wylie et Edwin Balmer. Paramount ressort le projet après le succès de Destination Moon (1950) déjà produit par George Pal. Bien évidemment, le film pourra sembler vieillot aux yeux actuels mais les effets spéciaux n’en étaient pas moins assez remarquables pour l’époque : maquettes, utilisation d’images réelles pour simuler les catastrophes, décors créés et toiles peintes. Le Choc des mondes fut récompensé par un Oscar pour les effets spéciaux de Gordon Jennings. Le scénario, sans être puissant, est bien équilibré avec une (inévitable) histoire d’amour qui ne prend pas trop de place. On peut être amusé par les références bibliques un peu appuyées qui entourent cette nouvelle Arche de Noé. Le Choc des mondes est à ranger parmi les films fondateurs de la science-fiction des années cinquante au cinéma. Il devait être suivi d’une suite qui ne vit jamais le jour.

Des astronomes viennent de découvrir qu’un astre accompagné de ses planètes se dirige à grande vitesse vers la Terre qui sera détruite par collision. Ils ne sont d’abord pas pris au sérieux mais parviennent à entreprendre la construction d’une fusée qui pourra transporter une quarantaine de passagers vers une planète qui semble habitable… Dès 1934, Cecil B. DeMille avait manifesté l’intention d’adapter ce roman de Philip Wylie et Edwin Balmer. Paramount ressort le projet après le succès de Destination Moon (1950) déjà produit par George Pal. Bien évidemment, le film pourra sembler vieillot aux yeux actuels mais les effets spéciaux n’en étaient pas moins assez remarquables pour l’époque : maquettes, utilisation d’images réelles pour simuler les catastrophes, décors créés et toiles peintes. Le Choc des mondes fut récompensé par un Oscar pour les effets spéciaux de Gordon Jennings. Le scénario, sans être puissant, est bien équilibré avec une (inévitable) histoire d’amour qui ne prend pas trop de place. On peut être amusé par les références bibliques un peu appuyées qui entourent cette nouvelle Arche de Noé. Le Choc des mondes est à ranger parmi les films fondateurs de la science-fiction des années cinquante au cinéma. Il devait être suivi d’une suite qui ne vit jamais le jour.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Richard Derr, Barbara Rush, Peter Hansen

Voir la fiche du film et la filmographie de Rudolph Maté sur le site IMDB.

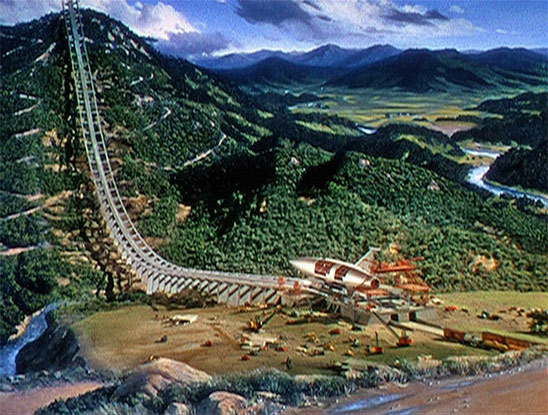

La fusée en construction sur sa rampe de lancement (When Worlds collide)

Remarques :

* Rudolph Maté fut le chef-opérateur de Dreyer (sur La passion de Jeanne d’Arc et Vampyr notamment) et aussi de Hitchcock.

* Les décors de la planète sont de Chesley Bonestell qui créera certains décors de La Guerre des mondes (1953) et de La Conquête de l’espace (1955).

* Le livre de Philip Wylie et Edwin Balmer fut édité en 1933. Ils lui donnèrent une suite : After Worlds collide (1934).

* Un remake est en cours de production.