Titre original : « I bambini ci guardano »

Une mère quitte son mari et son jeune fils pour aller vivre avec son amant… On peut, sans trop se tromper, dire que Les enfants nous regardent est un film de transition entre le cinéma des téléphones blancs de l’époque fasciste et le néoréalisme de l’après-guerre. Il s’agit du premier « grand film » de Vittorio De Sica : plus question ici de jouer le fils de bonne famille qui met les jeunes filles en émoi, il reste cette fois derrière la caméra et aborde un sujet plus sérieux et sociétal. Le héros est ici un petit garçon de sept ans qui assiste au naufrage du couple formé par ses parents. Le propos est moral au plus point (la mère n’a apparemment aucune excuse qui pourrait justifier son comportement) et donc pourrait s’inscrire pleinement dans cette sanctuarisation de la famille commune à toutes les idéologies fascistes. Cependant, le fait d’aborder des tabous comme l’adultère et le suicide a profondément dérangé le pouvoir mussolinien au point que la sortie du film ne put se faire que fin 1944, après la libération de Rome. Certains éléments préfigurent le néoréalisme notamment celui de montrer les défauts de la société au travers des yeux d’un être simple, un enfant. Le film n’a pas la perfection de Sciuscià et Le Voleur de bicyclette, il n’a pas cet équilibre subtil entre lyrisme et regard social, mais reste intéressant à plus d’un titre.

Une mère quitte son mari et son jeune fils pour aller vivre avec son amant… On peut, sans trop se tromper, dire que Les enfants nous regardent est un film de transition entre le cinéma des téléphones blancs de l’époque fasciste et le néoréalisme de l’après-guerre. Il s’agit du premier « grand film » de Vittorio De Sica : plus question ici de jouer le fils de bonne famille qui met les jeunes filles en émoi, il reste cette fois derrière la caméra et aborde un sujet plus sérieux et sociétal. Le héros est ici un petit garçon de sept ans qui assiste au naufrage du couple formé par ses parents. Le propos est moral au plus point (la mère n’a apparemment aucune excuse qui pourrait justifier son comportement) et donc pourrait s’inscrire pleinement dans cette sanctuarisation de la famille commune à toutes les idéologies fascistes. Cependant, le fait d’aborder des tabous comme l’adultère et le suicide a profondément dérangé le pouvoir mussolinien au point que la sortie du film ne put se faire que fin 1944, après la libération de Rome. Certains éléments préfigurent le néoréalisme notamment celui de montrer les défauts de la société au travers des yeux d’un être simple, un enfant. Le film n’a pas la perfection de Sciuscià et Le Voleur de bicyclette, il n’a pas cet équilibre subtil entre lyrisme et regard social, mais reste intéressant à plus d’un titre.

Elle: –

Lui : ![]()

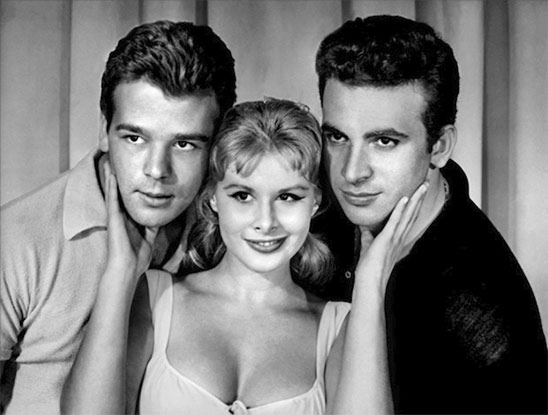

Acteurs: Emilio Cigoli, Luciano De Ambrosis, Isa Pola

Voir la fiche du film et la filmographie de Vittorio De Sica sur le site IMDB.

Voir les autres films de Vittorio De Sica chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Vittorio De Sica…

Remarques :

* Il s’agit de la première grande collaboration de De Sica avec le scénariste Cesare Zavattini, qui est sans conteste l’un des scénaristes les plus importants de toute l’histoire du cinéma italien. Pour De Sica, il écrira les scénarios de Sciuscià, Le Voleur de bicyclette, Miracle à Milan, etc… jusqu’au Jardin des Finzi-Contini en 1970.

* La scène finale paraît peu subtile, d’un symbolisme simple et trop fort. L’historien (et grand spécialiste du cinéma italien) Jean A. Gili suggère que cette scène a pu être imposée par la censure.

Luciano De Ambrosis et Emilio Cigoli dans Les enfants nous regardent de Vittorio De Sica.