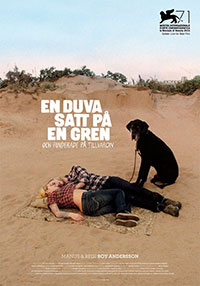

Titre original : « En duva satt på en gren och funderade på tillvaron »

Si le film du suédois Roy Andersson est si déconcertant, ce n’est pas tant par la forme, qui est plutôt attirante par son originalité : il s’agit d’une succession de saynètes filmées en plans-séquence, en plan large et caméra fixe, de véritables tableaux vivants qui se succèdent sur un rythme contemplatif. Les couleurs sont plutôt froides, sombres, tristes. Les humains qui évoluent dans le cadre ont le teint blafard, paraissent déshumanisés, ils en deviennent parfois abstraits ou de simples objets. Jusque là, ça va… c’est sur le fond que ça se gâte car, hormis quelques scènes assez évidentes, il est très difficile de percevoir la signification de ces tableaux. L’ensemble est pour le moins abscons. Les références historiques sont très suédoises (le roi Charles XII, supposé homosexuel, la bataille de Poltava perdue contre la Russie, la neutralité de la Suède en 1943, etc.) Tout le reste est majoritairement obscur mais l’ensemble semble marqué par un mélange de mal-être et de culpabilisation, par le sentiment de n’être, à l’instar des deux vendeurs de farces-attrapes, qu’un pion aux buts pitoyables : « Le monde est horrible et j’en fais partie », telle semble être cette philosophie sur l’existence promise par le titre.

Si le film du suédois Roy Andersson est si déconcertant, ce n’est pas tant par la forme, qui est plutôt attirante par son originalité : il s’agit d’une succession de saynètes filmées en plans-séquence, en plan large et caméra fixe, de véritables tableaux vivants qui se succèdent sur un rythme contemplatif. Les couleurs sont plutôt froides, sombres, tristes. Les humains qui évoluent dans le cadre ont le teint blafard, paraissent déshumanisés, ils en deviennent parfois abstraits ou de simples objets. Jusque là, ça va… c’est sur le fond que ça se gâte car, hormis quelques scènes assez évidentes, il est très difficile de percevoir la signification de ces tableaux. L’ensemble est pour le moins abscons. Les références historiques sont très suédoises (le roi Charles XII, supposé homosexuel, la bataille de Poltava perdue contre la Russie, la neutralité de la Suède en 1943, etc.) Tout le reste est majoritairement obscur mais l’ensemble semble marqué par un mélange de mal-être et de culpabilisation, par le sentiment de n’être, à l’instar des deux vendeurs de farces-attrapes, qu’un pion aux buts pitoyables : « Le monde est horrible et j’en fais partie », telle semble être cette philosophie sur l’existence promise par le titre.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Holger Andersson, Nils Westblom

Voir la fiche du film et la filmographie de Roy Andersson sur le site IMDB.

Remarques :

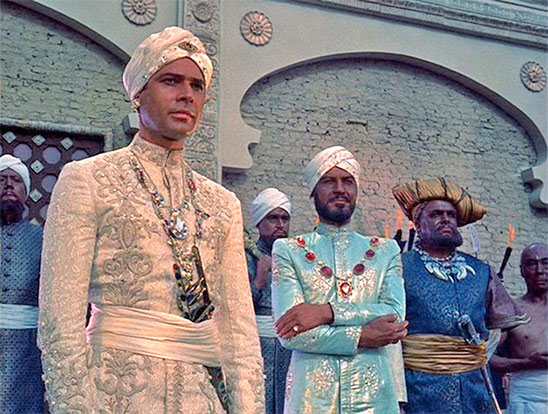

* Toutes les scènes ont été tournées en studio, y compris la scène de l’affiche ci-dessus (l’une des rares scènes d’extérieur). Voir une vidéo de la construction du décor …

* Il s’agit du troisième volet de la Trilogie des vivants :

1 – Chansons du deuxième étage (2000)

2 – Nous, les vivants (2007)

3 – Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence (2014)

Le pigeon perché sur une branche est empaillé, autant dire qu’il a tout loisir de philosopher sur l’existence…