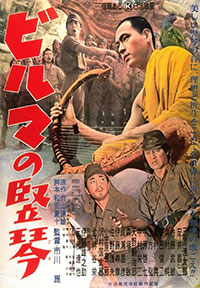

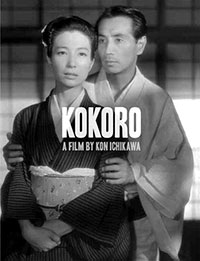

Titre français parfois utilisé : « Le Pauvre Coeur des hommes »

En se rendant sur la tombe d’un ami, Nobuchi retrouve un de ses anciens élèves. Ils se lient d’amitié. Nobuchi n’est pas heureux avec sa femme et semble porter un lourd secret lié à son ami disparu…

En se rendant sur la tombe d’un ami, Nobuchi retrouve un de ses anciens élèves. Ils se lient d’amitié. Nobuchi n’est pas heureux avec sa femme et semble porter un lourd secret lié à son ami disparu…

Après avoir tourné des très nombreuses comédies, Kon Ichikawa décide de se tourner vers un genre plus sérieux. Pour réaliser une grande adaptation littéraire, il choisit le roman de Natsume Sôseki, Kokoro (le livre est paru en France sous le titre Le Pauvre Coeur des hommes). L’histoire se situe à la fin de l’ère Meiji (1912), époque où le Japon amorce sa transition vers un certain modernisme, mais c’est la relation étrange entre deux personnages aux caractères presque opposés qui est ici le sujet principal. Le film est construit sur plusieurs flashbacks où le jeune Nobuchi, pragmatique et posé, s’est lié d’amitié avec Kaji, un jeune idéaliste en quête d’absolu. Ils ont beau être amis, leurs discussions n’en sont pas vraiment et l’idéalisme de l’ami va être perturbé par un autre élément, plus sentimental. Kon Ichikawa peine à transcrire la richesse intérieure des personnages, se bornant à ne montrer que l’extérieur de leur relatif isolement philosophique. Il faut attendre la fin du film pour qu’il commence à ouvrir des portes nous permettant alors de mieux percevoir la profondeur du drame. Le film donne envie de lire le roman de Natsume Sôseki qui semble être beaucoup plus riche.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Masayuki Mori, Michiyo Aratama, Tatsuya Mihashi, Shôji Yasui

Voir la fiche du film et la filmographie de Kon Ichikawa sur le site IMDB.

Voir les autres films de Kon Ichikawa chroniqués sur ce blog…

Remake :

Kokoro de Kaneto Shindô (1973)