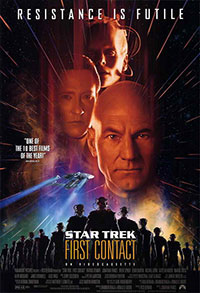

Titre original : « Star Trek: First Contact »

Créatures à la fois organiques et mécaniques formant une seule entité, les Borgs se dirigent vers la Terre pour «l’assimiler». Ils remontent dans le temps pour empêcher le premier contact des terriens avec une civilisation extraterrestre et ainsi changer le cours de l’histoire. Le capitaine Picard parvient à les suivre et compte bien les empêcher d’agir… Star Trek: Premier Contact est assez largement tenu pour être un des meilleurs films Star Trek. Comme l’affirmait Hitchcock, c’est le « méchant » qui donne à un film tout son impact et la Reine des Borg est sans aucun doute l’adversaire le plus marquant de la série (après Kahn, tout de même). Le scénario n’est pas vraiment très riche même s’il se déroule simultanément en deux endroits : sur Terre en 2063 et à bord de l’Enterprise où la chasse aux Borgs a un petit parfum d’Alien. On ne peut échapper aux poncifs hollywoodiens (l’inventeur du warp drive est un grand échalas hirsute qui ingurgite de grandes quantités de gnôle en écoutant du rock & roll, bref un vrai américain version terroir) mais il y a quelques bonnes idées, ne serait-ce que la cause de ce premier contact. Malgré la gravité de la situation, il y a beaucoup d’humour, telle cette scène où la charmante Troi prend une cuite mémorable. A l’instar de Leonard Nimoy une décennie plus tôt, Jonathan Frakes (l’interprète du second Rikes) passe derrière la caméra pour une réalisation certes sans éclat mais adéquate. Le bilan reste positif : Star Trek: Premier Contact est un très bon film de la série.

Créatures à la fois organiques et mécaniques formant une seule entité, les Borgs se dirigent vers la Terre pour «l’assimiler». Ils remontent dans le temps pour empêcher le premier contact des terriens avec une civilisation extraterrestre et ainsi changer le cours de l’histoire. Le capitaine Picard parvient à les suivre et compte bien les empêcher d’agir… Star Trek: Premier Contact est assez largement tenu pour être un des meilleurs films Star Trek. Comme l’affirmait Hitchcock, c’est le « méchant » qui donne à un film tout son impact et la Reine des Borg est sans aucun doute l’adversaire le plus marquant de la série (après Kahn, tout de même). Le scénario n’est pas vraiment très riche même s’il se déroule simultanément en deux endroits : sur Terre en 2063 et à bord de l’Enterprise où la chasse aux Borgs a un petit parfum d’Alien. On ne peut échapper aux poncifs hollywoodiens (l’inventeur du warp drive est un grand échalas hirsute qui ingurgite de grandes quantités de gnôle en écoutant du rock & roll, bref un vrai américain version terroir) mais il y a quelques bonnes idées, ne serait-ce que la cause de ce premier contact. Malgré la gravité de la situation, il y a beaucoup d’humour, telle cette scène où la charmante Troi prend une cuite mémorable. A l’instar de Leonard Nimoy une décennie plus tôt, Jonathan Frakes (l’interprète du second Rikes) passe derrière la caméra pour une réalisation certes sans éclat mais adéquate. Le bilan reste positif : Star Trek: Premier Contact est un très bon film de la série.

Elle: –

Lui : ![]()

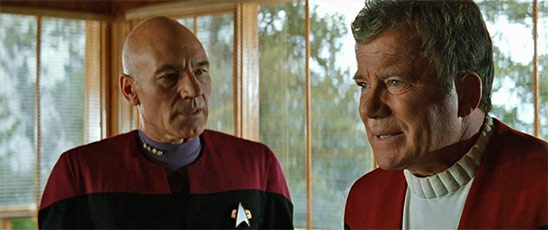

Acteurs: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, James Cromwell, Alice Krige

Voir la fiche du film et la filmographie de Jonathan Frakes sur le site IMDB.

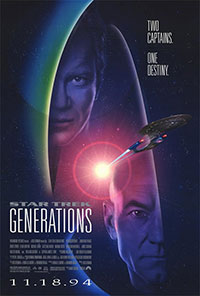

Voir les autres films Star Trek chroniqués sur ce blog…

Retour aux sources : la précédente version de l’Enterprise ayant été crashée (même la maquette était endommagée) dans l’épisode précédent, bienvenue dans l’Enterprise-E au design plus proche de la série originale.

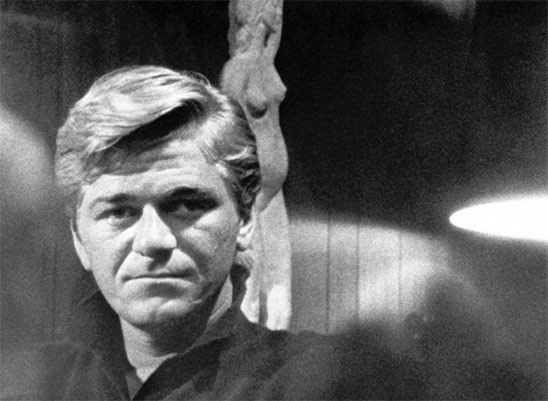

Neal McDonough, Jonathan Frakes, Patrick Stewart et Brent Spiner dans Star Trek: Premier Contact de Jonathan Frakes.

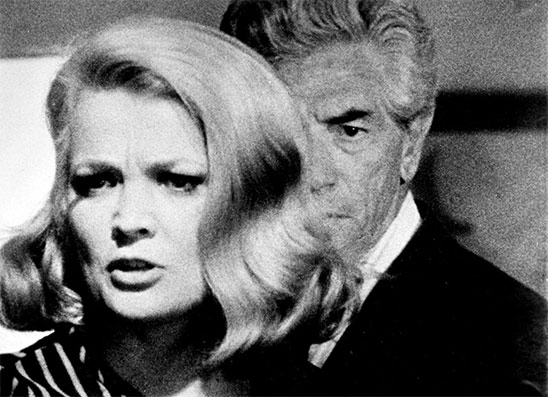

Alice Krige (la Reine des Borgs) et Brent Spiner dans Star Trek: Premier Contact de Jonathan Frakes.

James Cromwell (l’inventeur déjanté), Jonathan Frakes et Marina Sirtis dans Star Trek: Premier Contact de Jonathan Frakes.

Neal McDonough, Patrick Stewart et Michael Dorn dans Star Trek: Premier Contact de Jonathan Frakes.

(non non, la photo est à l’endroit…)