Titre original : « She Done Him Wrong »

Un saloon du New York des années 1890 est tenu par un politicien véreux mais c’est Lou, tenancière et chanteuse, qui fait tomber tous les hommes qui passent à sa portée… She Done Him Wrong est le second film tourné Mae West mais c’est le premier où elle tient le haut de l’affiche. Le film est adapté de sa propre pièce, Diamond Lil, qui avait eu un grand succès à Broadway. C’est ce film qui va établir son personnage haut en couleur : provocante, aguicheuse et ne parlant que par phrases à double sens (sexuel évidemment). Avec son déhanchement exagéré, son personnage est très proche de la caricature. Ses robes, ultra serrées, étaient cousues directement sur elle. Mais ce sont les dialogues qui forment l’élément le plus savoureux du film, incroyablement chargés de sous-entendus et d’allusions. Nous sommes en 1932 avant la généralisation du Code Hays (règles de censure puritaine) et cela se sent ! Même les chansons sont pleines de doubles sens: “I Wonder Where My Easy Rider’s Gone”, “A Guy What Takes His Time”. Bien entendu, nous ne sommes pas ici dans la petite dentelle, c’est de l’humour assez percussif mais, à condition de ne rien prendre au sérieux, cet humour fonctionne bien. She Done Him Wrong fut un énorme succès, ce dont la Paramount avait bien besoin à l’époque, et lancera le phénomène Mae West. Le film sera également un tremplin pour Cary Grant.

Un saloon du New York des années 1890 est tenu par un politicien véreux mais c’est Lou, tenancière et chanteuse, qui fait tomber tous les hommes qui passent à sa portée… She Done Him Wrong est le second film tourné Mae West mais c’est le premier où elle tient le haut de l’affiche. Le film est adapté de sa propre pièce, Diamond Lil, qui avait eu un grand succès à Broadway. C’est ce film qui va établir son personnage haut en couleur : provocante, aguicheuse et ne parlant que par phrases à double sens (sexuel évidemment). Avec son déhanchement exagéré, son personnage est très proche de la caricature. Ses robes, ultra serrées, étaient cousues directement sur elle. Mais ce sont les dialogues qui forment l’élément le plus savoureux du film, incroyablement chargés de sous-entendus et d’allusions. Nous sommes en 1932 avant la généralisation du Code Hays (règles de censure puritaine) et cela se sent ! Même les chansons sont pleines de doubles sens: “I Wonder Where My Easy Rider’s Gone”, “A Guy What Takes His Time”. Bien entendu, nous ne sommes pas ici dans la petite dentelle, c’est de l’humour assez percussif mais, à condition de ne rien prendre au sérieux, cet humour fonctionne bien. She Done Him Wrong fut un énorme succès, ce dont la Paramount avait bien besoin à l’époque, et lancera le phénomène Mae West. Le film sera également un tremplin pour Cary Grant.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Mae West, Cary Grant, Owen Moore, Gilbert Roland, Noah Beery, David Landau

Voir la fiche du film et la filmographie de Lowell Sherman sur le site IMDB.

Remarques :

* Noah Beery est le frère de Wallace Beery.

* C’est Mae West qui a découvert Cary Grant parmi les petits acteurs de la Paramount et qui a poussé pour qu’il ait un rôle de premier plan dans Blonde Venus avec Marlene Dietrich, tourné peu avant Lady Lou (Marlene Dietrich et Mae West étaient en très bon termes).

* Le titre est dérivé des paroles d’une chanson traditionnelle américaine appelée Frankie and Johnny que Mae West chante dans le film (en détournant un peu les paroles).

* Le film a été tourné en 18 jours pour un budget très réduit.

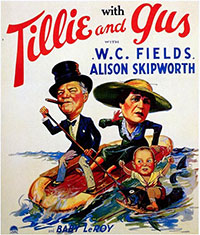

A la mort de son père, une jeune femme naïve est escroquée par un chargé d’affaires véreux qui lui annonce qu’elle n’hérite que d’un bateau à roue à aubes en mauvais état. Une lettre a tout de même été envoyée à Tillie, la sœur du défunt, et à Gus, son mari, tous deux censés être missionnaires. Ils vont réussir à contrecarrer les plans de l’escroc… Tillie and Gus est un film assez court (58 minutes) et globalement assez inégal. Ce n’est pas un des meilleurs de W.C.Fields mais il recèle de beaux moments. Au grand désespoir du réalisateur, W.C.Fields a écrit la plus grande partie de ses dialogues ce qui nous vaut de belles réparties (Tillie : « Tu aimes les enfants, Gus ? » Gus : « Seulement quand ils sont bien cuits ! ») Pour la seconde fois, il fait tandem avec Alison Skipworth, actrice anglaise qui est un peu son pendant féminin.

A la mort de son père, une jeune femme naïve est escroquée par un chargé d’affaires véreux qui lui annonce qu’elle n’hérite que d’un bateau à roue à aubes en mauvais état. Une lettre a tout de même été envoyée à Tillie, la sœur du défunt, et à Gus, son mari, tous deux censés être missionnaires. Ils vont réussir à contrecarrer les plans de l’escroc… Tillie and Gus est un film assez court (58 minutes) et globalement assez inégal. Ce n’est pas un des meilleurs de W.C.Fields mais il recèle de beaux moments. Au grand désespoir du réalisateur, W.C.Fields a écrit la plus grande partie de ses dialogues ce qui nous vaut de belles réparties (Tillie : « Tu aimes les enfants, Gus ? » Gus : « Seulement quand ils sont bien cuits ! ») Pour la seconde fois, il fait tandem avec Alison Skipworth, actrice anglaise qui est un peu son pendant féminin.![]()