Dans un petit village paysan de l’Ariège au XVIe siècle, sous le règne de François 1er, Bertrande épouse à 12 ans Martin qui en a 13 dans un mariage arrangé par les familles. L’harmonie n’est pas totale mais ils se forcent à avoir un enfant. Lassé de cette vie et de ses mésententes avec son père, Martin un jour disparaît. Lorsqu’il réapparaît huit ans plus tard, il est devenu un homme séduisant mais tout le monde le reconnaît sans hésiter et l’accueille chaleureusement… Le retour de Martin Guerre est basé sur une histoire authentique que l’historienne américaine Natalie Zemon Davis a relatée dans un livre du même nom. Jean-Claude Carrière et Daniel Vigne l’ont adaptée pour en faire un film où l’intrigue se révèle assez prenante, où notre intérêt croît au fil des rebondissements. La reconstitution historique est soignée et met en lumière certains des codes sociaux du monde paysan de l’époque, où la notion d’héritage a une grande force. Le film montre bien l’organisation sociale d’une petite communauté d’individus et souligne les difficultés de s’assurer de l’identité d’une personne à cette époque. Gérard Depardieu fait une très belle prestation et montre une grande présence à l’écran. Face à lui, Nathalie Baye est d’une belle douceur ; elle est éclairée de telle sorte qu’elle semble souvent échappée d’un tableau de Georges de La Tour. Sans spectaculaire et sans académisme, Le retour de Martin Guerre fait montre de belles qualités.

Dans un petit village paysan de l’Ariège au XVIe siècle, sous le règne de François 1er, Bertrande épouse à 12 ans Martin qui en a 13 dans un mariage arrangé par les familles. L’harmonie n’est pas totale mais ils se forcent à avoir un enfant. Lassé de cette vie et de ses mésententes avec son père, Martin un jour disparaît. Lorsqu’il réapparaît huit ans plus tard, il est devenu un homme séduisant mais tout le monde le reconnaît sans hésiter et l’accueille chaleureusement… Le retour de Martin Guerre est basé sur une histoire authentique que l’historienne américaine Natalie Zemon Davis a relatée dans un livre du même nom. Jean-Claude Carrière et Daniel Vigne l’ont adaptée pour en faire un film où l’intrigue se révèle assez prenante, où notre intérêt croît au fil des rebondissements. La reconstitution historique est soignée et met en lumière certains des codes sociaux du monde paysan de l’époque, où la notion d’héritage a une grande force. Le film montre bien l’organisation sociale d’une petite communauté d’individus et souligne les difficultés de s’assurer de l’identité d’une personne à cette époque. Gérard Depardieu fait une très belle prestation et montre une grande présence à l’écran. Face à lui, Nathalie Baye est d’une belle douceur ; elle est éclairée de telle sorte qu’elle semble souvent échappée d’un tableau de Georges de La Tour. Sans spectaculaire et sans académisme, Le retour de Martin Guerre fait montre de belles qualités.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Maurice Barrier, Bernard-Pierre Donnadieu

Voir la fiche du film et la filmographie de Daniel Vigne sur le site IMDB.

Remarques :

* En 2014, Daniel Vigne a réalisé pour la télévision un documentaire de 52 minutes intitulé Martin Guerre, retour au village qui revient, trente ans après, à Balagué en Ariège où a été tournée une partie du film. Daniel Vigne vient rendre visite aux habitants du village qui, pour la plupart d’entre eux, s’étaient transformés en paysans du XVIe siècle pour son film.

* Tchéky Karyo est ici dans son premier rôle à l’écran, Dominique Pinon dans son second.

Remake américain (très réussi) :

Sommersby (1993) de Jon Amiel avec Jodie Foster et Richard Gere.

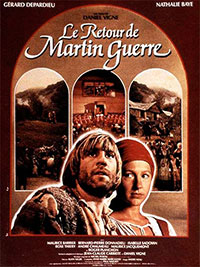

Gérard Depardieu et Nathalie Baye dans Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne.

?, Nathalie Baye et Gérard Depardieu dans Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne. L’un de ces plans très inspirés des tableaux de Georges de La Tour.