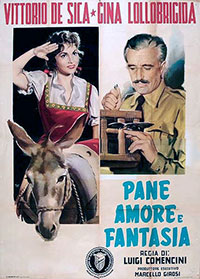

Titre original : « Pane, amore e fantasia »

Le maréchal des logis Antonio Carotenuto, natif de Sorrente, est nommé dans un petit village isolé dans les montagnes des Abruzzes. Cinquantenaire mais toujours célibataire, il n’est pas insensible à la beauté simple de Maria, surnommée la Bersagliera, une jeune fille très pauvre qui vit avec sa mère et ses jeunes frères et dont toute la richesse est un âne… Pain, amour et fantaisie peut se décrire comme étant à mi-chemin entre le néo-réalisme et la comédie italienne. Il est le meilleur représentant du « néoréalisme rose », un terme utilisé souvent un peu péjorativement pour désigner un cinéma décrit comme consensuel. Quoiqu’il en soit, le film est une réussite d’équilibre et de finesse dans la caricature. Vittorio De Sica, dont c’est ici le grand retour en tant qu’acteur (1), a t-il pris part à la réalisation aux côtés de Comencini ? On ne le sait avec certitude. Son interprétation est en tous cas toujours juste, il ne charge jamais ses effets comiques. Gina Lollobrigida est absolument époustouflante : elle (qui, rappelons-le n’était pas encore très connue à cette époque) montre une palette étonnante, capable de tout faire avec une spontanéité confondante et un charme érotique naturel. « Le meilleur rôle de toute sa carrière » d’après l’historien Jacques Lourcelles. Les seconds rôles sont soignés avec des personnages typés, mais jamais trop. L’humour est assez constant, léger, particulièrement bien dosé. Pain, amour et fantaisie est un petit régal, une comédie dont l’humour ne cache pas la misère des ces petits villages isolés.

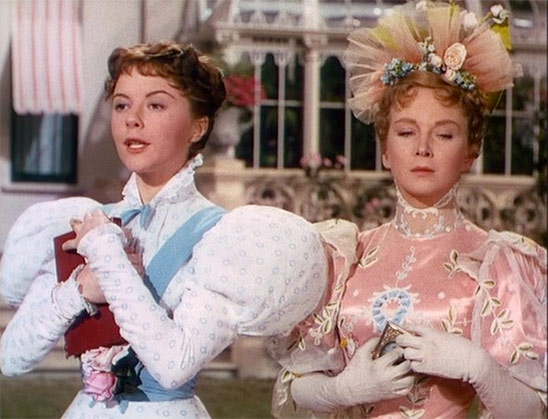

Le maréchal des logis Antonio Carotenuto, natif de Sorrente, est nommé dans un petit village isolé dans les montagnes des Abruzzes. Cinquantenaire mais toujours célibataire, il n’est pas insensible à la beauté simple de Maria, surnommée la Bersagliera, une jeune fille très pauvre qui vit avec sa mère et ses jeunes frères et dont toute la richesse est un âne… Pain, amour et fantaisie peut se décrire comme étant à mi-chemin entre le néo-réalisme et la comédie italienne. Il est le meilleur représentant du « néoréalisme rose », un terme utilisé souvent un peu péjorativement pour désigner un cinéma décrit comme consensuel. Quoiqu’il en soit, le film est une réussite d’équilibre et de finesse dans la caricature. Vittorio De Sica, dont c’est ici le grand retour en tant qu’acteur (1), a t-il pris part à la réalisation aux côtés de Comencini ? On ne le sait avec certitude. Son interprétation est en tous cas toujours juste, il ne charge jamais ses effets comiques. Gina Lollobrigida est absolument époustouflante : elle (qui, rappelons-le n’était pas encore très connue à cette époque) montre une palette étonnante, capable de tout faire avec une spontanéité confondante et un charme érotique naturel. « Le meilleur rôle de toute sa carrière » d’après l’historien Jacques Lourcelles. Les seconds rôles sont soignés avec des personnages typés, mais jamais trop. L’humour est assez constant, léger, particulièrement bien dosé. Pain, amour et fantaisie est un petit régal, une comédie dont l’humour ne cache pas la misère des ces petits villages isolés.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Marisa Merlini, Virgilio Riento, Tina Pica, Roberto Risso

Voir la fiche du film et la filmographie de Luigi Comencini sur le site IMDB.

Voir les autres films de Luigi Comencini chroniqués sur ce blog…

Memmo Carotenuto, Gina Lollobrigida et Vittorio De Sica dans Pain, amour et fantaisie de Luigi Comencini

Gina Lollobrigida dans Pain, amour et fantaisie de Luigi Comencini

Remarques :

L’explication du titre est dans une réplique : lorsque le maréchal des logis demande à un habitant qui mange un gros sandwich « Qu’est ce que tu as mis dans ton pain ? », celui-ci répond « De la fantaisie… » Il ouvre son sandwich et l’on voit qu’il n’y rien dedans.

(1) A la suite de l’échec commercial d’Umberto D. (1952) qui a même engendré des réactions hostiles qui le gêneront pour monter ses nouveaux films, Vittorio De Sica apparaitra par la suite plus souvent devant la caméra que derrière.

Cycle complet :

Pain, amour et fantaisie (1953) de Luigi Comencini

Pain, amour et jalousie (1954) de Luigi Comencini

Pain, amour, ainsi soit-il (1955) de Dino Risi

Pain, amour et Andalousie (1958) de Javier Setó (Espagne)