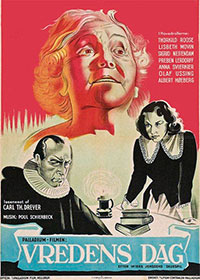

Titre original : « Vredens dag »

Autre titre : « Dies Irae »

Dans le Danemark de 1623, le pasteur d’un village a recueilli et épousé une très jeune femme, du même âge que son fils issu d’un premier mariage. Celui-ci rentre vivre avec son père au moment où le pasteur fait brûler vive une femme accusée de sorcellerie… Après l’échec commercial de Vampyr, Dreyer reste dix ans sans tourner. Ce n’est qu’en 1943, alors que son pays est occupé, qu’il parvient à réaliser ce Jour de colère, une histoire de sorcellerie et d’amour impossible dans l’austère Danemark du XVIIe siècle. Il s’agit de l’adaptation d’une pièce de Wiers-Jenssen que Dreyer avait vue presque vingt ans auparavant. Le film est remarquable par sa très grande beauté formelle. Les décors sont épurés (mais sans avoir l’abstraction de ceux de Jeanne d’Arc) et les éclairages particulièrement travaillés, avec une superbe répartition des noirs et des blancs. Le film a souvent été rapproché des peintures de Rembrandt, certains le qualifiant même de « Rembrandt vivant ». L’image évoque la peinture non seulement par l’éclairage mais aussi par le placement des personnages : c’est particulièrement net dans les plans sur les jurés par exemple. Il faut aussi mentionner les panoramiques tournants savamment synchronisés (1). Toute cette beauté plastique peut toutefois nous détacher du récit : la scène de torture de la vieille femme accusée devient ainsi objet d’émerveillement visuel alors qu’elle est bien entendu atroce sur le fond. Cette scène évoque bien entendu les pratiques des occupants nazis. Et pour rester sur le fond, André Bazin a souligné avec justesse que le désespoir final de la jeune femme peut exprimer aussi bien l’aveu que le mensonge. De son côté, Georges Sadoul affirme que Dreyer croit à la sorcellerie, ce qui semble effectivement probable mais pas certain, toutefois. Jour de colère est un très beau film : rarement l’austérité et la beauté formelle n’ont été si harmonieusement accordées.

Dans le Danemark de 1623, le pasteur d’un village a recueilli et épousé une très jeune femme, du même âge que son fils issu d’un premier mariage. Celui-ci rentre vivre avec son père au moment où le pasteur fait brûler vive une femme accusée de sorcellerie… Après l’échec commercial de Vampyr, Dreyer reste dix ans sans tourner. Ce n’est qu’en 1943, alors que son pays est occupé, qu’il parvient à réaliser ce Jour de colère, une histoire de sorcellerie et d’amour impossible dans l’austère Danemark du XVIIe siècle. Il s’agit de l’adaptation d’une pièce de Wiers-Jenssen que Dreyer avait vue presque vingt ans auparavant. Le film est remarquable par sa très grande beauté formelle. Les décors sont épurés (mais sans avoir l’abstraction de ceux de Jeanne d’Arc) et les éclairages particulièrement travaillés, avec une superbe répartition des noirs et des blancs. Le film a souvent été rapproché des peintures de Rembrandt, certains le qualifiant même de « Rembrandt vivant ». L’image évoque la peinture non seulement par l’éclairage mais aussi par le placement des personnages : c’est particulièrement net dans les plans sur les jurés par exemple. Il faut aussi mentionner les panoramiques tournants savamment synchronisés (1). Toute cette beauté plastique peut toutefois nous détacher du récit : la scène de torture de la vieille femme accusée devient ainsi objet d’émerveillement visuel alors qu’elle est bien entendu atroce sur le fond. Cette scène évoque bien entendu les pratiques des occupants nazis. Et pour rester sur le fond, André Bazin a souligné avec justesse que le désespoir final de la jeune femme peut exprimer aussi bien l’aveu que le mensonge. De son côté, Georges Sadoul affirme que Dreyer croit à la sorcellerie, ce qui semble effectivement probable mais pas certain, toutefois. Jour de colère est un très beau film : rarement l’austérité et la beauté formelle n’ont été si harmonieusement accordées.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Lisbeth Movin, Thorkild Roose, Preben Lerdorff Rye, Sigrid Neiiendam, Anna Svierkier

Voir la fiche du film et la filmographie de Carl Theodor Dreyer sur le site IMDB.

Voir les autres films de Carl Theodor Dreyer chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Carl Theodor Dreyer…

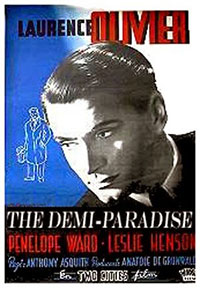

Lisbeth Movin dans Jour de colère de Carl Theodor Dreyer.

(1) Le panoramique sur les enfants de choeur lors des funérailles est d’une perfection absolue : les enfants tournent autour de la pièce et la camera tourne dans le même sens mais un peu plus lentement, créant ainsi un mouvement apparent inverse dont le décalage rythmé par leurs chants. Du grand art.