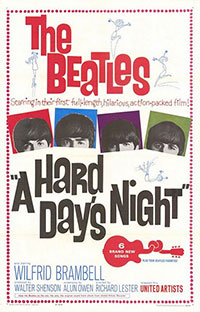

Titre original : « A Hard Day’s Night »

Les Beatles et leur manager prennent le train pour Londres pour donner un concert télévisé. Paul est accompagné de son grand-père, un vieil homme pittoresque dont il a la charge. Arrivés à Londres, ils sont confinés dans un hôtel… Tourné par l’américain de naissance mais anglais d’adoption Richard Lester, A Hard Day’s Night est le premier film des Beatles, un film au budget réduit et grandement improvisé. Il nous montre les quatre compères faisant les fous, impertinents (selon les critères de l’époque), ne prenant rien au sérieux, assez fidèles à leur image et sans masquer leurs origines populaires. S’ils semblent assez incontrôlables, ils obéissent toutefois aveuglément à un manager un peu ridicule qui les traite comme des enfants (ce manager n’est pas interprété par Brian Epstein mais c’est inévitablement de lui qu’il s’agit). En filigrane, on pourra mesurer à quel point la célébrité avait déjà transformé leur vie en un enfermement continuel (1). La scène « Can’t buy me Love » où ils s’évadent du studio de télévision pour aller faire les fous sur une pelouse prend ainsi une certaine signification. Le personnage du grand-père permet d’introduire de nombreuses notes d’humour, pas toujours parfaitement réussies mais parfois vraiment amusantes. On notera l’hommage au cinéma muet, notamment dans les scènes de poursuite (on peut penser à Buster Keaton ou aux Keystone Cops). Pour notre plus grand plaisir, plusieurs morceaux sont intercalés plus ou moins habilement et le film se termine par un concert télévisé de trois ou quatre morceaux devant un public de jeunes fans en transe. L’album est sorti peu de temps après le film qui a connu un grand succès. Même si son côté impertinent s’est un peu émoussé aujourd’hui, c’est toujours un plaisir de revoir A Hard Day’s Night.

Les Beatles et leur manager prennent le train pour Londres pour donner un concert télévisé. Paul est accompagné de son grand-père, un vieil homme pittoresque dont il a la charge. Arrivés à Londres, ils sont confinés dans un hôtel… Tourné par l’américain de naissance mais anglais d’adoption Richard Lester, A Hard Day’s Night est le premier film des Beatles, un film au budget réduit et grandement improvisé. Il nous montre les quatre compères faisant les fous, impertinents (selon les critères de l’époque), ne prenant rien au sérieux, assez fidèles à leur image et sans masquer leurs origines populaires. S’ils semblent assez incontrôlables, ils obéissent toutefois aveuglément à un manager un peu ridicule qui les traite comme des enfants (ce manager n’est pas interprété par Brian Epstein mais c’est inévitablement de lui qu’il s’agit). En filigrane, on pourra mesurer à quel point la célébrité avait déjà transformé leur vie en un enfermement continuel (1). La scène « Can’t buy me Love » où ils s’évadent du studio de télévision pour aller faire les fous sur une pelouse prend ainsi une certaine signification. Le personnage du grand-père permet d’introduire de nombreuses notes d’humour, pas toujours parfaitement réussies mais parfois vraiment amusantes. On notera l’hommage au cinéma muet, notamment dans les scènes de poursuite (on peut penser à Buster Keaton ou aux Keystone Cops). Pour notre plus grand plaisir, plusieurs morceaux sont intercalés plus ou moins habilement et le film se termine par un concert télévisé de trois ou quatre morceaux devant un public de jeunes fans en transe. L’album est sorti peu de temps après le film qui a connu un grand succès. Même si son côté impertinent s’est un peu émoussé aujourd’hui, c’est toujours un plaisir de revoir A Hard Day’s Night.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Wilfrid Brambell, Norman Rossington

Voir la fiche du film et la filmographie de Richard Lester sur le site IMDB.

Voir les autres films de Richard Lester chroniqués sur ce blog…

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr et John Lennon dans A Hard Day’s Night de Richard Lester.

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr et dans A Hard Day’s Night de Richard Lester.

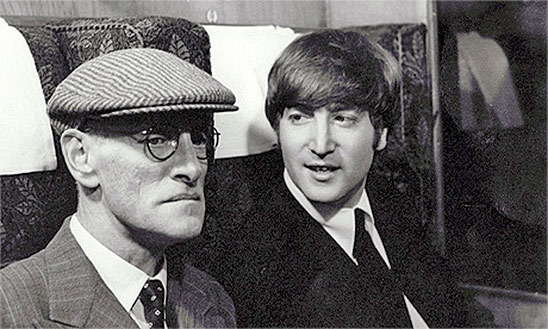

Wilfrid Brambell (le grand-père) et John Lennon dans A Hard Day’s Night de Richard Lester.

Les Beatles dans A Hard Day’s Night de Richard Lester.

Remarques :

* Le titre anglais est tirée d’une phrase dite par Ringo Starr (qui était spécialiste de phrases bizarrement tournées) : parlant à la fin d’une journée de travail qui s’était prolongée très tard, il commence par dire « it’s been a hard day… » et, voyant qu’il fait nuit, ajoute « …night ». La chanson homonyme a ensuite été écrite par Lennon en catastrophe, huit jours avant la fin du tournage.

* Le film reprend quelques uns des bons mots des membres du groupe comme le célèbre jeu de mots de Ringo :

Journaliste : Are you a mod or a rocker?

Ringo : Um, no. I’m a mocker.

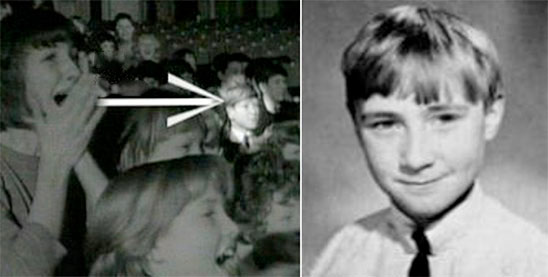

* Parmi les figurants/fans du concert télévisé se trouvait un jeune garçon de 13 ans du nom de Phil Collins. La photo ci-dessous montre son emplacement probable (d’autres sites montrent un autre plan qui paraît moins probable).

(1) Alun Owen qui a écrit le scenario dit avoir été inspiré par une phrase dite par l’un des membres du groupe décrivant leur vie comme étant « un train et une chambre et une voiture et une chambre et une chambre et une chambre » (a train and a room and a car and a room and a room and a room).