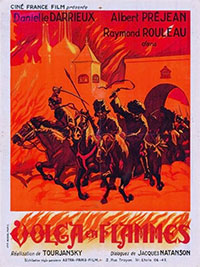

Dans la Russie tzariste du XIXe siècle, le jeune lieutenant Orloff est nommé dans une lointaine garnison sur les bords de la Volga. En route, il sauve la vie d’un homme lors d’une tempête de neige. Arrivé à destination, il tombe instantanément amoureux de la fille du colonel, ce qui lui vaut l’inimitié durable du lieutenant Schalin, son ancien prétendant. Mais une menace bien plus importante pèse sur la garnison… Avec la vogue de l’exotisme dans le cinéma des années trente, il était logique que Victor Tourjansky, l’un des pionniers du cinéma russe venu se réfugier en France à la Révolution, réalise quelques films nous plongeant au coeur de la Russie. Il a effectivement tous les atouts pour bien en restituer toute l’atmosphère. Il adapte en premier la célèbre nouvelle de Pouchkine, La Fille du Capitaine, assez fidèlement même si le déroulement du scénario paraît quelque peu perfectible. De belles scènes d’extérieurs dans la neige, les chants mélancoliques donnent effectivement une belle atmosphère très russe (du moins à nos yeux d’occidentaux). Les acteurs principaux français sont nettement moins crédibles mais font une adéquate prestation. Danielle Darrieux (à 17 ans, déjà dans son septième film) est encore assez insignifiante ; elle n’a pas cette présence à l’écran qu’elle saura développer ensuite. Volga en flammes était un film assez rare mais a été récemment brillamment restauré.

Dans la Russie tzariste du XIXe siècle, le jeune lieutenant Orloff est nommé dans une lointaine garnison sur les bords de la Volga. En route, il sauve la vie d’un homme lors d’une tempête de neige. Arrivé à destination, il tombe instantanément amoureux de la fille du colonel, ce qui lui vaut l’inimitié durable du lieutenant Schalin, son ancien prétendant. Mais une menace bien plus importante pèse sur la garnison… Avec la vogue de l’exotisme dans le cinéma des années trente, il était logique que Victor Tourjansky, l’un des pionniers du cinéma russe venu se réfugier en France à la Révolution, réalise quelques films nous plongeant au coeur de la Russie. Il a effectivement tous les atouts pour bien en restituer toute l’atmosphère. Il adapte en premier la célèbre nouvelle de Pouchkine, La Fille du Capitaine, assez fidèlement même si le déroulement du scénario paraît quelque peu perfectible. De belles scènes d’extérieurs dans la neige, les chants mélancoliques donnent effectivement une belle atmosphère très russe (du moins à nos yeux d’occidentaux). Les acteurs principaux français sont nettement moins crédibles mais font une adéquate prestation. Danielle Darrieux (à 17 ans, déjà dans son septième film) est encore assez insignifiante ; elle n’a pas cette présence à l’écran qu’elle saura développer ensuite. Volga en flammes était un film assez rare mais a été récemment brillamment restauré.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Albert Préjean, Valéry Inkijinoff, Danielle Darrieux, Raymond Rouleau, Henri Marchand

Voir la fiche du film et la filmographie de Viktor Tourjansky sur le site IMDB.

La scène d’ouverture de Volga en flammes de Viktor Tourjansky.

Danielle Darrieux et Albert Préjean dans Volga en flammes de Viktor Tourjansky.