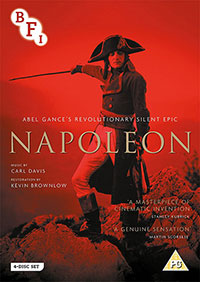

Alléluia ! Après des années d’attente, le chef d’œuvre muet d’Abel Gance, Napoléon, est enfin disponible dans une version digne de ce nom. L’historien Kevin Brownlow s’est attaché sa vie durant à ressusciter ce film mythique, visible ici dans une version de 5h30. Le résultat est à la hauteur des attentes : le spectacle est grandiose !

Alléluia ! Après des années d’attente, le chef d’œuvre muet d’Abel Gance, Napoléon, est enfin disponible dans une version digne de ce nom. L’historien Kevin Brownlow s’est attaché sa vie durant à ressusciter ce film mythique, visible ici dans une version de 5h30. Le résultat est à la hauteur des attentes : le spectacle est grandiose !

Ce qui frappe en premier, c’est la modernité et le dynamisme de l’ensemble. Aucun cinéaste, y compris dans l’Avant-garde des années vingt, n’a été aussi loin dans l’inventivité qu’Abel Gance. Cela passe en premier par les mouvements de caméra. Abel Gance veut libérer la caméra de son trépied : il invente une cuirasse pour accrocher la caméra (ancêtre de la steadycam), il fabrique une caméra sous-marine, attache la caméra sur tout ce qui bouge, la suspend à des câbles, l’accroche à un pendulier géant, lui attache des têtes gyroscopiques pour accomplir des mouvements complexes. C’est stupéfiant. Mais le dynamisme vient aussi de l’importante figuration, particulièrement crédible et toujours en mouvement. Tous les récits rapportent qu’Abel Gance avait un charisme et un talent pour mener une foule de figurants, y compris lorsque les conditions étaient difficiles (la prise de Toulon a nécessité quarante jours de tournage sous une pluie battante). Tous semblent pris d’une grande ferveur dans un large mouvement collectif. Et cette ferveur est contagieuse.

Mais le plus spectaculaire est bien entendu le fameux triptyque : trente minutes avant la fin, l’image s’élargit et couvre trois écrans juxtaposés pour un final d’un lyrisme inégalé. L’image finale en bleu, blanc et rouge est d’une puissance indescriptible. Sur le fond, Abel Gance insiste sur la grandeur de Napoléon, ses capacités presque surnaturelles de meneur d’hommes. Il arrange la réalité historique pour renforcer la légende. Gance paraît moins à son aise lorsqu’il s’agit d’évoquer des sentiments personnels : les scènes où Napoléon fait la cour à Joséphine sont les plus faibles. L’interprétation est puissante, d’une grande présence. La musique symphonique de Carl Davis est absolument superbe, une merveille : elle colle à l’image avec une justesse étonnante et vient appuyer avec panache les envolées lyriques.

Six mois après la sortie de Napoléon, l’arrivée du parlant balaya tout sur son passage et toute l’inventivité et la créativité d’Abel Gance tombèrent aux oubliettes. Et bizarrement, après avoir créé trois immenses films muets (J’accuse, La Roue et Napoléon), Abel Gance ne tournera plus que des films plus communs. Ce Napoléon est en tous cas vraiment enthousiasmant, d’un lyrisme époustouflant. Assurément, c’est l’un des plus grands films de tous les temps. (film muet)

Elle: –

Lui :

Acteurs: Albert Dieudonné, Edmond Van Daële, Alexandre Koubitzky, Antonin Artaud, Abel Gance, Gina Manès, Annabella

Voir la fiche du film et la filmographie de Abel Gance sur le site IMDB.

Voir les autres films de Abel Gance chroniqués sur ce blog…

Lire aussi le billet sur le blog de la traductrice des livres de Kevin Brownlow…

Voir les livres sur le film Napoleon d’Abel Gance…

Voir les livres sur Abel Gance…

Albert Dieudonné dans Napoléon de Abel Gance.

Albert Dieudonné dans Napoléon de Abel Gance.

Remarques :

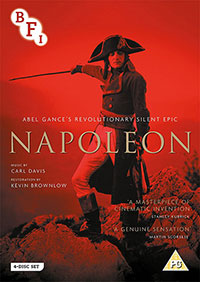

* Le coffret DVD est édité par BFI (British Film Institute). Les droits sur le film et sur sa musique sont assez disputés entre BFI (musique Carl Davis), Francis Ford Coppola (musique de Carmine Coppola, son père) et la Cinémathèque Française (musique de Marius Constant). On ne le trouve guère en France. Il faut donc le commander directement sur le site internet de BFI ou sur un site de vente anglais comme Amazon UK. A noter que les intertitres sont bien entendu en anglais et n’ont pas de sous-titres. Les suppléments non plus.

* Le coffret DVD est édité par BFI (British Film Institute). Les droits sur le film et sur sa musique sont assez disputés entre BFI (musique Carl Davis), Francis Ford Coppola (musique de Carmine Coppola, son père) et la Cinémathèque Française (musique de Marius Constant). On ne le trouve guère en France. Il faut donc le commander directement sur le site internet de BFI ou sur un site de vente anglais comme Amazon UK. A noter que les intertitres sont bien entendu en anglais et n’ont pas de sous-titres. Les suppléments non plus.

* Ce coffret DVD est sorti fin décembre 2016. Les DVD disponibles avant cette date étaient au mieux la version américaine de Coppola de 220 minutes ou autres versions incomplètes, au pire un assemblage de différentes versions.

* La Cinémathèque Française promet sa propre version pour 2018. Lire un article à ce sujet sur le site de la Cinémathèque, article qui liste bien les différentes versions et promet une version avec de nouveaux éléments. A noter que la musique de Marius Constant n’a pas reçu de très bons échos (voir un exemple avec dans les commentaires la réaction du chef d’orchestre) ; cette partition est basée en partie sur l’originale d’Arthur Honegger. Faire mieux que Carl Davis paraît en tous cas bien difficile mais comme le dit Napoléon, « impossible n’est pas français! » (1)

Le triptyque est utilisé par Abel Gance soit pour créer une image très large offrant ici une vue sur ses 3000 figurants…

Le triptyque est utilisé par Abel Gance soit pour créer une image très large offrant ici une vue sur ses 3000 figurants…

… soit pour placer trois images différentes.

… soit pour placer trois images différentes.

* Ce Napoléon d’Abel Gance était prévu pour être le premier d’une série de six films sur Napoléon. Il couvre la période de sa jeunesse et de la Révolution française jusqu’au début de la Campagne d’Italie en 1796.

* Napoléon apparaît dans près d’un millier de films (cinéma et télévision). C’est le personnage le plus traité, deux fois plus que Jésus Christ. L’historien Hervé Dumont analyse ce phénomène dans un livre : Napoléon, l’épopée en 1000 films.

Le ténor russe Alexandre Koubitzky fait un Danton très imposant dans Napoléon de Abel Gance.

Le ténor russe Alexandre Koubitzky fait un Danton très imposant dans Napoléon de Abel Gance.

Edmond Van Daële est un inquiétant Robespierre dont la seule vision fait froid dans le dos dans Napoléon de Abel Gance.

Edmond Van Daële est un inquiétant Robespierre dont la seule vision fait froid dans le dos dans Napoléon de Abel Gance.

On ne pourra accuser Abel Gance de s’être réservé le meilleur rôle puisqu’il interprète le sinistre Saint-Just dans son Napoléon.

On ne pourra accuser Abel Gance de s’être réservé le meilleur rôle puisqu’il interprète le sinistre Saint-Just dans son Napoléon.

* Abel Gance fera une version sonore en 1935 sous le titre Napoléon Bonaparte. Ce n’est pas toutefois une sonorisation du film de 1927 : la structure narrative est totalement différente, de nombreuses nouvelles scènes sont tournées. Cette version de 1935 servira de base au Bonaparte et la Révolution produit par Claude Lelouch en 1971.

La caméra Debrie sur cette photo est motorisée. Elle est placée sur une luge qui va dévaler une pente (scène de la bataille de boules de neige). (De g. à d.) Simon Feldman (directeur technique qui veille sur les batteries de la caméra), Jules Kruger (directeur de la photo), Alexander Volkoff (assistant-réalisateur), Abel Gance (lunettes de soleil) et un assistant. Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

La caméra Debrie sur cette photo est motorisée. Elle est placée sur une luge qui va dévaler une pente (scène de la bataille de boules de neige). (De g. à d.) Simon Feldman (directeur technique qui veille sur les batteries de la caméra), Jules Kruger (directeur de la photo), Alexander Volkoff (assistant-réalisateur), Abel Gance (lunettes de soleil) et un assistant. Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

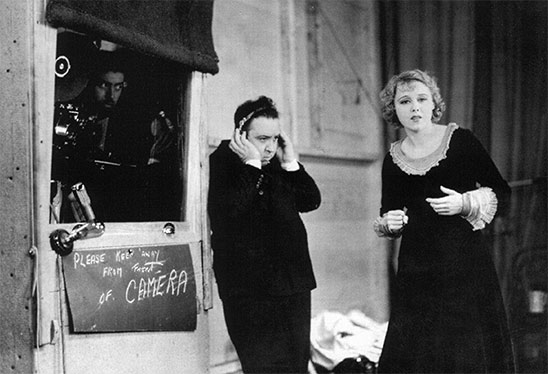

Cette photo montre le harnais/cuirasse porté par Jules Kruger. Un cable relie la caméra Debrie motorisée aux lourdes batteries situées plus ou moins loin en arrière, ce cable pouvant être très long. Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

Cette photo montre le harnais/cuirasse porté par Jules Kruger. Un cable relie la caméra Debrie motorisée aux lourdes batteries situées plus ou moins loin en arrière, ce cable pouvant être très long. Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

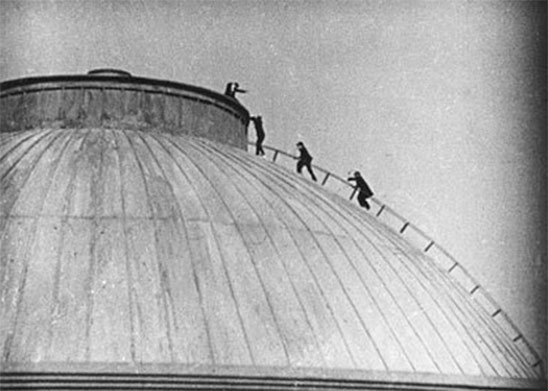

Le directeur technique Simon Feldman (à droite) contrôle l’installation périlleuse d’une caméra sur un cheval pour la séquence corse, des mécanismes complexes servant à la stabiliser (un peu). Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

Le directeur technique Simon Feldman (à droite) contrôle l’installation périlleuse d’une caméra sur un cheval pour la séquence corse, des mécanismes complexes servant à la stabiliser (un peu). Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

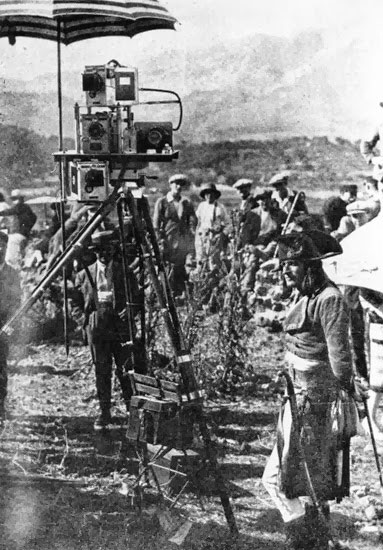

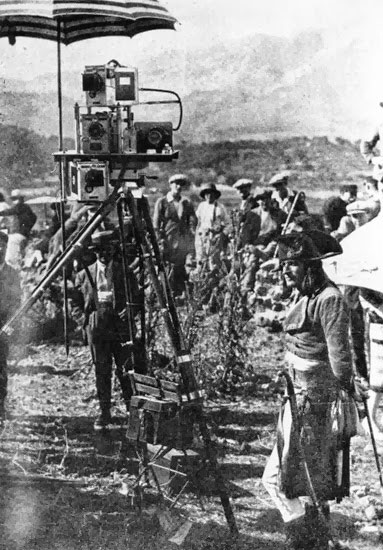

Pour le triptyque de la Campagne d’Italie, trois caméras Debrie motorisées (motorisation synchronisée) étaient montées sur le même trépied. Parallèlement, les images étaient également tournées en couleurs pour un effet 3D (visible avec des lunettes spéciales). Abel Gance a trouvé l’effet saisissant mais a préféré ne pas retenir les images de ces essais de peur que cela distraie les spectateurs du contenu. Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

Pour le triptyque de la Campagne d’Italie, trois caméras Debrie motorisées (motorisation synchronisée) étaient montées sur le même trépied. Parallèlement, les images étaient également tournées en couleurs pour un effet 3D (visible avec des lunettes spéciales). Abel Gance a trouvé l’effet saisissant mais a préféré ne pas retenir les images de ces essais de peur que cela distraie les spectateurs du contenu. Photo de tournage de Napoléon de Abel Gance.

Pour cette difficile image de la maison natale de Napoléon (en réalité cette ruelle d’Ajaccio fait à peine 3 mètres de large, le recul est très limité), Abel Gance et son directeur de la photographie Jules Kruger ont inventé un objectif grand angle 14mm, le Brachyscope. « C’est comme un télescope que l’on prendrait par le mauvais bout » expliquait Gance. On remarque la déformation des lignes sur les bords (« effet de barillet ») caractéristique des grands angles. Marcel L’Herbier utilisera cette invention pour certaines scènes de L’Argent.

Pour cette difficile image de la maison natale de Napoléon (en réalité cette ruelle d’Ajaccio fait à peine 3 mètres de large, le recul est très limité), Abel Gance et son directeur de la photographie Jules Kruger ont inventé un objectif grand angle 14mm, le Brachyscope. « C’est comme un télescope que l’on prendrait par le mauvais bout » expliquait Gance. On remarque la déformation des lignes sur les bords (« effet de barillet ») caractéristique des grands angles. Marcel L’Herbier utilisera cette invention pour certaines scènes de L’Argent.

(1) A ce sujet, dans les suppléments du DVD, Carl Davis raconte dans son long interview une anecdote amusante : lors des projections-concerts à Londres, lorsque Napoléon dit « Impossible n’est pas français! », le public ricanait et riait… En revanche, lors d’une projection-concert à Paris, quelle ne fut pas sa surprise de voir que la réplique était accueillie par une ovation du public !

Alice White se dispute avec son fiancé Frank dans un salon de thé et part avec un artiste qu’elle a accepté de rencontrer. Elle le suit jusqu’à son appartement où ils flirtent apparemment en toute innocence… Dernier film muet d’Hitchcock, ou premier film parlant du réalisateur, Blackmail est un peu les deux. Tourné d’abord en muet, Hitchcock retournera de nombreuses scènes en sonore, anticipant la demande de ses producteurs. Adaptation d’une pièce de Charles Bennett, cette histoire finalement assez simple permet au réalisateur de mettre en opposition l’amour et le devoir, et surtout de renverser les rôles établis. Les personnages se retrouvent malgré eux à tenir un rôle auquel rien ne les destinait. Le réalisateur nous gratifie de quelques scènes très « hitchcockienne », la plus remarquable étant la scène du meurtre où le spectateur devine l’action par le mouvement d’un rideau. A sa sortie, Blackmail fut le premier film sonore britannique et le succès fut très important.

Alice White se dispute avec son fiancé Frank dans un salon de thé et part avec un artiste qu’elle a accepté de rencontrer. Elle le suit jusqu’à son appartement où ils flirtent apparemment en toute innocence… Dernier film muet d’Hitchcock, ou premier film parlant du réalisateur, Blackmail est un peu les deux. Tourné d’abord en muet, Hitchcock retournera de nombreuses scènes en sonore, anticipant la demande de ses producteurs. Adaptation d’une pièce de Charles Bennett, cette histoire finalement assez simple permet au réalisateur de mettre en opposition l’amour et le devoir, et surtout de renverser les rôles établis. Les personnages se retrouvent malgré eux à tenir un rôle auquel rien ne les destinait. Le réalisateur nous gratifie de quelques scènes très « hitchcockienne », la plus remarquable étant la scène du meurtre où le spectateur devine l’action par le mouvement d’un rideau. A sa sortie, Blackmail fut le premier film sonore britannique et le succès fut très important.![]()

![]()