Titre original : « Saturday Night »

Les riches héritiers Iris Van Suydam et Richard Prentiss viennent d’annoncer leurs fiançailles, plus par convention sociale que par passion. Mais le sort va en décider autrement : Richard tombe amoureux d’une jeune blanchisseuse et l’épouse. De son côté, Iris se marie avec son chauffeur et, déshéritée par son oncle, part vivre chichement chez son mari. Ces deux couples vont-ils pouvoir surmonter leurs différences sociales ?

Les riches héritiers Iris Van Suydam et Richard Prentiss viennent d’annoncer leurs fiançailles, plus par convention sociale que par passion. Mais le sort va en décider autrement : Richard tombe amoureux d’une jeune blanchisseuse et l’épouse. De son côté, Iris se marie avec son chauffeur et, déshéritée par son oncle, part vivre chichement chez son mari. Ces deux couples vont-ils pouvoir surmonter leurs différences sociales ?

Le scénario de Saturday Night a été écrit par l’actrice Jeanie Macpherson dont on retrouve la signature sur bon nombre de films de Cecil B. DeMille. L’histoire met en scène la confrontation de deux classes sociales et développe la théorie que, « tout comme l’huile et l’eau », elles ne peuvent se mélanger. Il ne faut pas sombrer dans la facilité de voir là une théorie plutôt réactionnaire, chacun devant rester dans sa classe sociale, car ce serait oublier que bon nombre des films muets de Cecil B. DeMille (ce sont les moins connus, il est vrai) sont naturalistes avant l’heure. Il décrit avec une relative précision la vie des classes populaires et le film a aujourd’hui une indéniable valeur sociologique, à commencer par le titre (1). De plus, à cette époque, le réalisateur accédait, du fait de sa popularité grandissante, à un autre milieu que le sien et il n’est pas impossible qu’il ressentait lui aussi des difficultés à s’insérer parmi les milieux aisés d’Hollywood. Comme le souligne Luc Moulet dans son étude sur le réalisateur (2), DeMille est l’un des premiers cinéastes à traiter des rapports entre maîtres et serviteurs, thème qui deviendra le sujet favori des plus grands (Murnau, Renoir, Stroheim, Buñuel, Losey, Chabrol, Altman … la liste est longue). Saturday Night est assez admirable par la puissance de son récit, du fait d’une mise en scène précise. Il utilise sans excès des décors parfois spectaculaires (la salle de bains de la riche famille vaut le coup d’œil) et des scènes d’une belle ampleur (l’accident, la soirée Halloween, …) Il est vraiment dommage que ce film soit si mal connu car il nous confirme que Cecil B. DeMille est bien plus qu’un simple faiseur de films historiques.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Leatrice Joy, Conrad Nagel, Edith Roberts, Jack Mower, Julia Faye

Voir la fiche du film et la filmographie de Cecil B. DeMille sur le site IMDB.

Voir les autres films de Cecil B. DeMille chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Cecil B. DeMille…

Remarques :

* Lors d’un dîner avec la presse au Club 21 de New York en février 1939, Alfred Hitchcock a fait une liste de ses dix films préférés. Saturday Night y figurait en première position (un autre Cecil B. DeMille était en 4e position : Forbidden Fruit de 1921) (3).

* Edith Roberts évoque Mary Pickford à la fois par son jeu et aussi sa taille : elle est même plus petite que Mary Pickford (1m52 vs. 1m54).

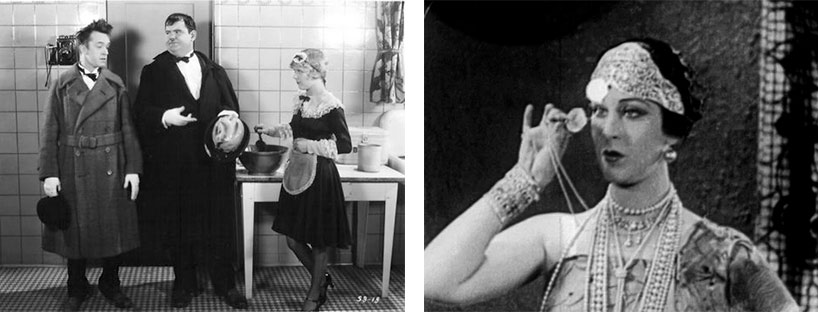

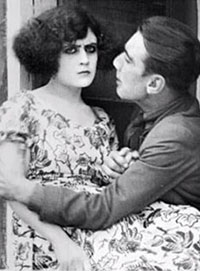

Jack Mower, Edith Roberts et Conrad Nagel dans Saturday Night de Cecil B. DeMille.

Jack Mower, Edith Roberts et Conrad Nagel dans Saturday Night de Cecil B. DeMille.

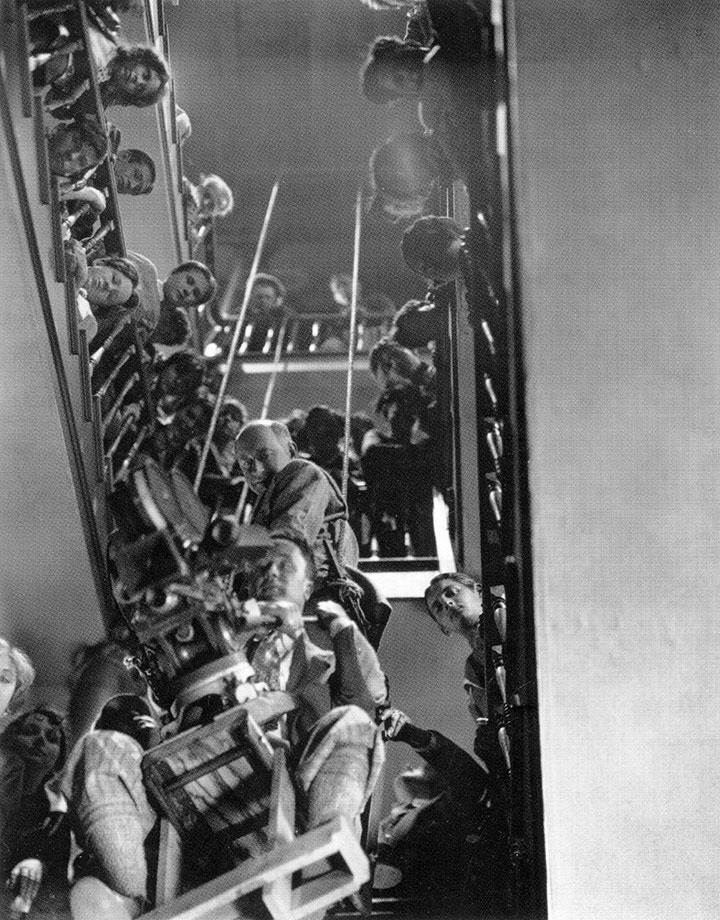

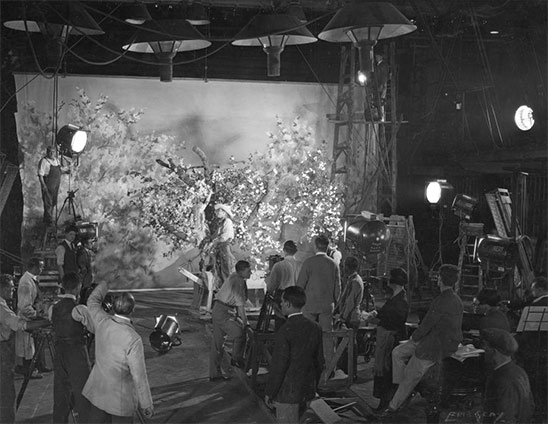

Jack Mower, Cecil B. DeMille et Leatrice Joy sur le tournage de Saturday Night de Cecil B. DeMille.

Jack Mower, Cecil B. DeMille et Leatrice Joy sur le tournage de Saturday Night de Cecil B. DeMille.

(1) Dans les milieux populaires, on ne prenait un bain qu’une fois par semaine, le samedi juste avant de sortir pour la soirée alors que dans les milieux plus aisés, on prenait un bain tous les jours.

(2) Cecil B. DeMille, l’empereur du mauve de Luc Moullet (Editions Capricci, 2012)

(3) Liste des 10 films préférés d’Alfred Hitchcock, établie en 1939 :

1. Saturday Night (Le Détour) de Cecil B. DeMille, 1923

2. The Isle of Lost Ships (L’Ile des navires perdus) de Maurice Tourneur, 1923

3. Scaramouche de Rex Ingram, 1923

4. Forbidden Fruit (Le Fruit défendu) de Cecil B. DeMille, 1921

5. Sentimental Tommy de John S. Robertson, 1921

6. The Enchanted Cottage de John S. Robertson, 1924

7. Variétés de E.A. Dupont, 1925

8. The Last Command (Crépuscule de gloire) de Josef von Sternberg, 1928

9. The Gold Rush (La Ruée vers l’or) de Charles Chaplin, 1925

10. I Am a Fugitive from a Chain Gang (Je suis un évadé) de Mervyn LeRoy, 1932

… soit 9 films muets et 1 parlant.

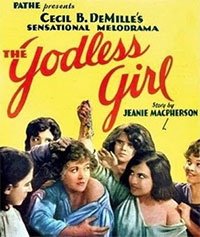

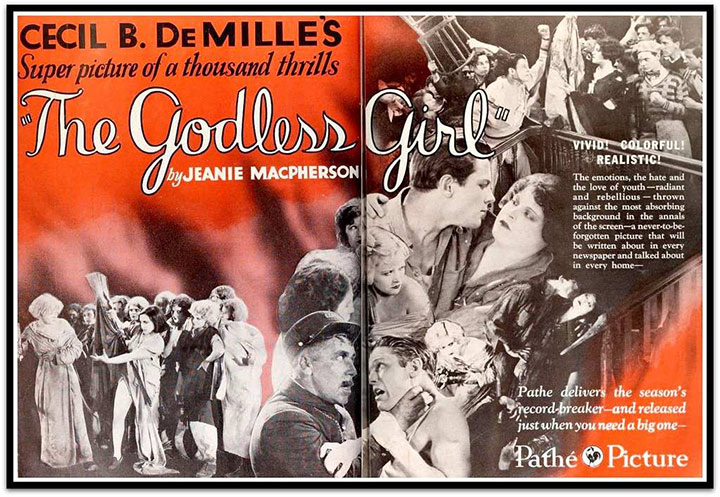

Affiche pour Saturday Night de Cecil B. DeMille.

Affiche pour Saturday Night de Cecil B. DeMille.

L’affiche illustre bien les oppositions de classe (regards, vêtements, arrière-plans) et le dessinateur a même ajouté des menottes pour exacerber la confrontation (ou pour symboliser le mariage ?)

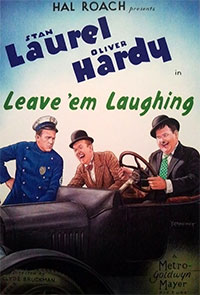

(Muet, 2 bobines, 20 mn env.) Ce court métrage de Laurel et Hardy comprend trois parties. La première se situe dans leur chambre : Stan souffre d’une rage de dents et le bruit fait par les deux compères pour tenter d’y remédier va finir par attirer l’irascible propriétaire (Charlie Hall). La seconde se situe chez le dentiste et joue sur la peur de passer sur le siège. Cette scène sera reprise presque telle quelle dans Pardon Us (1931). La troisième se situe dans la rue avec un policeman (Edgar Kennedy) alors que les deux compères sont pris de fou rire à cause d’un excès de gaz hilarant chez le dentiste. Leur fou rire est particulièrement contagieux et l’humour joue ici sur la répétition. Edgar Kennedy reprendra très souvent le rôle du policier exaspéré dans les films ultérieurs du duo. Supervisé par Leo McCarey.

(Muet, 2 bobines, 20 mn env.) Ce court métrage de Laurel et Hardy comprend trois parties. La première se situe dans leur chambre : Stan souffre d’une rage de dents et le bruit fait par les deux compères pour tenter d’y remédier va finir par attirer l’irascible propriétaire (Charlie Hall). La seconde se situe chez le dentiste et joue sur la peur de passer sur le siège. Cette scène sera reprise presque telle quelle dans Pardon Us (1931). La troisième se situe dans la rue avec un policeman (Edgar Kennedy) alors que les deux compères sont pris de fou rire à cause d’un excès de gaz hilarant chez le dentiste. Leur fou rire est particulièrement contagieux et l’humour joue ici sur la répétition. Edgar Kennedy reprendra très souvent le rôle du policier exaspéré dans les films ultérieurs du duo. Supervisé par Leo McCarey.![]()

Oliver Hardy et Stan Laurel dans Leave ‘Em Laughing de Clyde Bruckman.

Oliver Hardy et Stan Laurel dans Leave ‘Em Laughing de Clyde Bruckman. Stan Laurel, Oliver Hardy et Edgar Kennedy dans Leave ‘Em Laughing de Clyde Bruckman.

Stan Laurel, Oliver Hardy et Edgar Kennedy dans Leave ‘Em Laughing de Clyde Bruckman.