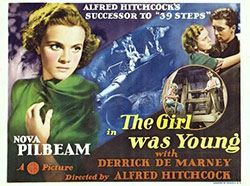

Titre original : « Young and Innocent »

Autre titre (USA) : « The Girl was Young »

Une actrice est retrouvée morte étranglée sur la plage. Entraperçu quittant les lieux du crime, un jeune homme est accusé à tort. Il se rend compte rapidement qu’il ne peut compter que sur lui-même pour prouver son innocence… Jeune et innocent fait partie des meilleurs films de la période anglaise d’Alfred Hitchcock. Le thème est celui du faux coupable. Toutefois, ce n’est pas tant l’intrigue en elle-même qui fait la qualité du film mais la façon dont le cinéaste capte toute notre attention. Hitchcock maitrise alors de mieux en mieux ce mélange de légèreté apparente et de tension qui va le caractériser. Il sait placer le suspense dans les scènes les plus anodines, par exemple dans une fête d’enfants.

Une actrice est retrouvée morte étranglée sur la plage. Entraperçu quittant les lieux du crime, un jeune homme est accusé à tort. Il se rend compte rapidement qu’il ne peut compter que sur lui-même pour prouver son innocence… Jeune et innocent fait partie des meilleurs films de la période anglaise d’Alfred Hitchcock. Le thème est celui du faux coupable. Toutefois, ce n’est pas tant l’intrigue en elle-même qui fait la qualité du film mais la façon dont le cinéaste capte toute notre attention. Hitchcock maitrise alors de mieux en mieux ce mélange de légèreté apparente et de tension qui va le caractériser. Il sait placer le suspense dans les scènes les plus anodines, par exemple dans une fête d’enfants.

Il a également de belles trouvailles comme ce long travelling devenu l’un des plus célèbres du cinéma :  la caméra surplombe la salle de danse du Grand Hotel et, partant de très loin, effectue un long travelling avant par-dessus des danseurs pour aller cadrer les yeux du batteur de l’orchestre situé au fond de la salle (et livrer au spectateur un indice que les personnages principaux ignorent, renforçant ainsi le suspense). Indéniablement réussi, Jeune et innocent est un beau divertissement.

la caméra surplombe la salle de danse du Grand Hotel et, partant de très loin, effectue un long travelling avant par-dessus des danseurs pour aller cadrer les yeux du batteur de l’orchestre situé au fond de la salle (et livrer au spectateur un indice que les personnages principaux ignorent, renforçant ainsi le suspense). Indéniablement réussi, Jeune et innocent est un beau divertissement.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Nova Pilbeam, Derrick De Marney, Edward Rigby

Voir la fiche du film et la filmographie de Alfred Hitchcock sur le site IMDB.

Voir les autres films de Alfred Hitchcock chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Alfred Hitchcock…

Remarque :

* Cameo : Alfred Hitchcock apparaît assez longuement à l’extérieur du tribunal avec un petit appareil photo à la main.

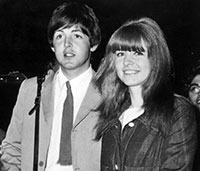

Nova Pilbeam et Derrick De Marney dans Jeune et innocent (Young and Innocent) de Alfred Hitchcock.

Nova Pilbeam et Derrick De Marney dans Jeune et innocent (Young and Innocent) de Alfred Hitchcock.