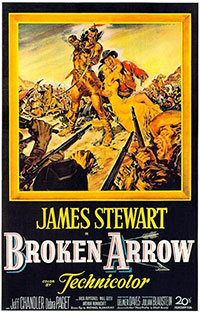

Titre original : « Broken Arrow »

Arizona, 1870. Ecoeuré par la guerre permanente contre les indiens, l’ex-soldat et ex-chercheur d’or Tom Jeffords désire jouer les émissaires et aller parler au grand chef Cochise. Il apprend leur langue et leurs coutumes et se rend seul à leur village… La Flèche brisée marque une date dans l’histoire du western au cinéma : c’est, avec le moins connu La Porte du diable (Devil’s Doorway) d’Anthony Mann tourné presque simultanément (1), le premier western à montrer les indiens sous un jour favorable, avec respect. Il nous les dépeint comme un peuple d’une indéniable dignité et Cochise est ici un chef respectueux de la parole donnée et aspirant à la paix. Cela tranche nettement avec l’image de l’indien sanguinaire qui était uniformément répandue auparavant. Il paraît logique que ce soit l’humaniste Delmer Daves qui, le premier, ait franchi le pas car le réalisateur avait longuement étudié la culture indienne. L’histoire est basée sur des faits historiques, Tom Jeffords a bien existé et joué le rôle décrit, mais bien entendu l’ensemble est romancé notamment par l’ajout d’une histoire d’amour. Le message est ici de prôner la tolérance et le respect des différences de culture, un peu idyllique certes mais louable. La réalisation est plutôt moins remarquable que son propos mais l’interprétation est excellente : James Stewart est ici à l’orée de ses rôles de westerns dans lesquels il excellera et Jeff Chandler fait un Cochise très crédible, physiquement très ressemblant avec le vrai. Debra Paget est, quant à elle, lumineuse. La photographie Technicolor d’Ernest Palmer est très belle. Au cours des années cinquante et même soixante, de nombreux réalisateurs de westerns emprunteront la voie ouverte par Delmer Daves avec La Flèche brisée.

Arizona, 1870. Ecoeuré par la guerre permanente contre les indiens, l’ex-soldat et ex-chercheur d’or Tom Jeffords désire jouer les émissaires et aller parler au grand chef Cochise. Il apprend leur langue et leurs coutumes et se rend seul à leur village… La Flèche brisée marque une date dans l’histoire du western au cinéma : c’est, avec le moins connu La Porte du diable (Devil’s Doorway) d’Anthony Mann tourné presque simultanément (1), le premier western à montrer les indiens sous un jour favorable, avec respect. Il nous les dépeint comme un peuple d’une indéniable dignité et Cochise est ici un chef respectueux de la parole donnée et aspirant à la paix. Cela tranche nettement avec l’image de l’indien sanguinaire qui était uniformément répandue auparavant. Il paraît logique que ce soit l’humaniste Delmer Daves qui, le premier, ait franchi le pas car le réalisateur avait longuement étudié la culture indienne. L’histoire est basée sur des faits historiques, Tom Jeffords a bien existé et joué le rôle décrit, mais bien entendu l’ensemble est romancé notamment par l’ajout d’une histoire d’amour. Le message est ici de prôner la tolérance et le respect des différences de culture, un peu idyllique certes mais louable. La réalisation est plutôt moins remarquable que son propos mais l’interprétation est excellente : James Stewart est ici à l’orée de ses rôles de westerns dans lesquels il excellera et Jeff Chandler fait un Cochise très crédible, physiquement très ressemblant avec le vrai. Debra Paget est, quant à elle, lumineuse. La photographie Technicolor d’Ernest Palmer est très belle. Au cours des années cinquante et même soixante, de nombreux réalisateurs de westerns emprunteront la voie ouverte par Delmer Daves avec La Flèche brisée.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: James Stewart, Jeff Chandler, Debra Paget

Voir la fiche du film et la filmographie de Delmer Daves sur le site IMDB.

Voir les autres films de Delmer Daves chroniqués sur ce blog…

James Stewart dans La Flèche brisée de Delmer Daves

Jeff Chandler est Cochise dans La Flèche brisée de Delmer Daves

Debra Paget est la jeune squaw Sonseeahray (L’étoile du matin) dans La Flèche brisée de Delmer Daves

Remarque :

* Broken Arrow a été dérivé en une série télévisée de même nom, entre 1956 et 1960.

(1) En réalité, Devil’s Doorway a été tourné et monté bien avant Broken Arrow mais la MGM était réticente à le sortir. Ce n’est qu’en voyant le succès de ce dernier que les studios décidèrent le distribuer.

Homonymes (sans aucun autre rapport que le nom) :

– Broken Arrow de John Woo (1996) avec John Travolta

– Broken Arrow de Reid Gershbein (2007)