Françoise (Anne Vernon) est une jeune femme pleine de vie et très amoureuse de son mari Henri (Louis Jourdan), pilote automobile, mais lorsqu’elle découvre qu’il a une liaison avec une jeune femme-mannequin, elle fait aussitôt ses valises et part louer une chambre sous les toits… Le succès d’Edouard et Caroline a incité Jacques Becker à tourner, non pas une suite, mais une autre comédie dans le même esprit, avec la même équipe. Le scénario de Rue de l’Estrapade est donc signé de nouveau par la très jeune (et belge) Anne Wademant. Il est assez conventionnel en apparence mais résolument moderne dans les détails. Nous retrouvons aussi le couple d’acteurs formé par Anne Vernon et Daniel Gelin, à ceci près que ce dernier n’a pas le premier rôle masculin donné à Louis Jourdan. Dans cette histoire de couple en crise, les hommes ne sont pas montrés sous leur meilleur jour alors que le personnage féminin fait preuve d’une liberté et d’une modernité rares pour l’époque. Il insuffle aussi beaucoup de fraîcheur à l’ensemble. Anne Vernon a une belle présence à l’écran. Le film est d’une grande perfection formelle et la mise en scène de Jacques Becker est élégante. Ce n’est certes pas son meilleur film mais il n’en est pas moins d’un haut niveau.

Françoise (Anne Vernon) est une jeune femme pleine de vie et très amoureuse de son mari Henri (Louis Jourdan), pilote automobile, mais lorsqu’elle découvre qu’il a une liaison avec une jeune femme-mannequin, elle fait aussitôt ses valises et part louer une chambre sous les toits… Le succès d’Edouard et Caroline a incité Jacques Becker à tourner, non pas une suite, mais une autre comédie dans le même esprit, avec la même équipe. Le scénario de Rue de l’Estrapade est donc signé de nouveau par la très jeune (et belge) Anne Wademant. Il est assez conventionnel en apparence mais résolument moderne dans les détails. Nous retrouvons aussi le couple d’acteurs formé par Anne Vernon et Daniel Gelin, à ceci près que ce dernier n’a pas le premier rôle masculin donné à Louis Jourdan. Dans cette histoire de couple en crise, les hommes ne sont pas montrés sous leur meilleur jour alors que le personnage féminin fait preuve d’une liberté et d’une modernité rares pour l’époque. Il insuffle aussi beaucoup de fraîcheur à l’ensemble. Anne Vernon a une belle présence à l’écran. Le film est d’une grande perfection formelle et la mise en scène de Jacques Becker est élégante. Ce n’est certes pas son meilleur film mais il n’en est pas moins d’un haut niveau.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Daniel Gélin, Louis Jourdan, Anne Vernon, Jean Servais, Micheline Dax

Voir la fiche du film et la filmographie de Jacques Becker sur le site IMDB.

Voir les autres films de Jacques Becker chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Jacques Becker…

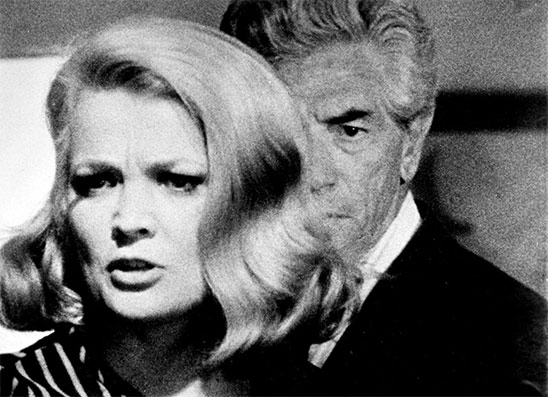

Anne Vernon et Louis Jourdan dans Rue de l’Estrapade de Jacques Becker.

Superbe regard caméra : nous sommes à la place du miroir dans lequel se regarde Anne Vernon qui essaie une robe chez un couturier. Lucienne Legrand et Anne Vernon dans Rue de l’Estrapade de Jacques Becker.

Daniel Gélin et Anne Vernon dans Rue de l’Estrapade de Jacques Becker. Daniel Gélin n’apparaît qu’après 45 minutes.

Remarque :

* Rue de l’Estrapade est le premier film avec une chanson de George Brassens, Le Parapluie, chantée ici par Daniel Gélin. Brassens débutait alors, non sans difficulté, sa carrière. Éditée sur disque en même temps que la sortie du film en salle, cette chanson sera distinguée par l’Académie Charles-Cros l’année suivante en obtenant le Grand Prix du disque 1954.

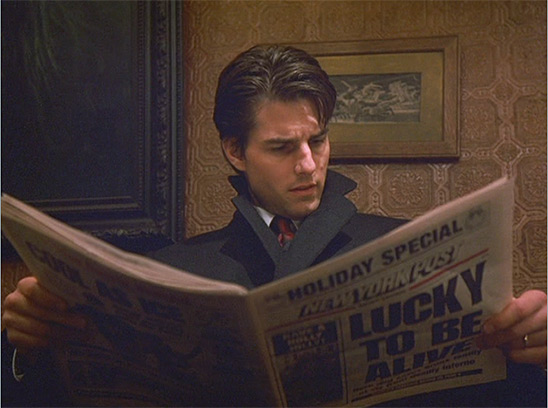

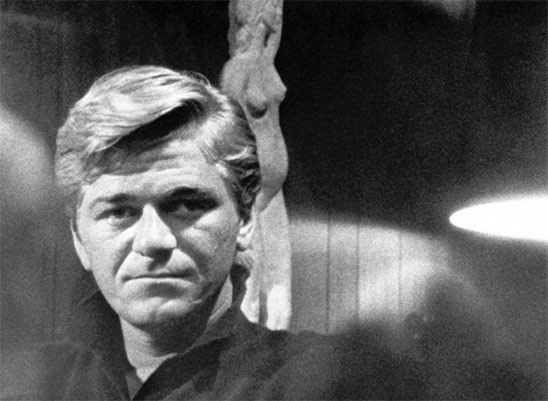

Quand il s’agit de faire de superbes gros plans, Jacques Becker n’est pas manchot ! Daniel Gélin dans Rue de l’Estrapade de Jacques Becker.

Jean Servais dans Rue de l’Estrapade de Jacques Becker. Et paf! un autre regard-caméra : cette fois, nous sommes à la place d’Anne Vernon qui s’avance vers l’énigmatique (et, chose très rare pour le cinéma de cette époque, bisexuel) couturier.

Remarque :

* La rue de l’Estrapade existe bel et bien à Paris dans le 5e arrondissement. Le numéro 7 est bien face au lycée Henri IV. A noter que cette rue doit son nom à un supplice (assez horrible) nommé l’estrapade, qui était infligé à cet endroit au XVIIIe siècle. Est-ce sa proximité sonore avec « escapade » qui a poussé Jacques Becker à choisir ce nom ? (l’estrapade devenant ainsi une escapade ratée…)