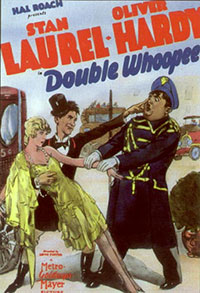

Titre original : « The battle of the century »

(Muet 19 minutes) Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une gigantesque bataille de tartes à la crème…

(Muet 19 minutes) Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une gigantesque bataille de tartes à la crème…

Pendant longtemps, on ne connaissait que la seconde moitié de The Battle of the Century. La première bobine a récemment été retrouvée. Le match de boxe du début ne tient pas toutes ses promesses, il est plutôt décevant. En revanche, la bataille de tartes à la crème est très réussie, surtout dans son enchainement, avec cette façon hilarante d’impliquer de plus en plus de personnes. Rapidement, ce sont des dizaines (centaines ?) de personnes qui y participent. Plus de 3000 tartes à la crème furent utilisées. C’est l’un des premiers films de Laurel et Hardy qui établissent leur style inimitable, avec notamment leur fameuse technique du slow burn (1).

Elle: –

Lui :

Acteurs: Stan Laurel, Oliver Hardy, Noah Young, Charlie Hall, Lou Costello

Voir la fiche du film et la filmographie de Clyde Bruckman sur le site IMDB.

Voir les autres films de Clyde Bruckman chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Henry Miller aurait décrit The Battle of the Century comme étant le film comique le plus réussi jamais tourné.

* Durant le match de boxe, le comptage interrompu plusieurs fois par l’arbitre fait allusion à un combat réel entre Gene Tunney et Jack Dempsey qui avait fait polémique à l’époque.

* Lou Costello (du duo Abbott et Costello) fait ici l’une de ses premières apparitions à l’écran. C’est l’un des spectateurs tout près du ring.

* Roland Lacourbe le souligne dans son excellent livre sur Laurel et Hardy : « Contrairement à ce que le public a coutume de croire, les vraies batailles de tartes à la crème sont relativement rares dans l’histoire du cinéma. William K. Everson, qui s’est chargé de les compter, prétend qu’on les compte… sur les doigts d’une seule main!

– Behind the Screen (1916) de Chaplin

– The Battle of the Century (1927) de Laurel & Hardy

– The Keystone Hotel (1935) de Ralph Staub

– In the Sweet Pie and Pie (1941) avec les 3 Stooges

– The Great Race (1965) de Blake Edward. »

(Nota : cette liste n’est sans doute pas, ou plus, complète mais l’idée est là.)

(1) Le comique slapstick des années 10, popularisé notamment par la Keystone, reposait sur une avalanche de gags laissant peu de répit au spectateur. Hal Roach fera tout en revanche pour ralentir afin de laisser aux spectateurs le temps d’absorber les gags et cela deviendra une marque de fabrique pour Laurel & Hardy. Dans Battle of the Century, les protagonistes ne cherchent pas à s’enfuir où à riposter avant leur adversaire… Non, ils attendent avec résignation les projectiles. Le lanceur prend ainsi tout son temps pour viser (l’affiche ci-dessus illustre bien ce principe). Cette lenteur renforce le comique de la situation. Les américains, qui aiment bien mettre un nom sur tout, ont appelé cela la technique du slow burn (=combustion lente).

Une jeune femme, pieds nus en manteau de vison blanc, fait irruption dans un bar de Biarritz. Elle semble en fuite. Le séducteur Jérôme, journaliste sportif frivole, la prend sous son aile et l’héberge pour la nuit. Le lendemain, elle rentre avec lui à Paris mais le soir même, elle est morte… Bye bye Barbara est l’un des films issus de la collaboration de Michel Deville avec Nina Companéez. Ils réussissent à faire une fusion entre la comédie et le film policier mondain tout en jouant les contrastes : face à la froideur et au machiavélisme du monde de Hugo Michelli (Bruno Cremer), ils opposent la légèreté, la désinvolture du journaliste. Le premier est un monde où l’amour enferme, rend esclave, le second est un monde où l’amour libère avec charme et douceur. Philippe Avron manque sans doute un peu de charisme mais il est finalement assez convaincant avec un jeu qui évoque Belmondo. La mise en scène et en images de Michel Deville est superbe, élégante avec une belle harmonie des couleurs. Le rythme est enlevé avec des accélérations appuyées de beaux mouvements de caméra, les dialogues sont assez vifs. Finalement, Bye bye Barbara est loin d’être un film mineur.

Une jeune femme, pieds nus en manteau de vison blanc, fait irruption dans un bar de Biarritz. Elle semble en fuite. Le séducteur Jérôme, journaliste sportif frivole, la prend sous son aile et l’héberge pour la nuit. Le lendemain, elle rentre avec lui à Paris mais le soir même, elle est morte… Bye bye Barbara est l’un des films issus de la collaboration de Michel Deville avec Nina Companéez. Ils réussissent à faire une fusion entre la comédie et le film policier mondain tout en jouant les contrastes : face à la froideur et au machiavélisme du monde de Hugo Michelli (Bruno Cremer), ils opposent la légèreté, la désinvolture du journaliste. Le premier est un monde où l’amour enferme, rend esclave, le second est un monde où l’amour libère avec charme et douceur. Philippe Avron manque sans doute un peu de charisme mais il est finalement assez convaincant avec un jeu qui évoque Belmondo. La mise en scène et en images de Michel Deville est superbe, élégante avec une belle harmonie des couleurs. Le rythme est enlevé avec des accélérations appuyées de beaux mouvements de caméra, les dialogues sont assez vifs. Finalement, Bye bye Barbara est loin d’être un film mineur.![]()