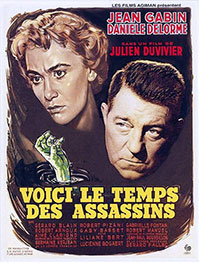

Dans le quartier des Halles à Paris, le chef-cuisinier Chatelin tient un restaurant renommé. Un matin, il voit arriver avec sa valise une jeune femme qui se présente comme la fille de son ex-femme qui vient de décéder. Devant son désarroi, il décide de l’héberger… Julien Duvivier a écrit le scénario de Voici le temps des assassins…, un film qui, une fois de plus chez le cinéaste, explore la noirceur de la nature humaine. L’effet est d’autant plus frappant ici qu’il choisit de mettre les plus noirs desseins dans un personnage à l’apparence angélique (Danièle Delorme). Machiavélique et manipulatrice, son personnage est un véritable monstre et Duvivier ne cherche pas vraiment à lui créer des excuses. Le film fait une description très réaliste de l’ancien quartier des Halles, particulièrement vivant à cette époque, très populaire mais aussi à certains endroits sordide. Gabin était alors au sommet de sa popularité (entre 1952 et 1958, il aura tourné pas moins de 25 films). Les seconds rôles sont remarquablement bien tenus, notamment toutes ces femmes qui gravitent autour des deux personnages principaux. Le film est également servi par une superbe photographie signée Armand Thirard.

Dans le quartier des Halles à Paris, le chef-cuisinier Chatelin tient un restaurant renommé. Un matin, il voit arriver avec sa valise une jeune femme qui se présente comme la fille de son ex-femme qui vient de décéder. Devant son désarroi, il décide de l’héberger… Julien Duvivier a écrit le scénario de Voici le temps des assassins…, un film qui, une fois de plus chez le cinéaste, explore la noirceur de la nature humaine. L’effet est d’autant plus frappant ici qu’il choisit de mettre les plus noirs desseins dans un personnage à l’apparence angélique (Danièle Delorme). Machiavélique et manipulatrice, son personnage est un véritable monstre et Duvivier ne cherche pas vraiment à lui créer des excuses. Le film fait une description très réaliste de l’ancien quartier des Halles, particulièrement vivant à cette époque, très populaire mais aussi à certains endroits sordide. Gabin était alors au sommet de sa popularité (entre 1952 et 1958, il aura tourné pas moins de 25 films). Les seconds rôles sont remarquablement bien tenus, notamment toutes ces femmes qui gravitent autour des deux personnages principaux. Le film est également servi par une superbe photographie signée Armand Thirard.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Jean Gabin, Danièle Delorme, Gérard Blain, Robert Arnoux, Lucienne Bogaert

Voir la fiche du film et la filmographie de Julien Duvivier sur le site IMDB.

Voir les autres films de Julien Duvivier chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Julien Duvivier…