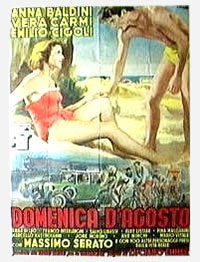

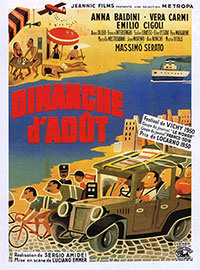

Titre original : « Domenica d’agosto »

Par un dimanche ensoleillé d’août 1949, les habitants de Rome se rendent en masse vers la plage d’Ostie. Nous suivons certains d’entre eux : une famille nombreuse, un veuf accompagné de sa petite fille et de sa nouvelle compagne, un groupe d’adolescents à vélo, une jeune fille qui se laisse emmener dans une luxueuse voiture, un jeune policier amoureux d’une bonne, etc. … Dimanche d’août est le premier long métrage de Luciano Emmer qui n’avait auparavant réalisé que des courts métrages documentaires d’art. L’idée de base a été écrite par Sergio Amidei, scénariste (entre autres) de Rome, ville ouverte de Rossellini. Dimanche d’août s’inscrit pleinement dans le courant du néoréalisme italien, il nous immerge dans cet univers populaire romain de l’Après-guerre, un monde plein de vie où l’amour reprend ses droits alors que les restes de la guerre sont toujours bien présents, une redécouverte de l’insouciance en quelque sorte. Plutôt que de nous les faire suivre l’une après l’autre, Luciano Emmer a préféré entremêler plusieurs petites histoires, nous faisant sauter de l’une à l’autre. Ce procédé narratif, aujourd’hui bien connu, était à l’époque extrêmement original. Il donne en tous cas encore plus de vie et de rythme à l’ensemble. Sous jacent, le contexte social est bien là car la hiérarchie des classes est reproduite au bord de l’eau : il y a la plage privée et la plage publique.

Par un dimanche ensoleillé d’août 1949, les habitants de Rome se rendent en masse vers la plage d’Ostie. Nous suivons certains d’entre eux : une famille nombreuse, un veuf accompagné de sa petite fille et de sa nouvelle compagne, un groupe d’adolescents à vélo, une jeune fille qui se laisse emmener dans une luxueuse voiture, un jeune policier amoureux d’une bonne, etc. … Dimanche d’août est le premier long métrage de Luciano Emmer qui n’avait auparavant réalisé que des courts métrages documentaires d’art. L’idée de base a été écrite par Sergio Amidei, scénariste (entre autres) de Rome, ville ouverte de Rossellini. Dimanche d’août s’inscrit pleinement dans le courant du néoréalisme italien, il nous immerge dans cet univers populaire romain de l’Après-guerre, un monde plein de vie où l’amour reprend ses droits alors que les restes de la guerre sont toujours bien présents, une redécouverte de l’insouciance en quelque sorte. Plutôt que de nous les faire suivre l’une après l’autre, Luciano Emmer a préféré entremêler plusieurs petites histoires, nous faisant sauter de l’une à l’autre. Ce procédé narratif, aujourd’hui bien connu, était à l’époque extrêmement original. Il donne en tous cas encore plus de vie et de rythme à l’ensemble. Sous jacent, le contexte social est bien là car la hiérarchie des classes est reproduite au bord de l’eau : il y a la plage privée et la plage publique.  S’il n’y a pas d’acteurs de premier plan, on remarque que la jeune Anna Baldini a beaucoup de présence (on pourrait la décrire physiquement comme une Ingrid Bergman très jeune). Assez étonnamment, ce sera son seul film. Et le film marque la première apparition à l’écran dans un rôle un tant soit peu important du jeune Marcello Mastroianni (25 ans). Dimanche d’août est un film humaniste, plein de vie et haut en couleur, qui se double d’un témoignage sur l’Italie de l’Après-guerre, un monde où chacun, à sa façon, oeuvre pour atteindre une vie meilleure.

S’il n’y a pas d’acteurs de premier plan, on remarque que la jeune Anna Baldini a beaucoup de présence (on pourrait la décrire physiquement comme une Ingrid Bergman très jeune). Assez étonnamment, ce sera son seul film. Et le film marque la première apparition à l’écran dans un rôle un tant soit peu important du jeune Marcello Mastroianni (25 ans). Dimanche d’août est un film humaniste, plein de vie et haut en couleur, qui se double d’un témoignage sur l’Italie de l’Après-guerre, un monde où chacun, à sa façon, oeuvre pour atteindre une vie meilleure.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Anna Baldini, Vera Carmi, Emilio Cigoli, Marcello Mastroianni, Massimo Serato

Voir la fiche du film et la filmographie de Luciano Emmer sur le site IMDB.

Remarques :

* Dimanche d’août a été post-synchronisé en studio. C’est ainsi que Marcello Mastroianni est doublé par Alberto Sordi.

* L’assistant-réalisateur Giulio Macchi a démissionné après une semaine de tournage, accusant le réalisateur Luciano Emmer de n’avoir aucune compétence technique. Il fut remplacé par le jeune Francesco Rosi (Dimanche d’août est son troisième film comme assistant).

* A sa sortie, le film a été malmené par la Critique italienne. De son côté, le Centre Catholique du Cinéma (Centro Cattolico Cinematografico) a dénoncé son « exhibitionnisme dégoûtant ».