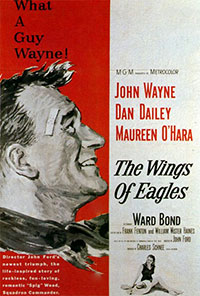

Titre original : « The Wings of Eagles »

En 1919, l’officier Frank « Spig » Wead oeuvre pour renforcer le rôle de l’aviation à l’intérieur de la marine américaine. Il persuade ses supérieurs de participer à différentes compétitions pour accroitre le prestige de la Navy. Mais un bête accident va interrompre sa carrière… Avec L’aigle vole au soleil, John Ford rend hommage à son ami Frank Wead, pionnier de l’aviation qui a dédié sa vie à la Marine et qui, handicapé après un grave accident, a écrit des scénarios pour Hollywood. Autant le film est superbe dans sa forme, avec notamment un déroulement admirable du scénario, autant on peut ne pas adhérer totalement au propos militariste et à la nostalgie de Ford pour la vie militaire (où tout se termine par une bonne bagarre). Tous les évènements décrits dans le film se sont réellement déroulés ainsi a précisé le réalisateur qui s’est mis en scène sous les traits de Ward Bond : plusieurs objets utilisés dans cette scène, l’Oscar, la canne creuse, le pipe, le chapeau sont des objets appartenant au réalisateur lui-même. A noter que le discours tenu par Frank Wead aux membres du Congrès de l’époque (début des années vingt) s’adresse également à leurs homologues de 1957. L’aigle vole au soleil est en effet sorti à une époque où l’armée et la marine voyaient leurs crédits diminuer sous la pression d’une aspiration au pacifisme.

En 1919, l’officier Frank « Spig » Wead oeuvre pour renforcer le rôle de l’aviation à l’intérieur de la marine américaine. Il persuade ses supérieurs de participer à différentes compétitions pour accroitre le prestige de la Navy. Mais un bête accident va interrompre sa carrière… Avec L’aigle vole au soleil, John Ford rend hommage à son ami Frank Wead, pionnier de l’aviation qui a dédié sa vie à la Marine et qui, handicapé après un grave accident, a écrit des scénarios pour Hollywood. Autant le film est superbe dans sa forme, avec notamment un déroulement admirable du scénario, autant on peut ne pas adhérer totalement au propos militariste et à la nostalgie de Ford pour la vie militaire (où tout se termine par une bonne bagarre). Tous les évènements décrits dans le film se sont réellement déroulés ainsi a précisé le réalisateur qui s’est mis en scène sous les traits de Ward Bond : plusieurs objets utilisés dans cette scène, l’Oscar, la canne creuse, le pipe, le chapeau sont des objets appartenant au réalisateur lui-même. A noter que le discours tenu par Frank Wead aux membres du Congrès de l’époque (début des années vingt) s’adresse également à leurs homologues de 1957. L’aigle vole au soleil est en effet sorti à une époque où l’armée et la marine voyaient leurs crédits diminuer sous la pression d’une aspiration au pacifisme.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: John Wayne, Dan Dailey, Maureen O’Hara, Ward Bond

Voir la fiche du film et la filmographie de John Ford sur le site IMDB.

Voir les autres films de John Ford chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Frank Wead est crédité d’une trentaine d’histoires et de scénarios de 1929 jusqu’à sa mort en 1947 : on peut citer Dirigible de Frank Capra (1931), Hell Divers de George Hill (1931), Airmail de John Ford (1932), Test Pilot de Victor Fleming (1938), The Citadel de King Vidor (1938), They were expendable par John Ford (1945).

* Le film visionné par le petit groupe de producteurs est un extrait de Hell Divers (Les Titans du ciel) de George W. Hill (1931) avec Wallace Beery et le jeune Clark Gable, film dont le scénario est basé sur une histoire réellement écrite par Frank Wead.

* La scène où Frank Wead parle à son orteil a inspiré Tarantino pour Kill Bill.