Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier…

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier…

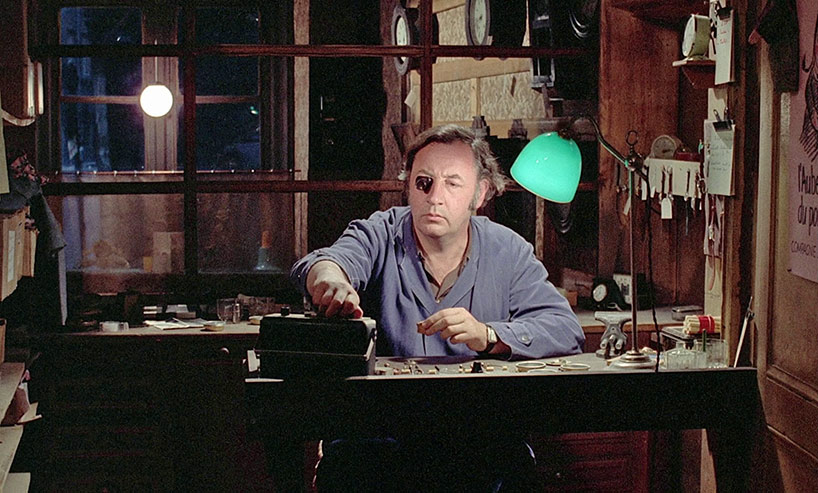

Perfect Days est un film germano-japonais réalisé par Wim Wenders. Il en a coécrit le scénario avec Takuma Takasaki et l’a tourné en japonais à Tokyo. C’est un film très étonnant. Alors que le sujet n’est à priori pas très attirant, Wim Wenders parvient à offrir un film d’une indéniable profondeur. Le récit a un petit côté documentaire puisque nous voyons le quotidien de cet employé des toilettes publiques, sa routine structure le film. On devine très rapidement que cet homme a un passé où il était un homme prospère et qu’il a choisi volontairement cette voie d’une vie plus simple où il peut s’émerveiller du spectacle de la nature, photographier la lumière perçant le feuillage des arbres, s’adonner à sa passion pour la musique ou la littérature. Il tire même satisfaction de faire très consciencieusement son travail, avec une attention pour les objets et les petites choses. Nous retrouvons avec plaisir un Wim Wenders philosophe qui nous étonne par l’intérêt qu’il sait éveiller en nous par un dosage très mesuré du récit, influencé (c’est lui-même qui le dit) par le minimalisme d’Ozu. Excellente musique, dont le morceau de Lou Reed qui a donné son titre au film. L’acteur Kôji Yakusho est vraiment remarquable, il parvient à exprimer avec justesse une certaine légèreté de l’être qui est tout le sujet du film.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Sayuri Ishikawa

Voir la fiche du film et la filmographie de Wim Wenders sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de Wim Wenders chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Wim Wenders…

Remarque :

• Ces toilettes publiques sont celles du quartier Shibuya à Tokyo, une série de toilettes conçues par des créateurs (il y en a en réalité 17).