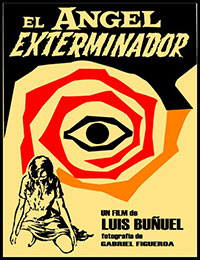

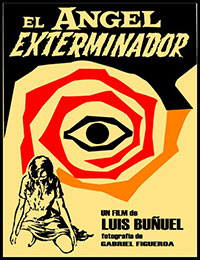

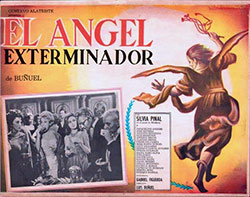

Titre original : « El ángel exterminador »

Dans une vaste demeure, les participants à un dîner de la haute bourgeoisie sont invités à passer au salon. Plus tard, au moment de partir, personne ne parvient à quitter la pièce alors que les portes sont pourtant grandes ouvertes. Ils en semblent empêchés par une force invisible, leur volonté s’effrite dès qu’ils approchent du seuil… L’interprétation de L’ange exterminateur a fait couler beaucoup d’encre. L’explication du phénomène physique ou psychique qui retient les invités n’a qu’une importance secondaire. Ce qui intéresse Luis Buñuel, c’est d’observer un petit groupe de personnes, liées par pure convenance sociale, mis dans une situation extrême. Empêchés de faire un acte le plus simple qui soit, sortir d’une pièce, ils se montrent sous un autre jour ; tout le vernis social s’écaille, des tensions apparaissent,

Dans une vaste demeure, les participants à un dîner de la haute bourgeoisie sont invités à passer au salon. Plus tard, au moment de partir, personne ne parvient à quitter la pièce alors que les portes sont pourtant grandes ouvertes. Ils en semblent empêchés par une force invisible, leur volonté s’effrite dès qu’ils approchent du seuil… L’interprétation de L’ange exterminateur a fait couler beaucoup d’encre. L’explication du phénomène physique ou psychique qui retient les invités n’a qu’une importance secondaire. Ce qui intéresse Luis Buñuel, c’est d’observer un petit groupe de personnes, liées par pure convenance sociale, mis dans une situation extrême. Empêchés de faire un acte le plus simple qui soit, sortir d’une pièce, ils se montrent sous un autre jour ; tout le vernis social s’écaille, des tensions apparaissent,  les puissances protectrices invoquées (religion, franc-maçonnerie, sorcellerie) sont ici inopérantes (1). Dès le début du film, nous observons des phénomènes étranges : les domestiques quittent la maison, des scènes se répètent (2), la maitresse des lieux, pourtant guindée, a préparé des plaisanteries saugrenues (3). Tourné avec peu de moyens au Mexique, L’ange exterminateur est une puissante fable sociale aux multiples interprétations possibles.

les puissances protectrices invoquées (religion, franc-maçonnerie, sorcellerie) sont ici inopérantes (1). Dès le début du film, nous observons des phénomènes étranges : les domestiques quittent la maison, des scènes se répètent (2), la maitresse des lieux, pourtant guindée, a préparé des plaisanteries saugrenues (3). Tourné avec peu de moyens au Mexique, L’ange exterminateur est une puissante fable sociale aux multiples interprétations possibles.

Elle: –

Lui :

Acteurs: Silvia Pinal, Lucy Gallardo, Enrique Rambal, Claudio Brook, Tito Junco

Voir la fiche du film et la filmographie de Luis Buñuel sur le site IMDB.

Voir les autres films de Luis Buñuel chroniqués sur ce blog…

(1) Dans ses mémoires, Luis Buñuel en parle ainsi : « Ce que j´y vois, c`est un groupe de gens qui ne peuvent pas faire ce qu´ils ont envie de faire : sortir d´une pièce. Impossibilité inexplicable de satisfaire un désir simple. Cela arrive souvent dans mes films. Dans L’âge d’or, un couple veut s’unir sans y parvenir. Dans Cet obscur objet du désir, il s’agit du désir sexuel d’un homme vieillissant qui ne se satisfait jamais. Archibald de la Cruz essaie vainement de tuer. Les personnages du Charme Discret veulent à toute force dîner ensemble et n’y parviennent pas. Peut-être pourrait-on trouver d’autres exemples. »

(Luis Buñuel « Mon dernier soupir »)

(2) « Je me suis toujours senti attiré, dans la vie comme dans mes films, par les choses qui se répètent. Je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à l’expliquer. On compte au moins une dizaine de répétitions dans L’ange exterminateur. » (Luis Buñuel « Mon dernier soupir »)

(3) Luis Buñuel dit s’être inspiré d’un grand dîner à New York où la maitresse de maison avait imaginé de faire exécuter certains gags pour surprendre et amuser ses invités. Le maître d’hôtel qui s’étale de tout son long en apportant un plat est ainsi véridique. Dans L’ange exterminateur, elle avait également prévu un gag (que l’on ne connaitra jamais) avec un ours et des moutons ! Certains « critiques fanatiques de symbolisme » (dixit Buñuel) ont vu dans l’ours le bolchevisme qui guettait la société en ce début des années soixante… alors que, si symbole il y a (et il y en a certainement un) c’est plutôt celui du retour à une certaine animalité : le groupe observe l’ours d’ailleurs avec une sorte de fascination et de respect. Les brebis symbolisent la fraîcheur et la vulnérabilité de l’être. Avec ces brebis, Buñuel fait aussi une petite pique amusante à la religion (ça manquait!) à la toute fin : l’église recueille les brebis égarées… mais on sait quel sera leur sort!

Le film de John Huston retrace cinq années de la vie de Freud (1885-1890) durant lesquelles il découvre l’importance du subconscient, de la sexualité de la petite enfance et élabore la théorie du complexe d’Œdipe… John Huston a tout d’abord demandé à Jean-Paul Sartre d’en écrire le scénario. Trop long, il fut entièrement remanié par Charles Kaufman. Freud, passions secrètes n’est pas une de ces biographies formatées, dopé au spectaculaire, où le personnage central est paré de toutes les qualités. Nous suivons ici Freud dans ses raisonnements, ses interrogations, ses errements, ses échecs et c’est cela qui rend le film véritablement passionnant. Nous avons l’impression de participer à sa recherche. Le tournage fut difficile du fait de tensions entre Huston et Montgomery Clift (pour cause d’alcool, de maladie et même son récent coming-out) et aussi avec la jeune Susannah York (« le type même de la jeunesse arrogante qui croit tout savoir » explique Huston).

Le film de John Huston retrace cinq années de la vie de Freud (1885-1890) durant lesquelles il découvre l’importance du subconscient, de la sexualité de la petite enfance et élabore la théorie du complexe d’Œdipe… John Huston a tout d’abord demandé à Jean-Paul Sartre d’en écrire le scénario. Trop long, il fut entièrement remanié par Charles Kaufman. Freud, passions secrètes n’est pas une de ces biographies formatées, dopé au spectaculaire, où le personnage central est paré de toutes les qualités. Nous suivons ici Freud dans ses raisonnements, ses interrogations, ses errements, ses échecs et c’est cela qui rend le film véritablement passionnant. Nous avons l’impression de participer à sa recherche. Le tournage fut difficile du fait de tensions entre Huston et Montgomery Clift (pour cause d’alcool, de maladie et même son récent coming-out) et aussi avec la jeune Susannah York (« le type même de la jeunesse arrogante qui croit tout savoir » explique Huston).  Montgomery Clift livre toutefois une superbe interprétation, tourmentée et complexe que le réalisateur met remarquablement en valeur. Sans doute un peu trop difficile, le film n’eut guère de succès ; les producteurs le renommèrent Freud, the Secret Passion pour tenter, en vain, d’éveiller l’intérêt du public. Cette désaffection (qui subsiste encore aujourd’hui) est regrettable car Freud, passions secrètes est un film remarquable.

Montgomery Clift livre toutefois une superbe interprétation, tourmentée et complexe que le réalisateur met remarquablement en valeur. Sans doute un peu trop difficile, le film n’eut guère de succès ; les producteurs le renommèrent Freud, the Secret Passion pour tenter, en vain, d’éveiller l’intérêt du public. Cette désaffection (qui subsiste encore aujourd’hui) est regrettable car Freud, passions secrètes est un film remarquable.![]()