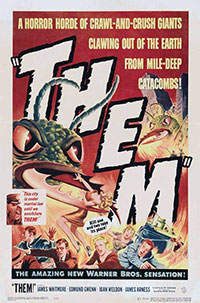

Titre original : « Them! »

Dans un désert du Nouveau-Mexique, une fillette est retrouvée en état de choc non loin d’une caravane presque déchiquetée. Plus loin, un commerce semble avoir été dévasté et son propriétaire est retrouvé mort. Le shérif Peterson enquête aidé d’un agent spécial du FBI venu en renfort…

Dans un désert du Nouveau-Mexique, une fillette est retrouvée en état de choc non loin d’une caravane presque déchiquetée. Plus loin, un commerce semble avoir été dévasté et son propriétaire est retrouvé mort. Le shérif Peterson enquête aidé d’un agent spécial du FBI venu en renfort…

Le début des années cinquante aux Etats-Unis est marqué par deux phobies, le communisme et le nucléaire, que l’on retrouve dans plusieurs films de science-fiction qui ont marqué le genre. Them! est l’un d’eux : plusieurs années après des essais nucléaires, des fourmis géantes surgissent du désert et risquent de rayer l’homme de la carte. Beaucoup y ont vu aussi une allégorie du risque communiste. Gordon Douglas filme cela de façon presque documentaire : il nous épargne les inévitables scènes de panique pour se concentrer sur l’enquête, minutieuse et scientifique, qui permettra d’éradiquer le menaçant fléau. Le déroulement du scénario est parfait, maintenant la tension à un niveau élevé. Le film devait initialement être en couleurs et en 3-D mais les réductions budgétaires imposées par la Warner eurent raison de ces ambitions. Deux fourmis géantes furent construites grandeur nature, une entière et une demie, animées par câbles et poulies. Le film connut un grand succès et de nombreuses productions similaires, mais de moindre intérêt, virent le jour.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: James Whitmore, Edmund Gwenn, Joan Weldon, James Arness

Voir la fiche du film et la filmographie de Gordon Douglas sur le site IMDB.

Voir les autres films de Gordon Douglas chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* Leonard Nimoy (le Spock de Star Trek) a un tout petit rôle (parlant) dans la salle de communications de l’armée (le sergent qui prend et lit l’info à propos du pilote texan et donne le papier à sa supérieure).

* Dans les années soixante, Van Morrisson a appelé son groupe Them en référence à ce film.

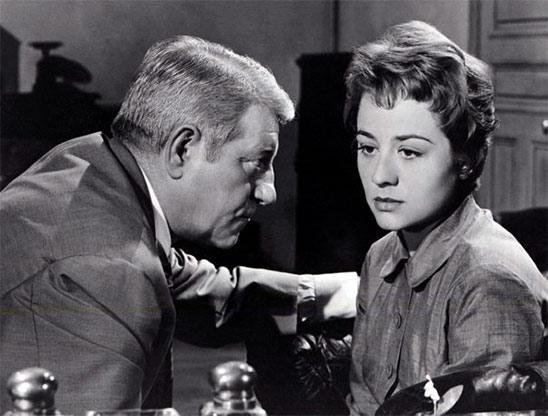

Joan Weldon et James Arness dans Des monstres attaquent la ville de Gordon Douglas.