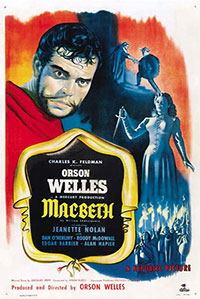

Alors qu’il rentre de la guerre avec son ami Banquo, Macbeth rencontre trois sorcières qui lui prédisent qu’il sera roi et que les descendants de Banquo lui succèderont. Quand elle prend connaissance de cette prédiction, Lady Macbeth le presse d’agir au plus vite… Orson Welles, dans tous ses films, aime explorer l’âme humaine au plus profond. On comprend aisément que Macbeth, cette fable puissante sur l’ambition dans son expression la plus destructrice, ait tant fasciné le cinéaste. A l’âge de 21 ans, en 1936, il l’avait déjà monté sur les planches de façon innovante… avec uniquement des acteurs noirs. Le fait d’avoir un budget excessivement réduit n’était pas pour l’arrêter dans sa détermination : il tourne l’ensemble en vingt et un jours pour la Republic, une compagnie plus habituée à tourner des westerns et dont il utilise studios et costumes. Les décors paraissent faits en carton (et ils le sont…) mais, paradoxalement, cette épure lui permet de porter son adaptation beaucoup plus haut, donnant une grandeur et une abstraction naturelle à son film. Elle fait encore mieux ressortir la fureur dévorante de son ambitieux personnage qu’il interprète magistralement. Le public anglo-saxon accueillit cette adaptation très froidement, reprochant à Welles d’avoir utilisé des acteurs à l’accent écossais (1). Le film fut ainsi beaucoup plus apprécié dans les autres pays, notamment en France, tout en souffrant de la comparaison avec le Hamlet de Laurence Olivier, tourné avec un budget beaucoup plus important et sorti simultanément. Ce Macbeth d’Orson Welles est assez unique, c’est une adaptation pleine de noirceur et de rage meurtrière qui nous traverse et nous engloutit.

Alors qu’il rentre de la guerre avec son ami Banquo, Macbeth rencontre trois sorcières qui lui prédisent qu’il sera roi et que les descendants de Banquo lui succèderont. Quand elle prend connaissance de cette prédiction, Lady Macbeth le presse d’agir au plus vite… Orson Welles, dans tous ses films, aime explorer l’âme humaine au plus profond. On comprend aisément que Macbeth, cette fable puissante sur l’ambition dans son expression la plus destructrice, ait tant fasciné le cinéaste. A l’âge de 21 ans, en 1936, il l’avait déjà monté sur les planches de façon innovante… avec uniquement des acteurs noirs. Le fait d’avoir un budget excessivement réduit n’était pas pour l’arrêter dans sa détermination : il tourne l’ensemble en vingt et un jours pour la Republic, une compagnie plus habituée à tourner des westerns et dont il utilise studios et costumes. Les décors paraissent faits en carton (et ils le sont…) mais, paradoxalement, cette épure lui permet de porter son adaptation beaucoup plus haut, donnant une grandeur et une abstraction naturelle à son film. Elle fait encore mieux ressortir la fureur dévorante de son ambitieux personnage qu’il interprète magistralement. Le public anglo-saxon accueillit cette adaptation très froidement, reprochant à Welles d’avoir utilisé des acteurs à l’accent écossais (1). Le film fut ainsi beaucoup plus apprécié dans les autres pays, notamment en France, tout en souffrant de la comparaison avec le Hamlet de Laurence Olivier, tourné avec un budget beaucoup plus important et sorti simultanément. Ce Macbeth d’Orson Welles est assez unique, c’est une adaptation pleine de noirceur et de rage meurtrière qui nous traverse et nous engloutit.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Orson Welles, Jeanette Nolan, Dan O’Herlihy, Roddy McDowall

Voir la fiche du film et la filmographie de Orson Welles sur le site IMDB.

Voir les autres films de Orson Welles chroniqués sur ce blog…

Remarques :

* En guise de répétition grandeur nature, Welles donna une représentation de Macbeth sur scène à Salt Lake City en 1947.

* Afin de pouvoir tourner plus rapidement, Welles enregistra d’abord les textes seuls. Les acteurs n’eurent ensuite qu’à mimer la parole pendant le tournage, permettant ainsi aux techniciens (selon les propres dires du cinéaste) de brailler leurs ordres et de faire moult bruits intempestifs en maniant leurs appareils.

* Orson Welles dit toutefois avoir postsynchronisé les dialogues après le tournage pour atténuer le « scottish burr » à la demande de Charles Feldman, ami de Welles et coproducteur (entretiens avec Peter Bogdanovich).

* Le film n’a longtemps été visible que dans sa version réduite à 89 minutes. La version initiale de 107 minutes n’a refait surface que dans les années quatre-vingt. Un placard en début de film précise que 8 minutes d’introduction musicale ont été enlevées.

* Janette Nolan (Lady Macbeth), dont c’est ici le premier film, était alors une actrice de radio. Elle aura ensuite une longue carrière au cinéma à la télévision (197 films d’après IMDB), sa participation ultime étant à 86 ans dans L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux de Redford, quelques mois avant sa mort.

* Il est difficile de lister les autres adaptations de Macbeth au cinéma (et plus encore à la télévision) tant elles sont nombreuses. Deux des plus remarquables sont toutefois le Macbeth de Roman Polanski (1971) et Kumonosu jô d’Akira Kurosawa (1957).

(1) Rappelons que Macbeth se déroule en Ecosse… C’est pour être plus près de l’esprit de Shakespeare qu’Orson Welles avait tenu à ce fameux « scottish burr ». On désigne sous ce terme la façon de prononcer les « r » de façon gutturale qui est si typique de l’accent écossais.