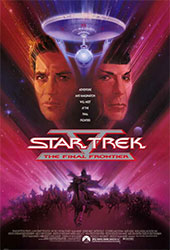

Titre original : « Star Trek V: The Final Frontier »

Sur la planète Nimbus III, trois représentants humains, Klingon et Romulan sont pris en otage par un homme aux desseins obscurs. Le capitaine Kirk et son équipage, alors en permission, sont rappelés d’urgence pour aller résoudre cette nouvelle crise. Hélas, le nouvel Enterprise n’est pas du tout au point… Après Leonard Nimoy, c’est au tour de William Shatner de bénéficier du droit de réaliser un opus de la série des films Star Trek. Il en conçu l’histoire et coécrit le scénario. Cette fois, l’Enterprise va devoir partir à la recherche de Dieu (excusez du peu). Hélas, le résultat n’est pas à la hauteur des attentes et cette histoire n’apporte que des déceptions au spectateur. Les incohérences sont innombrables et l’ensemble est parsemé d’un humour sans subtilité qui le rend hétéroclite. Plusieurs scènes sont même gênantes tant elles paraissent ridicules. Pour ne rien arranger, les effets spéciaux ne sont guère convaincants (à noter qu’I.L.M. était, cette fois, pris sur d’autres projets). Star Trek V est bien l’un des moins réussis de la franchise.

Sur la planète Nimbus III, trois représentants humains, Klingon et Romulan sont pris en otage par un homme aux desseins obscurs. Le capitaine Kirk et son équipage, alors en permission, sont rappelés d’urgence pour aller résoudre cette nouvelle crise. Hélas, le nouvel Enterprise n’est pas du tout au point… Après Leonard Nimoy, c’est au tour de William Shatner de bénéficier du droit de réaliser un opus de la série des films Star Trek. Il en conçu l’histoire et coécrit le scénario. Cette fois, l’Enterprise va devoir partir à la recherche de Dieu (excusez du peu). Hélas, le résultat n’est pas à la hauteur des attentes et cette histoire n’apporte que des déceptions au spectateur. Les incohérences sont innombrables et l’ensemble est parsemé d’un humour sans subtilité qui le rend hétéroclite. Plusieurs scènes sont même gênantes tant elles paraissent ridicules. Pour ne rien arranger, les effets spéciaux ne sont guère convaincants (à noter qu’I.L.M. était, cette fois, pris sur d’autres projets). Star Trek V est bien l’un des moins réussis de la franchise.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, Laurence Luckinbill

Voir la fiche du film et la filmographie de William Shatner sur le site IMDB.

Remarque :

* Le nom de la planète Sha Ka Ree est un jeu de mots avec le nom de Sean Connery (rappelons que le prénom d’origine gaélique « Sean » se prononce « Shawn » en anglais) qui était pressenti pour jouer le rôle de Sybok.

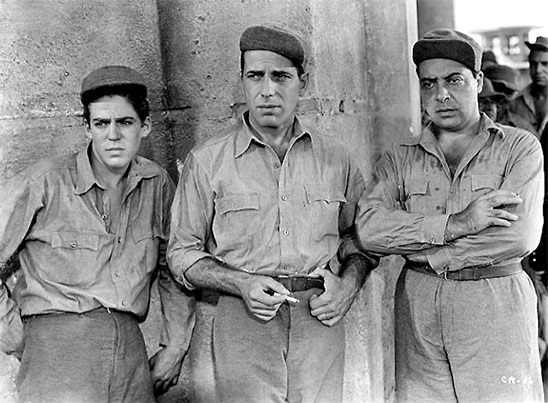

Walter Koenig, Laurence Luckinbill et George Takei dans Star Trek V – L’ultime frontière de William Shatner.

La « Grande Barrière » (réputée infranchissable, on a très peur) dans Star Trek V – L’ultime frontière de William Shatner. Inutile de dire que Bran Ferren, responsable des effets visuels, n’a pas eu beaucoup de contrats après ce film…

* She sera l’unique long métrage réalisé par Lansing C. Holden que Cooper avait connu pendant la guerre, tous deux étant pilote d’avion.

* She sera l’unique long métrage réalisé par Lansing C. Holden que Cooper avait connu pendant la guerre, tous deux étant pilote d’avion.