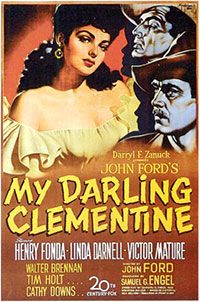

Titre original : « My darling Clementine »

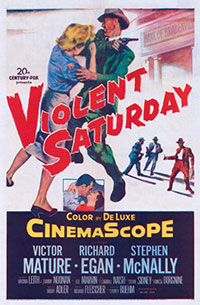

Alors qu’ils convoient du bétail vers l’ouest, Wyatt Earp et ses trois frères arrivent à proximité de la bourgade de Tombstone. Le plus jeune frère est tué et le bétail volé. Earp décide de rester sur place pour traquer les assassins de son frère… My Darling Clementine est le troisième western parlant de John Ford qui, à partir de 1939, relance le genre en lui donnant une nouvelle noblesse. Inspiré du personnage historique de Wyatt Earp et du légendaire épisode de la fusillade à OK Corral, le film nous plonge dans une époque où la Loi parvient peu à peu à s’imposer : deux familles s’opposent, deux mentalités. L’une qui s’impose par la force et tue tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin, l’autre qui installe l’ordre pour le respect de tous. Le personnage de Doc Holliday est entre les deux, oscillant de l’un à l’autre, comme le résultat d’une mauvaise mutation. La jeune Clementine incarne le renouveau, ce nouveau visage de l’Ouest (et on mesure là combien la traduction du titre My Darling Clementine en La poursuite infernale occulte le sens profond du film). John Ford a trouvé l’interprète idéal pour incarner Wyatt Earp : Henri Fonda lui donne une prestance, une solennité, une noblesse qui se transmet au film dans son ensemble. De son côté, Victor Mature donne au personnage de Doc Holliday toute sa complexité. Assisté de Joseph MacDonald, son directeur de la photographie, John Ford nous livre des images de toute beauté, les plans sont parfaits, toujours magnifiques que ce soit en extérieur ou dans un saloon enfumé avec toujours cette évidence, cette simplicité, cet absence d’artifice qui caractérise son cinéma. My Darling Clementine est un film parfait.

Alors qu’ils convoient du bétail vers l’ouest, Wyatt Earp et ses trois frères arrivent à proximité de la bourgade de Tombstone. Le plus jeune frère est tué et le bétail volé. Earp décide de rester sur place pour traquer les assassins de son frère… My Darling Clementine est le troisième western parlant de John Ford qui, à partir de 1939, relance le genre en lui donnant une nouvelle noblesse. Inspiré du personnage historique de Wyatt Earp et du légendaire épisode de la fusillade à OK Corral, le film nous plonge dans une époque où la Loi parvient peu à peu à s’imposer : deux familles s’opposent, deux mentalités. L’une qui s’impose par la force et tue tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin, l’autre qui installe l’ordre pour le respect de tous. Le personnage de Doc Holliday est entre les deux, oscillant de l’un à l’autre, comme le résultat d’une mauvaise mutation. La jeune Clementine incarne le renouveau, ce nouveau visage de l’Ouest (et on mesure là combien la traduction du titre My Darling Clementine en La poursuite infernale occulte le sens profond du film). John Ford a trouvé l’interprète idéal pour incarner Wyatt Earp : Henri Fonda lui donne une prestance, une solennité, une noblesse qui se transmet au film dans son ensemble. De son côté, Victor Mature donne au personnage de Doc Holliday toute sa complexité. Assisté de Joseph MacDonald, son directeur de la photographie, John Ford nous livre des images de toute beauté, les plans sont parfaits, toujours magnifiques que ce soit en extérieur ou dans un saloon enfumé avec toujours cette évidence, cette simplicité, cet absence d’artifice qui caractérise son cinéma. My Darling Clementine est un film parfait.

Elle:

Lui :

Acteurs: Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Cathy Downs, Walter Brennan, Tim Ward Bond

Voir la fiche du film et la filmographie de John Ford sur le site IMDB.

Voir les autres films de John Ford chroniqués sur ce blog…

Remarques :

Le titre du film reprend le titre d’une chanson traditionnelle américaine Oh my darling, Clementine, créée à la fin du XIXe siècle et dont l’air illustre le générique.

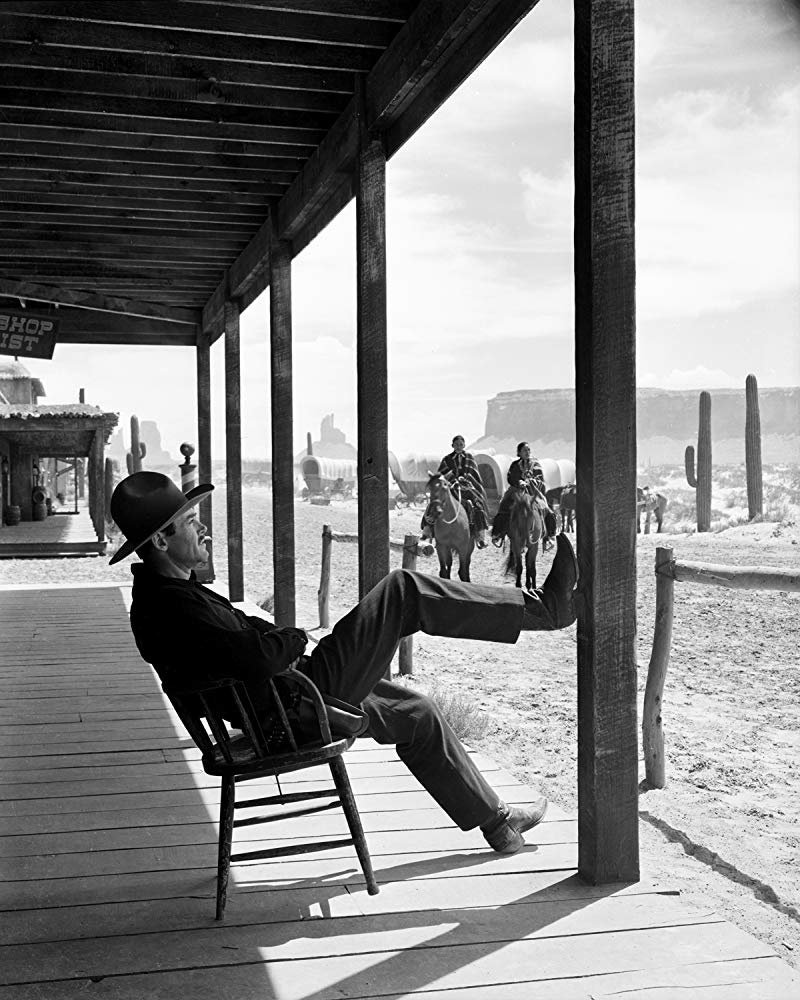

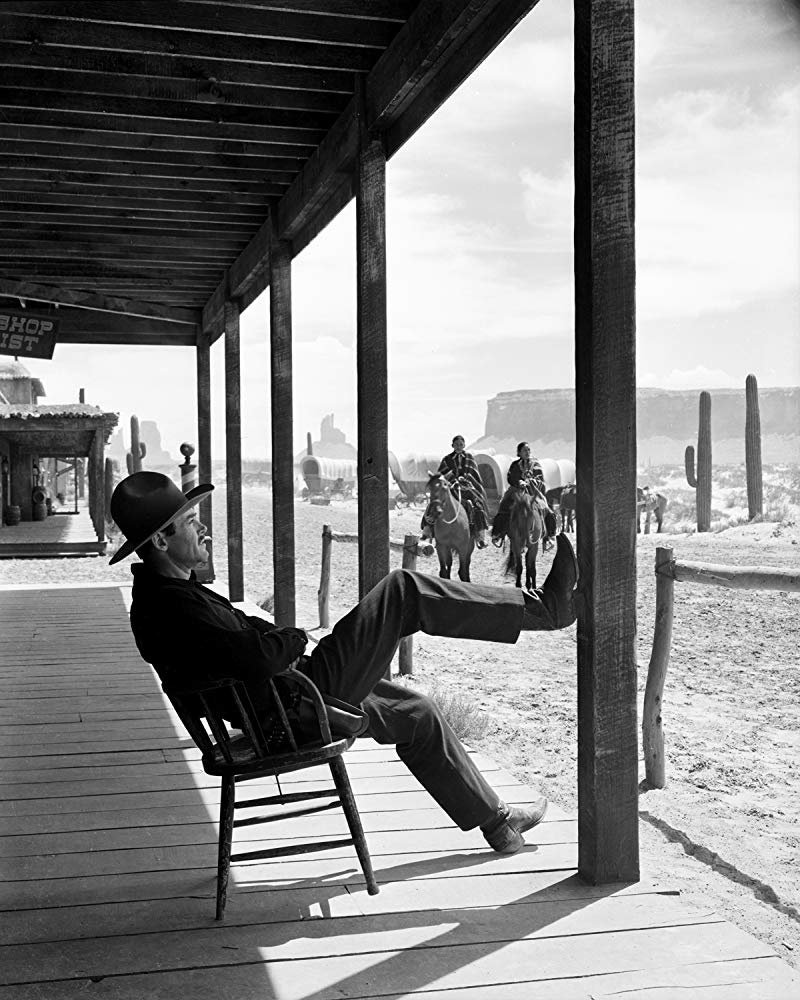

Henri Fonda dans La Poursuite infernale de John Ford.

Henri Fonda dans La Poursuite infernale de John Ford.

Superbe plan final : Cathy Downs dans La Poursuite infernale de John Ford.

Superbe plan final : Cathy Downs dans La Poursuite infernale de John Ford.

Autres films centrés sur le personnage de Wyatt Earp :

Law and Order (1932) de Edward L. Cahn avec Walter Huston

Frontier Marshal (1934) de Lewis Seiler avec George O’Brien

Frontier Marshal (1939) d’Allan Dwan avec Randolph Scott

Tombstone: The Town Too Tough to Die (1942) de William C. McGann avec Richard Dix

Un jeu risqué (Wichita, 1955) de Jacques Tourneur avec Joel McCrea

Règlement de comptes à O.K. Corral (Gunfight at the O.K. Corral, 1957) De John Sturges avec Burt Lancaster et Kirk Douglas

Sept secondes en enfer (Hour of the Gun, 1967) de John Sturges avec James Garner

Doc Holliday (1971) de Frank Perry avec Stacy Keach

Tombstone (1993) de George Cosmatos avec Kurt Russell

Wyatt Earp (1994) de Lawrence Kasdan avec Kevin Costner

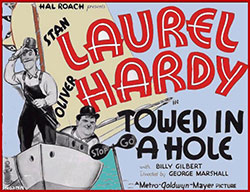

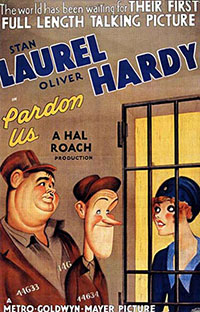

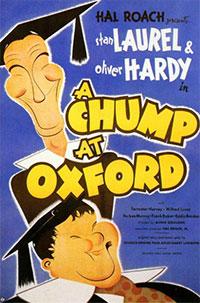

Laurel, déguisé en femme, et Hardy se font engager comme domestiques dans une maison bourgeoise où ils perturbent un grand diner mondain. Devenus balayeurs, ils aident à l’arrestation d’un voleur de banque. Pour les récompenser, le directeur les fait entrer à Oxford pour parfaire leur éducation. Pour les bizuter, les étudiants leur jouent des mauvais tours… Les as d’Oxford (A Chump at Oxford) est situé plutôt dans les derniers films tournés par Laurel & Hardy. L’ensemble est un peu décousu, on ne retrouve pas ici la rigueur de leurs meilleurs films. Il comporte néanmoins de bons moments comme ces étonnants jeux de mains dans le labyrinthe.

Laurel, déguisé en femme, et Hardy se font engager comme domestiques dans une maison bourgeoise où ils perturbent un grand diner mondain. Devenus balayeurs, ils aident à l’arrestation d’un voleur de banque. Pour les récompenser, le directeur les fait entrer à Oxford pour parfaire leur éducation. Pour les bizuter, les étudiants leur jouent des mauvais tours… Les as d’Oxford (A Chump at Oxford) est situé plutôt dans les derniers films tournés par Laurel & Hardy. L’ensemble est un peu décousu, on ne retrouve pas ici la rigueur de leurs meilleurs films. Il comporte néanmoins de bons moments comme ces étonnants jeux de mains dans le labyrinthe.![]()