Titre français : « Embrasse-moi, idiot »

Lui :

Lui :

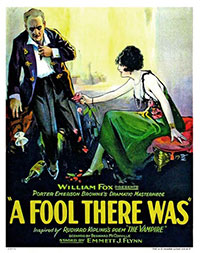

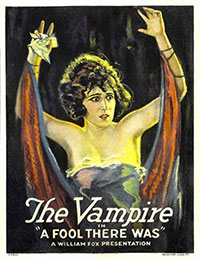

(Film muet) Une intrigante sans scrupules jette son dévolu sur un riche diplomate, temporairement éloigné de sa famille. Telle un vampire, elle profite des hommes en véritable prédatrice et scelle leur perte… A Fool There Was est le film qui a lancé Theda Bara, la première grande vamp de l’histoire du cinéma. Theda Bara est aussi la première star fabriquée de toutes pièces (1), en l’occurrence par William Fox qui, alors au bord de la ruine, renaîtra ainsi de ses cendres. Theda Bara sera une star immensément populaire, jouant à la fois le rôle de sex-symbol et de moteur à la libération des femmes.  Hélas, la quasi-totalité de ses films sont perdus y compris les immenses succès (souvent avec un parfum de scandale) que furent Carmen, Salomé ou Cléopâtre. Ici, dans cette histoire de femme fatale inspirée d’un poème de Kipling « The vampires » dont certains vers sont reproduits dans les intertitres (« A Fool There Was » en est le premier), son personnage particulièrement cynique et cruel (2) crée tous les codes du genre. Très influencé par le théâtre, le jeu de Theda Bara est assez excessif, ce qui était encore assez courant à cette époque. Hélas, l’image des copies existantes est très abimée mais nous voyons aisément comment un tel film a pu bouleverser les esprits dans une société encore très marquée par la morale victorienne.

Hélas, la quasi-totalité de ses films sont perdus y compris les immenses succès (souvent avec un parfum de scandale) que furent Carmen, Salomé ou Cléopâtre. Ici, dans cette histoire de femme fatale inspirée d’un poème de Kipling « The vampires » dont certains vers sont reproduits dans les intertitres (« A Fool There Was » en est le premier), son personnage particulièrement cynique et cruel (2) crée tous les codes du genre. Très influencé par le théâtre, le jeu de Theda Bara est assez excessif, ce qui était encore assez courant à cette époque. Hélas, l’image des copies existantes est très abimée mais nous voyons aisément comment un tel film a pu bouleverser les esprits dans une société encore très marquée par la morale victorienne.

Note : ![]()

Acteurs: Theda Bara, Edward José, Mabel Frenyear, May Allison, Clifford Bruce

Voir la fiche du film et la filmographie de Frank Powell sur le site IMDB.

(1) Par un jeu subtil de fausses fuites à la presse, William Fox laissera croire que Theda Bara est une actrice arabe. Son nom, trouvé par William Fox ou par Frank Powell, est d’ailleurs une anagramme de « arab death » (son vrai nom est Theodosia Burr Goodman et ses parents sont des émigrés polonais). Le nom de « vamp » aurait également été créé pour elle.

(1) Par un jeu subtil de fausses fuites à la presse, William Fox laissera croire que Theda Bara est une actrice arabe. Son nom, trouvé par William Fox ou par Frank Powell, est d’ailleurs une anagramme de « arab death » (son vrai nom est Theodosia Burr Goodman et ses parents sont des émigrés polonais). Le nom de « vamp » aurait également été créé pour elle.

(2) Deux exemples de son cynisme et de sa cruauté :

a) Quand elle arrive au port en taxi, c’est l’une de ses anciennes victimes, devenu clochard, qui lui ouvre la porte pour avoir une pièce et qui l’interpelle. Après lui avoir jeté à peine un regard, elle se contente d’appeler un policier pour qu’il la débarrasse de l’importun… b) Quand l’homme qu’elle quitte après l’avoir ruiné la menace d’un révolver, elle se contente de lui dire le célèbre « Embrasse-moi, idiot » (« kiss me, my fool ») et le laisse ensuite se tirer une balle dans la tête…

Précédentes adaptations de ce poème de Kipling :

The Vampire (1910) de ? avec Margarita Fisher (film perdu)

The Vampire (1913) de Robert Vignola avec Alice Hollister (38 mn)

ainsi Theda Bara n’est pas, techniquement parlant, la première vamp du cinéma… mais, en terme d’impact, elle l’est bel et bien.

Film homonyme :

Embrasse-moi, idiot! (Kiss me, stupid) de Billy Wilder (1964) avec Dean Martin et Kim Novak