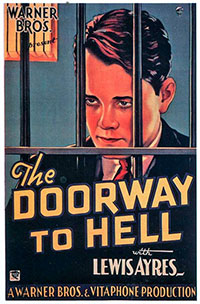

Titre français parfois utilisé : « Au seuil de l’enfer »

Autre titre (U.K.) : « A Handful of Clouds »

Par ses méthodes brutales, Lou Ricarno parvient à imposer sa loi aux différents gangs de Chicago qui cessent alors de s’entretuer. C’est alors qu’il désire se marier et se retirer des affaires… Tourné fin 1930, The Doorway to Hell fait partie de ces films où le style du film de gangsters de la Warner commence nettement à se dessiner (rappelons que la décennie des années trente est celle du film de gangsters tout comme celle des années quarante est celle du film noir). Nous sommes là quelques mois avant la sortie de Little Caesar et de Public Enemy qui marqueront le genre. L’histoire est librement inspirée de celle du véritable gangster Johnny Torrio, prédécesseur d’Al Capone. Tous les éléments du genre sont là depuis le fait de faire parler les mitraillettes transportées dans des étuis à violons pour s’imposer jusqu’à la représentation de chefs mafieux comme des personnages originaux. La force du film est bridée par des dialogues assez ternes et aussi par l’interprétation : Lew Ayres (21 ans) est plus un beau gosse qu’un malfrat qui impose sa loi à des individus à la mine patibulaire. Heureusement, son lieutenant est interprété par James Cagney qui montre une belle présence pour son deuxième long métrage. Bien entendu, on peut se dire avec le recul que le film aurait certainement été tout autre si la distribution avait été inversée. The Doorway to Hell témoigne joliment de l’émergence du style Warner dans le genre du film de gangsters.

Par ses méthodes brutales, Lou Ricarno parvient à imposer sa loi aux différents gangs de Chicago qui cessent alors de s’entretuer. C’est alors qu’il désire se marier et se retirer des affaires… Tourné fin 1930, The Doorway to Hell fait partie de ces films où le style du film de gangsters de la Warner commence nettement à se dessiner (rappelons que la décennie des années trente est celle du film de gangsters tout comme celle des années quarante est celle du film noir). Nous sommes là quelques mois avant la sortie de Little Caesar et de Public Enemy qui marqueront le genre. L’histoire est librement inspirée de celle du véritable gangster Johnny Torrio, prédécesseur d’Al Capone. Tous les éléments du genre sont là depuis le fait de faire parler les mitraillettes transportées dans des étuis à violons pour s’imposer jusqu’à la représentation de chefs mafieux comme des personnages originaux. La force du film est bridée par des dialogues assez ternes et aussi par l’interprétation : Lew Ayres (21 ans) est plus un beau gosse qu’un malfrat qui impose sa loi à des individus à la mine patibulaire. Heureusement, son lieutenant est interprété par James Cagney qui montre une belle présence pour son deuxième long métrage. Bien entendu, on peut se dire avec le recul que le film aurait certainement été tout autre si la distribution avait été inversée. The Doorway to Hell témoigne joliment de l’émergence du style Warner dans le genre du film de gangsters.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Lew Ayres, Dorothy Mathews, Robert Elliott, James Cagney, Dwight Frye

Voir la fiche du film et la filmographie de Archie Mayo sur le site IMDB.

Voir les autres films de Archie Mayo chroniqués sur ce blog…

Remarque :

Archie Mayo fait partie des ces réalisateurs que l’on qualifie avec le recul plutôt d’exécutants de que de créateurs ; ils sont parfois péjorativement appelés les Yes Man. Ils sont toutefois loin d’être négligeables et ce sont eux qui montrent le mieux le style d’un studio. Archie Mayo a signé plusieurs des films de gangsters de la Warner dans les années trente, notamment certains avec Humphrey Bogart (dont La Forêt pétrifiée). Archie Mayo n’était pas aimé des acteurs, surtout à partir de la fin des années trente, car il se comportait comme un tyran sur le plateau.

Lew Ayres, Dorothy Mathews et James Cagney, photo publicitaire pour Au Seuil de l’Enfer de Archie Mayo.

Lew Ayres (dans la cellule) , Robert Elliott et James Cagney (le gardien de prison est un figurant non identifié) dans Au Seuil de l’Enfer de Archie Mayo.