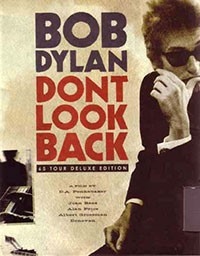

Produit par Albert Grossman lui-même (alors manager de Bob Dylan), Dont Look Back (l’absence d’apostrophe est volontaire) nous permet de suivre Bob Dylan dans une tournée de concerts en Angleterre en mai 1965. Il s’attache plus à nous montrer la personnalité de Bob Dylan que ses morceaux joués sur scène qui sont finalement très peu nombreux. Nous assistons à sa confrontation avec les journalistes, quelques fans ou encore quelques musiciens : Donovan, Alan Price qui venait de quitter les Animals, Deroll Adams. Joan Baez est également de la partie (mais leurs relations étaient alors déjà quelque peu distendues). L’image est granuleuse à souhait, le son n’est pas le meilleur qui soit. Ce n’est probablement pas un film à conseiller à une personne qui voudrait découvrir qui est Bob Dylan car il risque de se méprendre sur son attitude et la trouver condescendante. Ce documentaire est surtout intéressant par le fait que l’on voit comment Dylan, alors âgé de 23 ans, avait du mal avec son image, il avait pleinement conscience qu’il ne pouvait être tout ce que l’on attendait de lui. La discussion avec un fan qui se présente comme un étudiant en sciences (il s’agit de Terry Ellis, futur co-fondateur du label Chrysalis !) est à ce titre assez édifiante : il commence par lui poser la question « Quelle est votre philosophie de vie ? »… S’en suit une discussion assez surréaliste où Dylan élude et retourne presque la question, cherchant à analyser plutôt la philosophie du questionneur. On remarque aussi comment il s’attache à refuser toute étiquette, à commencer par celle de « chanteur folk ». Le film se termine avec quelques morceaux du concert au Royal Albert Hall et avec Dylan dans le taxi, stupéfait d’apprendre que plusieurs journaux l’avaient qualifié d’anarchiste, disant son fameux « Give the anarchist a cigarette ».

Produit par Albert Grossman lui-même (alors manager de Bob Dylan), Dont Look Back (l’absence d’apostrophe est volontaire) nous permet de suivre Bob Dylan dans une tournée de concerts en Angleterre en mai 1965. Il s’attache plus à nous montrer la personnalité de Bob Dylan que ses morceaux joués sur scène qui sont finalement très peu nombreux. Nous assistons à sa confrontation avec les journalistes, quelques fans ou encore quelques musiciens : Donovan, Alan Price qui venait de quitter les Animals, Deroll Adams. Joan Baez est également de la partie (mais leurs relations étaient alors déjà quelque peu distendues). L’image est granuleuse à souhait, le son n’est pas le meilleur qui soit. Ce n’est probablement pas un film à conseiller à une personne qui voudrait découvrir qui est Bob Dylan car il risque de se méprendre sur son attitude et la trouver condescendante. Ce documentaire est surtout intéressant par le fait que l’on voit comment Dylan, alors âgé de 23 ans, avait du mal avec son image, il avait pleinement conscience qu’il ne pouvait être tout ce que l’on attendait de lui. La discussion avec un fan qui se présente comme un étudiant en sciences (il s’agit de Terry Ellis, futur co-fondateur du label Chrysalis !) est à ce titre assez édifiante : il commence par lui poser la question « Quelle est votre philosophie de vie ? »… S’en suit une discussion assez surréaliste où Dylan élude et retourne presque la question, cherchant à analyser plutôt la philosophie du questionneur. On remarque aussi comment il s’attache à refuser toute étiquette, à commencer par celle de « chanteur folk ». Le film se termine avec quelques morceaux du concert au Royal Albert Hall et avec Dylan dans le taxi, stupéfait d’apprendre que plusieurs journaux l’avaient qualifié d’anarchiste, disant son fameux « Give the anarchist a cigarette ».

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Bob Dylan

Voir la fiche du film et la filmographie de D.A. Pennebaker sur le site IMDB.

Voir les autres films de D.A. Pennebaker chroniqués sur ce blog…

Remarque :

* Cette tournée est la dernière où Dylan joua en solo à la guitare acoustique. Deux mois plus tard, au Newport Folk Festival 1965, il surprendra tout le monde en passant à l’électrique.

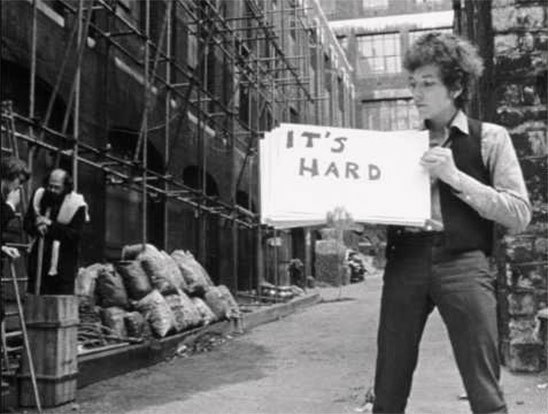

En pré-générique, Dylan égrène des cartons des paroles de Subterranean Homesick Blues, une scène devenue avec le temps l’un des clips les plus célèbres qui soient. A l’arrière-plan, à gauche, Allen Ginsberg discute avec Bob Neuwirth (ils ont tous deux participé à l’écriture des cartons).

Bob Dylan dans Dont Look Back de D.A. Pennebaker