Titre original : « Las herederas »

À Asuncion au Paraguay, Chela, une femme presque septuagénaire issue d’une famille riche, a vécu avec Chiquita pendant plus de trente ans. Ruinée, elle est obligée de vendre meubles, tableaux et argenterie qu’elle a reçus en héritage. Par ailleurs, Chiquita, accusée de fraude, doit aller en prison. Chela se retrouve seule…

À Asuncion au Paraguay, Chela, une femme presque septuagénaire issue d’une famille riche, a vécu avec Chiquita pendant plus de trente ans. Ruinée, elle est obligée de vendre meubles, tableaux et argenterie qu’elle a reçus en héritage. Par ailleurs, Chiquita, accusée de fraude, doit aller en prison. Chela se retrouve seule…

Les héritières a été écrit et réalisé par le paraguayen Marcelo Martinessi qui signe là son premier long métrage. Il s’agit d’un film très mélancolique qui met en lumière le crépuscule d’une vie bourgeoise qui s’étiole doucement. Marcelo Martinessi n’affiche toutefois aucune nostalgie, il semble plutôt vouloir se placer en observateur. De la réalité du pays, nous ne verrons rien : Chela et les personnes qu’elle rencontre semblent presque vivre en marge de la société (impression probablement renforcée par l’âge des personnages). Hormis l’arbitraire des arrestations, le réalisateur ne fait que peu d’allusions à la politique de son pays et il faut lire certaines de ses déclarations pour mieux la comprendre (1). Le film est assez lent mais émouvant. Tourné avec peu de moyens, le film a bénéficié d’une distribution internationale. Le cinéma paraguayen est plutôt rare. Ne serait-ce que pour cette raison, le film est intéressant à voir.

Elle:

Lui :

Acteurs: Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova, Nilda Gonzalez

Voir la fiche du film et la filmographie de Marcelo Martinessi sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Remarques :

* Certaines phrases semblent dites dans une autre langue que l’espagnol. C’est bien le cas. En fait, au Paraguay, il existe deux langues officielles : le guarani et l’espagnol.

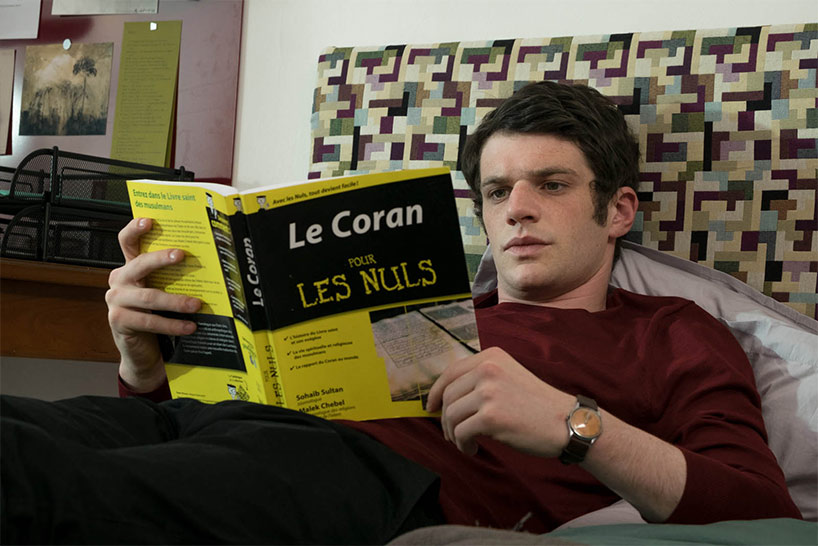

Ana Brun et Ana Ivanova dans Les héritières de Marcelo Martinessi.

Ana Brun et Ana Ivanova dans Les héritières de Marcelo Martinessi.

(1) « Le coup d’État le plus récent (2012) a montré qu’il y a toujours eu une sorte de complicité entre notre petite- bourgeoisie et les régimes autoritaires. Et je ne parle pas seulement des personnages forts qui ont façonné leur époque à coups de bottes et de fusils jusqu’à la fin des années 80. Les nouveaux leaders « démocratiques », qui partagent désormais les bénéfices de la corruption et du trafic de drogue, ont eux aussi besoin de cette complicité pour inspirer les mêmes peurs et maintenir les mêmes silences. Personnellement, je m’intéresse à la vie quotidienne en dehors de ces zones de pouvoir, même au sein de la classe dirigeante. Il n’était pas pertinent de placer Les héritières à un moment précis de notre histoire politique puisque la sensation de vivre dans une prison géante reste la même. Aussi, ce film est fait essentiellement sur ce sentiment d’enfermement. » Marcelo Martinessi (Extrait du dossier de presse repris du site Allociné)

Marcelo Martinessi a été directeur exécutif de la première chaîne de télévision publique du Paraguay jusqu’au coup d’État de juin 2012. Capturant le traumatisme de son pays au cours de ce chaos politique, il a écrit et réalisé ‘La Voz Perdida’ et remporté le prix du meilleur court métrage au Festival de Venise en 2016. (Extrait du dossier de presse repris du site Allociné)

Précision : En juin 2012, Fernando Lugo, le premier président de gauche du Paraguay, a été destitué par un vote du Sénat. Cette destitution est qualifiée de « coup d’état » par de nombreuses voix (lire un article sur Le Monde).

Homonyme :

Les héritières (Örökség, 1980) de la hongroise Márta Mészáros avec Isabelle Huppert.

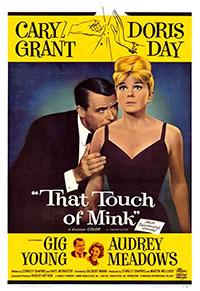

Par un jour de pluie à New York, la voiture de Philip Shayne, riche homme d’affaires, éclabousse Cathy Timberlake, jeune femme à la recherche d’un emploi qui sortait du métro. Il envoie son directeur financier lui présenter des excuses et lui offrir une nouvelle robe. Outrée par ce manque de galanterie, Cathy décide d’aller à la rencontre de Philip et de le lui faire savoir. Mais au lieu de cela, elle tombe sous son charme…

Par un jour de pluie à New York, la voiture de Philip Shayne, riche homme d’affaires, éclabousse Cathy Timberlake, jeune femme à la recherche d’un emploi qui sortait du métro. Il envoie son directeur financier lui présenter des excuses et lui offrir une nouvelle robe. Outrée par ce manque de galanterie, Cathy décide d’aller à la rencontre de Philip et de le lui faire savoir. Mais au lieu de cela, elle tombe sous son charme…![]()

![]()

Doris Day et Cary Grant dans Un soupçon de vison de Delbert Mann.

Doris Day et Cary Grant dans Un soupçon de vison de Delbert Mann.