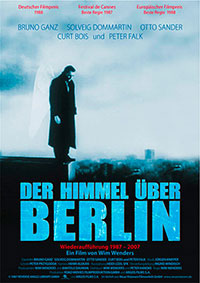

Titre original : « Der Himmel über Berlin »

A Berlin, les anges Cassiel (Otto Sander) et Damiel (Bruno Ganz) veillent sur les humains et recueillent depuis des siècles leurs monologues intérieurs et tout ce qui chez eux traduit une recherche de sens et de beauté… Les Ailes du désir marque la fin de la période américaine de Wim Wenders. Il revient en Allemagne pour signer un film sur Berlin, y mettant tout ce que la ville représente pour lui. Son film est une fable poétique et philosophique, marquée par la mélancolie et le désir de construire un avenir commun où l’amour universel et la grâce devront avoir une place. C’est aussi une réflexion sur l’Histoire, le poids du passé est très présent, celui de la guerre et de la reconstruction (ce qui a fait dire à certains que Wenders faisait son Allemagne Année Zéro) et celui de la partition de la ville, symbolisée par cette Potsdamer Platz devenue un gigantesque no man’s land entouré de ruines (le mur sera détruit deux ans plus tard). Les Ailes du désir est vraiment enthousiasmant par sa forme, avec une belle utilisation du noir et blanc (la vision des anges) et de la couleur (la vision des humains) et une merveilleuse photographie signée par le grand Henri Alekan. Le film est également plein de trouvailles cinématographiques qui ajoutent à la poésie de l’ensemble. La musique de Nick Cave and the Bad Seeds contribue à restituer l’atmosphère de la ville à la veille de la chute du Mur. Tourné sans scénario formalisé, Les Ailes du Désir apparaît au spectateur comme une véritable œuvre de création.

A Berlin, les anges Cassiel (Otto Sander) et Damiel (Bruno Ganz) veillent sur les humains et recueillent depuis des siècles leurs monologues intérieurs et tout ce qui chez eux traduit une recherche de sens et de beauté… Les Ailes du désir marque la fin de la période américaine de Wim Wenders. Il revient en Allemagne pour signer un film sur Berlin, y mettant tout ce que la ville représente pour lui. Son film est une fable poétique et philosophique, marquée par la mélancolie et le désir de construire un avenir commun où l’amour universel et la grâce devront avoir une place. C’est aussi une réflexion sur l’Histoire, le poids du passé est très présent, celui de la guerre et de la reconstruction (ce qui a fait dire à certains que Wenders faisait son Allemagne Année Zéro) et celui de la partition de la ville, symbolisée par cette Potsdamer Platz devenue un gigantesque no man’s land entouré de ruines (le mur sera détruit deux ans plus tard). Les Ailes du désir est vraiment enthousiasmant par sa forme, avec une belle utilisation du noir et blanc (la vision des anges) et de la couleur (la vision des humains) et une merveilleuse photographie signée par le grand Henri Alekan. Le film est également plein de trouvailles cinématographiques qui ajoutent à la poésie de l’ensemble. La musique de Nick Cave and the Bad Seeds contribue à restituer l’atmosphère de la ville à la veille de la chute du Mur. Tourné sans scénario formalisé, Les Ailes du Désir apparaît au spectateur comme une véritable œuvre de création.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk

Voir la fiche du film et la filmographie de Wim Wenders sur le site IMDB.

Voir les autres films de Wim Wenders chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Les Ailes du désir…

Voir les livres sur Wim Wenders…

Voir les livres sur Henri Alekan…

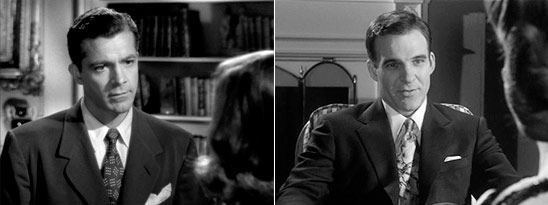

Solveig Dommartin dans Les Ailes du désir de Wim Wenders.

Bruno Ganz et Solveig Dommartin dans Les Ailes du désir de Wim Wenders.

Peter Falk dans Les Ailes du désir de Wim Wenders.

Remarques :

* Le personnage de Peter Falk a été ajouté à mi tournage.

* Wim Wenders raconte qu’il a inséré la mention « à suivre » en fin de film pour laisser espoir à Otto Sander qu’il pourrait lui-aussi jouer un ange qui devient humain, mais sans savoir du tout s’il ferait un tel film ou non. Il le fit néanmoins sept ans plus tard : Si loin, si proche! (In weiter Ferne, so nah!) (1993).

* Anecdote (racontée par Wenders) : n’ayant pu obtenir l’autorisation de filmer entre les deux murs (Wim Wenders avait pourtant un bon contact avec l’Est mais le fait qu’un ange puisse traverser le mur était inconcevable à leurs yeux), un décor fut reconstitué pour la scène qui s’y déroule. Pour faire plus vrai, une centaine de lapins furent introduits (car l’entre-deux-murs était le paradis des lapins) et ils devinrent un gros problème car ils n’arrêtaient pas de copuler en arrière plan. Seuls quelques-uns sont visibles à l’écran.