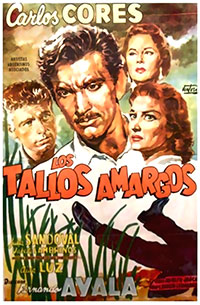

Titre original : « Los tallos amargos »

Argentine, années 50. Frustré par le manque de sens de son métier, un journaliste se laisse convaincre par un immigré hongrois de lancer une trompeuse école de journalisme. Même s’il s’agit de profiter de la crédulité des gens, il a tout de même l’impression de travailler pour une cause noble : gagner assez d’argent pour faire venir le jeune fils de son associé resté en Hongrie…

Argentine, années 50. Frustré par le manque de sens de son métier, un journaliste se laisse convaincre par un immigré hongrois de lancer une trompeuse école de journalisme. Même s’il s’agit de profiter de la crédulité des gens, il a tout de même l’impression de travailler pour une cause noble : gagner assez d’argent pour faire venir le jeune fils de son associé resté en Hongrie…

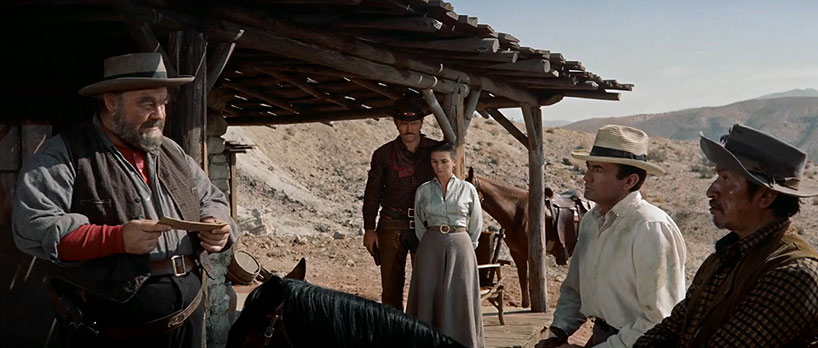

Los tallos amargos (= « Les Tiges amères ») est un film argentin réalisé par Fernando Ayala. Il s’agit d’un film noir dans la droite ligne des suspenses psychanalytiques de la seconde moitié des années quarante : il fait ainsi penser à certains Hitchcock, à certains Fritz Lang notamment. Hélas, le distributeur français (récent, puisque le film n’est sorti en France qu’en 2024) a cru bon de choisir un titre français qui supprime grandement la partie suspense et le film perd ainsi tout son équilibre. Il ne reste plus que la partie psychologique à se mettre sous la dent : le personnage principal a un fort traumatisme dû à son défunt père militaire admirateur des allemands (1) ce qui nous vaut une belle séquence surréaliste de rêve, style expressionnisme allemand. On retrouve aussi, bien entendu, le thème de la culpabilité. Même si le film manque souvent de subtilité dans sa forme, il aurait été certainement plus remarquable s’il n’avait pas été affublé d’un tel titre français.

Elle: –

Lui : ![]()

Acteurs: Carlos Cores, Julia Sandoval, Vassili Lambrinos

Voir la fiche du film et la filmographie de Fernando Ayala sur le site IMDB.

Remarque :

Fernando Ayala a réalisé une petite cinquantaine de films entre 1955 et 1991. Celui-ci est son deuxième.

(1) Dans toute la première moitié du XXe siècle, l’Argentine (notamment ses chefs militaires) a nourri une admiration pour l’histoire militaire allemande. Officiellement neutre, l’Argentine a refusé de rejoindre les Alliés après Pearl Harbour.

(le travail sur les lumières pour exprimer l’enfermement est un peu excessif !)